凝膠一般由聚合物構成,而超分子凝膠則是由低分子通過非共價鍵形成的。生物體內部巧妙利用非共價鍵易結合與解離的特性,進行著各種生命活動。因此,超分子凝膠作為備受期待的新一代功能性材料,有望應用於將藥物精準送達患處的藥物遞送系統、替代受損組織的人工組織材料、吸附有害物質的生態材料等領域。

超分子凝膠示意圖(Credit: S. Kimura, K. Adachi, Y. Ishii, T. Komiyama, T. Saito, N. Nakayama, M. Yokoya, H. Takaya, S. Yagai, S. Kawai, T. Uchihashi and M. Yamanaka. Usage Restrictions: Credit must be given to the creator. License: CC BY)

以明治藥科大學的木村真也講師、山中正道教授,名古屋大學的內橋貴之教授,靜岡大學的河合信之輔副教授,千葉大學的矢貝史樹教授為核心的研究團隊,與帝京科學大學、CONFLEX公司、分子科學研究所共同研究,全球首次成功以影片形式捕捉到了超分子凝膠在奈米尺度下的具體形成過程,闡明瞭超分子凝膠的形成機制。相關研究成果發表在《Nature Communications》上。

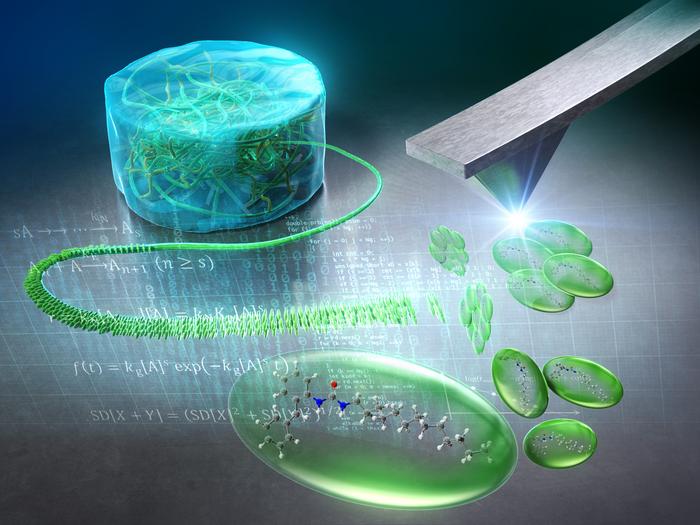

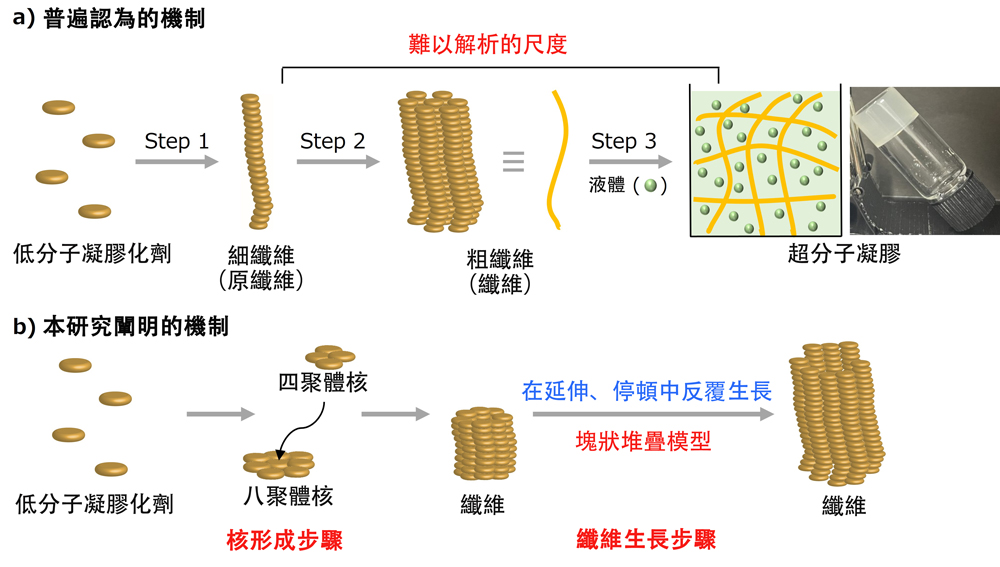

圖1超分子凝膠化機制:a)普遍認為的機制;b)本研究證實的機制(Credit: S. Kimura, K. Adachi, Y. Ishii, T. Komiyama, T. Saito, N. Nakayama, M. Yokoya, H. Takaya, S. Yagai, S. Kawai, T. Uchihashi and M. Yamanaka. Usage Restrictions: Credit must be given to the creator. License: CC BY)

既往研究認為,超分子凝膠的形成過程為:①低分子凝膠化劑通過非共價鍵連接形成細纖維(原纖維);②這些原纖維束整合更粗的纖維(纖維);③這些纖維形成網狀結構,並將液體包裹於內部,從而形成凝膠。然而,原纖維和纖維究竟如何形成及生長,其具體機制尚不明確。由於超分子凝膠的性質強烈依賴於纖維的性質,若能闡明其機制,將有望實現對超分子凝膠物性和功能的調控,進而有力推動功能性材料的開發。

研究團隊運用高速原子力顯微鏡,成功以「影片」形式觀察到了構成超分子凝膠的纖維生長過程。觀察結果顯示,此前所認為的細纖維(原纖維)未被觀察到,而從一開始就觀察到了粗超分子纖維在生長。此外,纖維的生長並非一蹴而就,而是呈現「延伸→停頓→再延伸」的反復動態。

針對這一奇特的生長動態,研究團隊提出了「塊狀堆疊模型」這一新理論。該理論認為,分子像積木般整齊排列於纖維末端並向上堆疊,促使纖維縱向延伸。當纖維末端凹凸不平時,新前來結合的分子能夠與橫向相鄰的分子形成非共價鍵並穩定附著,由於易於結合,纖維得以生長;而當纖維末端趨於平整時,新分子難以結合,導致生長暫時停頓。研究團隊基於這一機制進行了計算機模擬,證實能夠再現觀察到的「延伸→停頓→再延伸」的生長動態。

此外,研究團隊還深入探究了纖維形成最初是如何開始的。通過對凝膠化現象進行詳細的圖像解析,研究團隊揭示了其過程分為兩個步驟:最初由少數分子形成核,隨後其他分子結合至核上促使纖維生長。通過對凝膠化時間進行統計分析,研究團隊甚至成功推測出核是由多少個分子形成的。

由此,研究團隊闡明瞭構成超分子凝膠的纖維形成及生長過程的全貌。

此次的研究成果有望促成超分子凝膠的研究產生飛躍性進展,未來有望實現對超分子凝膠性質的自由調控。

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Nature Communications

論文:Molecular-level insights into the supramolecular gelation mechanism of urea derivative

DOI:10.1038/s41467-025-59032-6