京都大學化學研究所的山內光陽助教、上野創博士生、山本惠太郎助教、水畑吉行副教授、山田容子教授等人的研究團隊,與鹽谷暢貴助教、松田大特定研究員、長谷川健教授合作,成功通過溶液塗布工藝開發出了具有氫鍵網路的有機薄膜電晶體。相較於凡得瓦力,氫鍵的結合方向明確,可實現精密超大分子結構控制,但其引入會導致化合物在溶劑中的溶解性顯著下降,因此電晶體應用案例有限。此次,研究團隊採用了使用高溶解性熱前驅體的熱前驅體法,首次開發出了由難溶性氫鍵性四苯並卟啉構成的電晶體。本次研究不僅證實其電荷轉移率可與多接面太陽能電池相媲美,還驗證了氫鍵賦予的優異熱耐久性,並闡明瞭薄膜中的分子取向與二維堆積結構。上述成果為超分子薄膜的結構解析指明瞭途徑,同時為尚未發展的氫鍵性電晶體提供了設計指南,將推動超分子器件的進步。相關研究結果已發表在期刊《Angewandte Chemie International Edition》上。

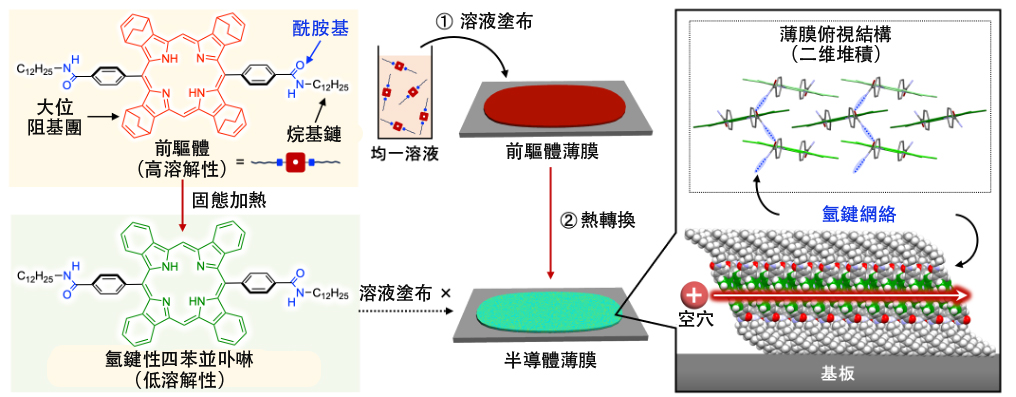

圖1本研究中使用的氫鍵性有機半導體薄膜製備方法與分子集合結構(供圖:京都大學化學研究所)

研究團隊採用了使用優異溶解性熱前驅體的薄膜製備法(熱前驅體法),成功地將具有剛性及廣泛π共軛系的四苯並卟啉(BP)導入酰胺基與烷基鏈,從而成功地將這種難溶性化合物應用於有機薄膜電晶體。

具體做法如下。研究團隊合成了帶有大位阻取代基的BP可溶性前驅體,將其氯仿溶液滴塗於基底層上並乾燥,從而簡便地製備了前驅體薄膜。然後,對該前驅體薄膜進行加熱處理,使其熱轉換為多晶BP薄膜,並通過蒸鍍金電極製成電晶體器件。不同於單晶,多晶薄膜中由於存在大量阻礙電荷傳輸的結晶晶界,存在電荷轉移率大幅下降的擔憂,但研究發現其實際表現出的電洞遷移率與多接面太陽能電池相當。

這一現象,據信是由於晶界處的氫鍵網路發揮了「黏合劑」般的作用,有助於保障連續的電荷傳輸路徑。

研究還進一步證實,這種氫鍵網路使電晶體器件在空氣中經250攝氏度加熱後,仍能保持器件性能,展現出較高的耐熱特性。此外,研究團隊藉助X射線結構解析和多角度入射分解光譜法,詳細闡明瞭BP薄膜內的分子取向及其分子間的相輔作用。研究發現,氫鍵促使BP分子形成扭曲堆疊的「扭曲結構」,並在二維平面內聚集。據稱,這種獨特的集合結構有助於實現較高的電洞遷移率。

此次,研究團隊對難以直接製備的難溶性有機薄膜運用熱前驅體法的間接形成技術,成功開展了此前尚未發展的氫鍵性電晶體研究。該方法同樣適用於其他難溶性化合物,預計將為超分子電子器件領域的進一步發展和激活做出貢獻。

另外,上述成果還以用作超分子薄膜結構解析的未來路線圖。未來,研究團隊計劃在探索電荷轉移率最大化策略的同時,開拓光響應性、溫度響應性等針對外界刺激的功能性,最大限度地挖掘氫鍵性有機半導體薄膜的潛力。

山內助教表示:「我一直希望將自己的超分子化學專業領域與有機半導體進行有意義的融合,在約兩年前提出本研究方向,並與第一作者上野先生共同推進。要達成本研究的目的,存在溶解性問題、器件化障礙、結構解析困難等諸多有待解決的課題。幸運的是,通過與研究室內外的同仁密切合作,整合各領域的專業知識並使其相互交融,最終成功實現了夢寐以求的氫鍵性電晶體。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Angewandte Chemie International Edition

論文:Hydrogen‐Bond‐Directed Supramolecular Organic Semiconductor Thin Films Realized via Thermal Precursor Approach

DOI:doi.org/10.1002/anie.202425188