岩田 覺

東京大學 研究生院情報理工學系研究科 教授

北海道大學 化學反應創成研究基地(WPI-ICReDD)特任教授

ERATO副研究總括(2019年度~2024年度)

大城 泰平

北海道大學 化學反應創成研究基地(WPI-ICReDD)特任副教授

松岡 和

北海道大學 研究生院理學研究院 助教

原渕 祐

北海道大學 化學反應創成研究基地(WPI-ICReDD)特任教授

前田 理

北海道大學 研究生院理學研究院 教授

化學反應創成研究基地(WPI-ICReDD)主任

2019年起擔任ERATO研究總括

化學已從反復實驗的試錯學科,逐步進化至在計算機上的模擬,近年來,融合量子化學計算和資訊科學等,預測和控制化學反應的研究趨勢正在加速。北海道大學研究生院理學研究院的前田理教授和東京大學研究生院資訊理工學系研究科的岩田覺教授等人,正在跨學科嘗試通過捕捉化學反應中原子的運動全貌,不斷設計出有用的未知化學反應,由此創造出新的「智慧」。

從試錯學科邁向新領域

求解方程式,解析物質微觀結構與性質

人類與化學的關係,與人類文明緊稠相連。人類自古就懂得如何讓身邊物質的產生變化,並通過系統性地積累知識,推動化學發展至今。然而,化學是一門以實驗為基礎的學科,要製作出有用的材料和藥品,需要反復進行大量實驗,耗費諸多的時間和成本。

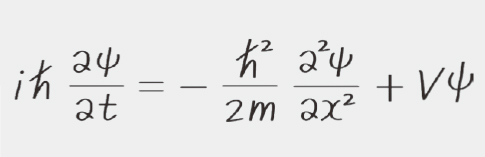

由北海道大學前田理教授率領的ERATO「前田化學反應創成智慧項目」,旨在將試錯學科的化學,提升為項目名稱所示的「化學反應創成智慧」這一新學術領域。為了預測和控制化學反應,需從理論上闡明反應是如何發生的。其中備受關注的方法是量子化學計算。量子化學計算通過近似求解在原子世界支配事物的量子力學基本方程——薛定諤方程(圖1),來解析原子和分子的結構、性質以及反應性。

圖1 1926年奧地利物理學家埃爾溫·薛定諤發表的量子力學基本方程。

薛定諤方程發表於1926年,但在當時,求解它來計算實際的化學反應非常困難。近年來,隨著求解方法和計算機的進步,對現實化學反應的模擬已成為可能。如果能夠通過計算機的計算來預測過去必須通過試驗嘗試才能知曉的化學實驗結果,會在加速材料開發、削減實驗成本和廢棄物等方面獲得巨大優勢。

前田在碩士課程期間接觸到了量子化學計算,被其難度所吸引,並因此開啟了他作為研究者的職業生涯。前田回顧當時說道:「指導教授發現了我喜歡程式設計和思考演算法的天賦,便引導我進入了量子化學計算領域。自己也是一經嘗試便喜歡上了它。」

超越人類認知的自動探索反應路徑

憑藉「虛擬力」引發變化

既然能用量子化學計算預測原子和分子的結構、性質及反應性,似乎任何材料和藥品都能立刻製造出來,但實際上並非如此簡單。這是因為,預測化學反應的主角——原子運動的全貌極其困難。

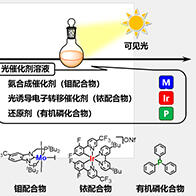

前田項目所追求的「化學反應創成智慧」,通過融合量子化學計算、資訊科學、材料資訊學(Materials Informatics)等技術,來預測化學反應中原子運動的全貌。其基礎是前田等人領先世界開發出來的人工力誘導反應(Artificial Force Induced Reaction, AFIR)法。

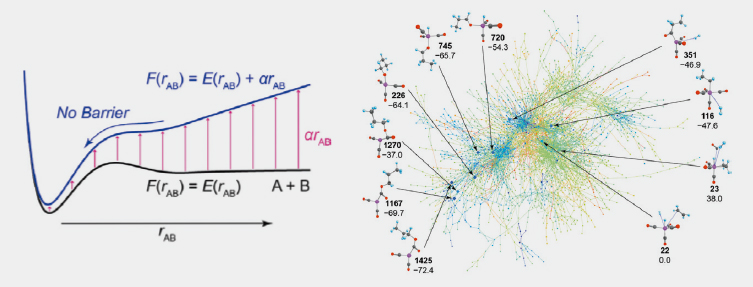

要預測未知運動的全貌,就需要一種能夠超越人類所能思考極限的自動探索化學反應行進路徑的計算方法。AFIR法在分子間或分子內部分結構之間施加虛擬的人工力,引發結構變化。通過系統性地重複該操作,計算將給定的反應物轉化為未知生成物的路徑。通過解析如此得到的反應路徑網路,即可預測未知反應(圖2)。

圖2 AFIR法概念圖(左)與AFIR法獲得的反應路徑網路示例(右)。通過計算將反應物A和B轉化為未知生成物X的路徑,並解析得到的網路,就有可能預測反應。

出處:Satoshi M.et al., Springer, Cham,2020

在化學反應中,分子與分子存在易於反應的方向和位置,當改變方向的同時讓分子相互靠近時,分子會自行排列到易於反應的方向和位置上。前田解釋AFIR法的關鍵時說道:「通過巧妙地控制施加推力的方式,就能夠有效地找到反應結構。」

通過「逆合成解析」預測最佳原料

無償公開路徑數據庫

前田項目的具體目標是利用AFIR法,針對各種反應物和觸媒的組合計算反應路徑網路,並創建數據庫。此外,還將致力於構建一個基於數據庫的、快速設計適合合成目標化學物質的化學反應系統。在實現上述目標的過程中,目前已取得了多項突破性成果。

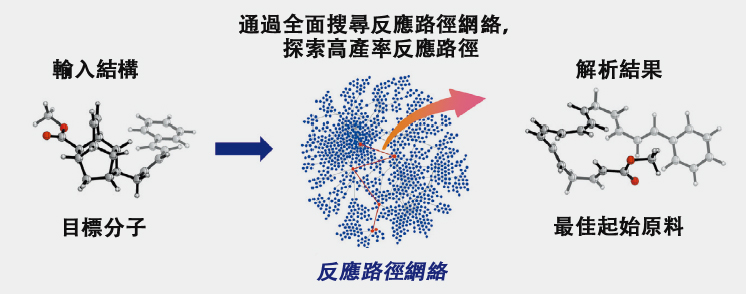

首先在2022年,確立了完全不使用有機化學知識以及實驗數據、僅基於量子化學計算的「逆合成解析」方法。並對某種天然有機化合物使用逆合成解析方法,證明了能夠逆合成出已經被實驗證實的起始原料(圖3)。這一成果是向量子化學計算的終極目標之一——「從零開始預測新的化學反應,並通過實驗實現」邁出的一步,這是通過結合AFIR法和速率常數矩陣縮約(RCMC)法實現的。

圖3 利用涵蓋所有可能反應路徑的反應路徑網路,進行逆向追溯化學反應路徑的「逆合成解析」示意圖,可高精度預測最佳起始原料。

AFIR法雖能進行全面探索,但反應路徑會有多處分支,形成複雜且龐大的網路,其解析需要龐大的計算量。對此,RCMC法是一種通過關注的時間尺度,逐步縮約無需區分的部分區域,從而高效計算化學反應的方法。將其與AFIR法結合,在反應路徑的分支中,僅通過RCMC法篩選實際可能發生的分支進行探索,修剪掉不必要的分支,能夠減少計算量。

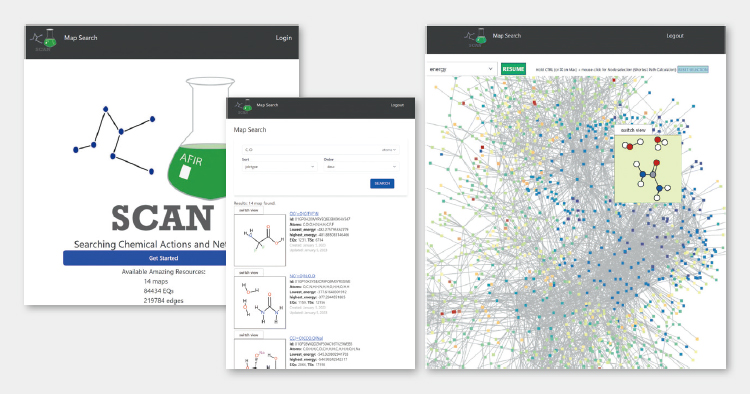

接下來在2023年,收錄有AFIR法創建的化學反應路徑數據的數據庫平台「SCAN(Searching Chemical Actions and Networks)」作為開源資源進行了無償公開(圖4)。實現了僅通過點擊即可執行數據檢索、視覺化和數據解析,即使不是資訊科學專家也能解析複雜的化學反應路徑數據。

圖4 收錄AFIR法生成的化學反應路徑數據的數據庫平台「SCAN」。網頁(https://scan.sci.hokudai.ac.jp/)已公開,僅通過點擊即可執行化學反應路徑的檢索、視覺化、探索和設計等所有操作。

確立過渡金屬觸媒開髮指針

引入微分與自動最適化方法

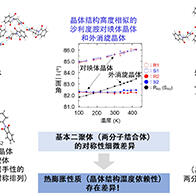

最後,2024年發表在《美國化學會志》的成果是該項目的集大成之一。該成果確立了過渡金屬催化反應中觸媒的新設計指針,證明了以往需要根據大量實驗數據估算的設計指針,僅通過量子化學計算和微分計算即可求得。

過渡金屬觸媒由過渡金屬和與其結合的被稱為「配體」的有機分子組成,其催化性能因種類而異。因此,要想在溫和條件下實現高效的化學反應,尋找性能最佳的配體至關重要。然而,配體數量龐大,若採用既往的實驗或計算方法逐一嘗試的話將耗費過多時間。

於是,前田項目中「量子化學團隊」的松岡和助教與「最適化團隊」的大城泰平特任副教授,著眼於配體對催化性能的電子配置效應和空間位阻效應,構建了一種將這些性質作為少數輸入參數進行計算的機制。松岡表示:「我們將配體賦予觸媒的特性視為連續參數,通過微分求得參數形成的‘斜率’,再運用連續優化,就能比以往方法更顯著高效地進行最適化。」

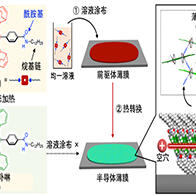

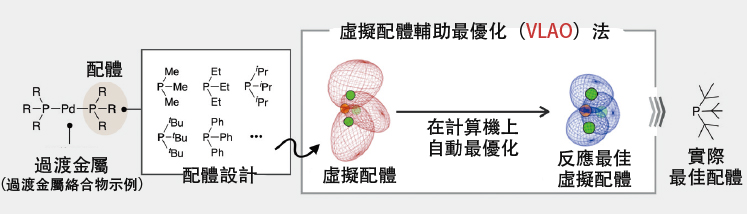

在松岡和大城開發的「虛擬配體輔助優化法(Virtual Ligand-Assisted Optimization, VLAO法)」中,量子化學計算使用的是將實際配體模型化後的虛擬配體(圖5)。通過微分估算這些模型化配體的電子和空間性面質催化性能的影響,可以自動最適化配體的性質。由此便能夠獲得高效推進目標反應的線索。

圖5 在以配體結合的過渡金屬為觸媒的過渡金屬催化反應量子化學計算中,利用模型化實際配體的虛擬配體,可通過微分計算估算性面質反應性的影響並進行最適化。

松岡等人還在實際使用鈀觸媒的反應中,成功在無需任何實驗的情況下找到了優於現有配體的新配體。期待此次在計算機上實現預測的方法,能夠解決以往在開發時間和成本方面的各種問題,為社會做出巨大貢獻。

集結數學等不同領域的專家

解決僅靠化學難以解決的問題

前田項目的獨特之處在於,集結了化學、數學、資訊科學、材料學等不同專業領域的成員,通過發揮各自的專長,挑戰僅靠化學專家無法解決的難題。除了前面介紹的松岡所屬的「量子化學團隊」和大城所屬的「最適化團隊」外,還有構建數據庫的「化學資訊團隊」、根據AFIR法發現的反應路徑實際進行化學合成實驗的「有機合成團隊」、利用機器人實現高速實驗的「機器人合成團隊」等共7個團隊協同合作。

其中,以前田為中心的化學領域和以東京大學岩田覺教授為中心的數學領域是項目的支柱。岩田擔任本項目的副研究總括,通過離散優化等數學方法,與大城共同為化學反應路徑網路的解析和RCMC法的高速化做出較大的貢獻。

儘管化學和數學同屬理科領域,但其內容完全不同,使用的專業術語也不同。因此,大城和松岡表示,在項目啟動初期,彼此的溝通都很困難。數學研究學者大城談到合作的成果時說:「起初連單詞都不懂,但在反復對話中,我瞭解到化學領域存在許多在數學上很有趣的問題。數學難以解決的問題在化學中卻得到了解決,理解對方的背景讓人很有收穫。」

另一方面,化學研究學者松岡回顧道:「化學中有很多經驗法則,但在與數學專家交流的過程中,我領受到了嚴格定義的數學世界的有趣之處。同時學到了如果能提取出關鍵部分並將其轉化為數學問題,會帶來巨大的好處。」前田列舉了項目貢獻者、擔任研究總括助理的北海道大學原渕祐特任教授。他稱讚道:「起初成員間溝通困難,是原渕先生耐心地將大家連接起來。RCMC法最初也是由原渕先生和大城先生深入討論,運用數學的方法才獲得了近期的成果。」

可以說,該項目是跨領域合作取得成效的典範。岩田認為今後融合性研究、跨學科研究會越來越多,他期待道:「雖然很辛苦,但正因如此才取得了巨大成果。尤其是連接化學和數學的人才還非常少,希望參與項目的研究學者今後能取得更多成果。」(TEXT:石井英男,PHOTO:島本繪梨佳)

原文:JSTnews 2025年6月號

翻譯:JST客觀日本編輯部