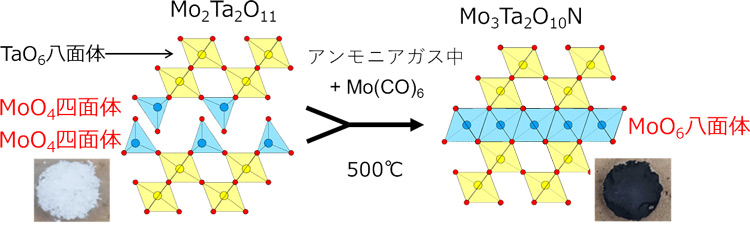

京都大學陰山洋教授的研究團隊成功利用在相對低溫下發生的「拓撲化學反應」,對通過高溫燒製形成的堅硬無機氧化物晶體骨架實現了前所未有的大幅重新框架。研究團隊利用氨氣處理鉬與鉭的氧化物引發了這一反應,並證實生成的酸氮化物具備原有氧化物所沒有的導電性。據稱,該成果有望應用於新型量子元件等領域。

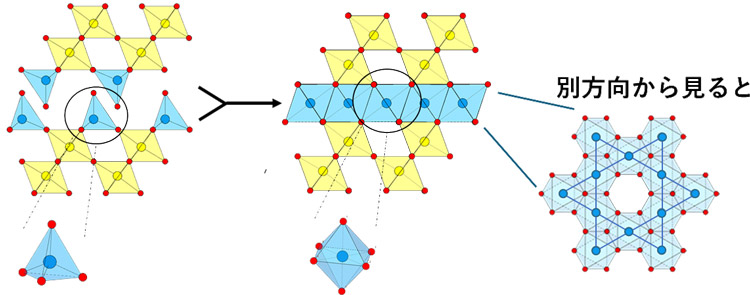

藍圈標示的以鉬為中心與氧連接的四面體結構排列的雙層(左側),經拓撲化學反應轉變成了八面體排列的單層。這一過程可稱為晶體骨架本身的重新框架(供圖:京都大學陰山洋教授)

拓撲化學反應是一種在保持晶體骨架不變的前提下,選擇性嵌入或脫出特定離子的方法。以像陶瓷那樣在攝氏1000度至2000度高溫下合成的無機結晶材料為基礎,利用該反應開發新材料的研究正在推進。此前雖然已發現諸如多面體各自轉化為平面的1:1變化,但學界一直認為,改變金屬位點數量及排布的晶體骨架重新框架無法實現。

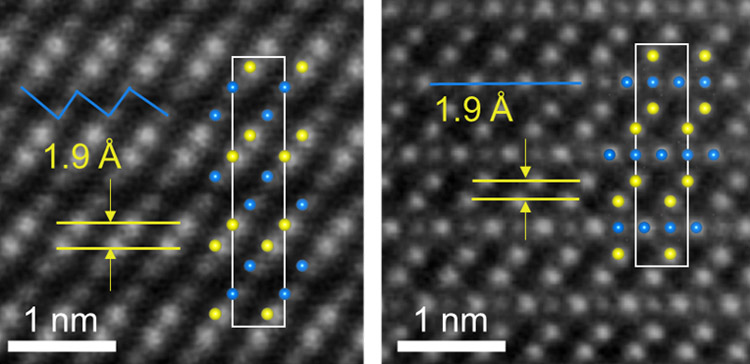

京都大學研究生院工學研究科教授陰山洋(固態化學領域)等人,將目光投向了具有層狀結構的鉬與鉭的氧化物。他們在研究利用其有兩個四面體結構的特徵是否可實現氮化時發現:在氨氣中加入六羰基鉬[Mo(CO)₆]並加熱至500度後,雙層四面體結構如同被壓扁般轉變成了單層八面體結構。通過電子顯微鏡確認,層間距縮短了約兩成。

在氨氣中向具有層狀結構的鉬與鉭的氧化物添加Mo(CO)₆,並加熱至500度前後的電子顯微鏡照片(左圖為加熱前)。圖中用藍色標示的鉬由雙層轉變成了單層(供圖:京都大學陰山洋教授)

研究團隊對由雙層轉變為單層的八面體排布進行研究後發現,其晶體晶格呈現出可見於竹籠編織紋路(籠目)的六邊形與三角形規則排列形態,且具有「籠目晶格」這一結構。由於籠目晶格可能表現出不同於常規金屬的電學與磁學性質,該結構作為新型功能材料備受期待。對生成的酸氮化物進行測試後,也確認其具備導電性。

以鉬為中心的八面體排布呈現「籠目晶格」結構(供圖:京都大學陰山洋教授)

陰山教授表示:「固體材料的柔韌性之高遠超以往認知。此次我們發現的拓撲化學反應,能帶來比以陶瓷為代表的氧化物製備人員所預期的更劇烈的結構變化。」據悉,該技術有望成為面向新一代量子元件及新功能材料設計的基礎技術。

本研究為日本學術振興會及國立研究開發法人科學技術振興機構(JST)支持項目,與法國波爾多大學、一般財團法人精密陶瓷中心、日本東北大學、中國桂林理工大學合作開展。相關研究成果已發表在美國化學會的國際學術期刊《JACS》7月24日刊的網路版上。

原文:JST Science Portal 編輯部

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Journal of the American Chemical Society

論文:Topochemical Reaction Involving Double-to-Single Layer Conversion: Mo3Ta2O10N with a Kagomé Lattice

DOI:10.1021/jacs.5c05749