9月5日,日本國立研究法人農業與食品產業技術綜合研究機構(簡稱「農研機構」)生物機能利用研究部門作物生長機制研究領域的今泉(安樂)溫子團隊負責人和西田帆那研究員的研究團隊,與日本東北大學、帶廣畜產大學、國立研究開發法人理化學研究所聯合宣佈,開發出了一種分解溫室氣體N₂O能力較強的根瘤菌(以下稱「N₂O減排根瘤菌」)以較高優勢品種佔比共生的大豆-根瘤菌共生系統。在田間栽培該共生系統後,確認大豆收穫後釋放的N₂O排放量可降至對照區的約26%。該研究成果有望推動環境負荷較低的大豆栽培,研究成果已發表在期刊《Nature Communications》的9月4日刊上。

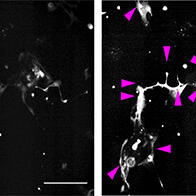

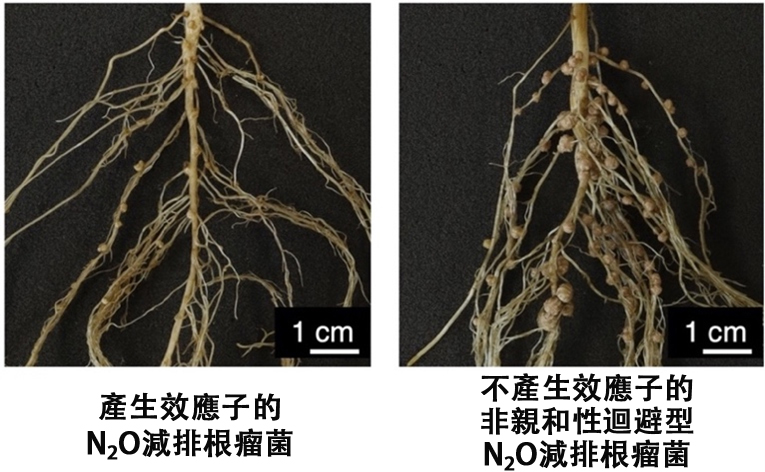

圖1 接種產生效應子的N₂O減排根瘤菌(左)及所製作的不親和性迴避型N₂O減排根瘤菌(右)後,不親和性基因聚合大豆的根瘤形成情況(供圖:農研機構)

N₂O是一種温室效應約為CO₂ 265倍的溫室氣體,為遏制全球變暖,其減排已成為迫切需求。政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)第五次評估報告已經指出,農業來源的N₂O占人為N₂O排放總量的約60%。

大豆與土壤中的根瘤菌共生,根瘤菌共生於其根部形成的根瘤內部,將大氣中的氮氣固定並供給大豆。藉助根瘤共生,大豆能夠獲得大氣中的氮作為營養來源,因此其對氮肥的依賴程度低於其他作物。然而,已知大豆收穫後,根瘤老化崩陷的過程中會釋放N₂O。

根瘤菌中存在一部分攜帶N₂O還原酶基因,擁有將N₂O分解為氮氣能力的類型。為此,研究人員一直嘗試通過向大豆接種具有高N₂O分解能力的N₂O減排根瘤菌、使其與大豆共生,來減少大豆收穫後根瘤崩陷過程中釋放的N₂O。然而,田間土壤中存在著大量不具備或僅具備微弱N₂O分解能力的土著根瘤菌。因此,在田間種植大豆並接種N₂O減排根瘤菌時,會引發與土著根瘤菌的感染競爭,大多數根瘤由土著根瘤菌共生,導致N₂O減排根瘤菌共生根瘤的比例降低,無法充分發揮N₂O減排能力。為此,該合作研究團隊利用可見於根瘤共生中的「共生不親和性現象」,開發了一種提高N₂O減排根瘤菌共生比例的大豆共生系統。

不親和性現象是指,攜帶特定「不親和性基因」的大豆會識別特定根瘤菌分泌的稱為「效應子」的蛋白質,從而阻斷該根瘤菌的感染並阻止根瘤形成。此前,已知大豆的Rj2基因會阻斷攜帶效應子NopP122的根瘤菌感染,而GmNNL1基因會阻斷攜帶效應子NopP6、NopP110的根瘤菌感染。研究團隊製作出同時攜帶Rj2和GmNNL1兩種不親和性基因的大豆,並利用自然變異篩選出不再產生被這些不親和性基因識別的效應子NopP的N₂O減排根瘤菌。由於多數土著根瘤菌攜帶NopP6、110、122型效應子,它們無法感染聚合了不親和性基因的大豆,而不產生NopP效應子的N₂O減排根瘤菌則被認為可作為優勢品種與攜帶不親和性基因的大豆共生(圖2)。

研究團隊驗證了不親和性基因聚合大豆與不產生NopP效應子的N₂O減排根瘤菌組合的效果。他們將產生效應子的競爭性根瘤菌與不產生效應子的N₂O減排根瘤菌等量混合後,分別接種到不親和性基因聚合大豆及不攜帶不親和性基因的大豆品系中。結果顯示,在攜帶不親和性基因的大豆中,N₂O減排根瘤菌的根瘤佔有率超過90%,土壤釋放的N₂O量降至不攜帶不親和性基因大豆的15%。此外,在田間試驗中,不親和性基因聚合大豆中N₂O減排根瘤菌的根瘤佔有率達到64%,N₂O釋放量降至未接種N₂O減排根瘤菌試驗區的26%。

大豆作為糧食、飼料和油料作物在全球廣泛種植。與其他作物相比,大豆栽培本就是溫室氣體排放較少的糧食生產系統,但通過本研究開發的技術,減少大豆田間的N₂O釋放量,據信可以實現環境負荷更低的大豆生產,為抑制全球變暖作出貢獻。

農研機構的今泉(安樂)溫子團隊負責人(右)與西田帆那研究員(供圖:農研機構)

今泉團隊負責人表示:「在思考不親和性基因與效應子的關係時,我想到‘要是能夠讓其佔據優勢的根瘤菌不攜帶效應子就好了’,這成為了這項研究的起點。」

西田研究員表示:「大豆在全球範圍內廣泛種植,隨著需求的增長,其播種面積也在不斷擴大。我認為,未來通過應用本研究的成果,有望減少大豆田間的溫室氣體排放量,為抑制全球變暖作出貢獻。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Nature Communications

論文:Genetic design of soybean hosts and bradyrhizobial endosymbionts reduces N₂O emissions from soybean rhizosphere

DOI:10.1038/s41467-025-63223-6.