2025年7月10日,日本近畿大學水產研究所與三榮源F.F.I.株式會社(大阪府豐中市)宣佈,雙方共同開發了日本海鰻稚魚飼料,成功利用不含雞蛋黃的原創飼料(正在申請專利)生產出了一百尾以上的白仔盲鰻綱(稚魚)。通過使用食品添加劑之一的增稠劑,能夠根據海鰻的生長階段靈活調整飼料黏度,還能實現比雞蛋更穩定的供應。

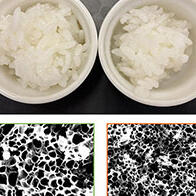

圖1 開發的原創飼料(照片供圖:近畿大學)

圖2 全圈養繁殖的白仔盲鰻綱(供圖:近畿大學)

用於養殖海鰻稚魚的飼料必須含有一定量的蛋白質和脂質,並且這些成分需要在水中仍能保持漿狀而不分離。

為此開發的飼料從傳統飼料中去除了雞蛋黃,轉而採用了增稠劑。

雞蛋不僅與食品存在競爭關係,近年來還因禽流感等原因,供應不穩定且價格持續高漲。此外,傳統飼料通過加水來調節粘度,因此限制了營養素的選擇範圍,這已成為飼料開發的一大難題。

研究人員使用開發的飼料對海鰻稚魚進行長期飼養後,於去年5月成功獲得白仔盲鰻綱。通過進一步改良飼料進行飼育後發現,出現了從140日齡開始向白仔盲鰻綱變態的稚魚,並在282日齡時獲得了比傳統飼料更多的白仔盲鰻綱。

在海鰻的全圈養繁殖中,從受精卵到生長成為白仔盲鰻綱的稚魚期飼養被認為最為困難。稚魚期的飼養在很大程度上影響著存活率、生長速度以及轉變為白仔盲鰻綱所需的天數。要獲得可用於一般海鰻養殖的白仔盲鰻綱,需要較長的時間和巨額成本,這使得全圈養繁殖難以實現。

日本國內海鰻消費中,99%以上依賴養殖。養殖所用的種苗全部採用天然白仔盲鰻綱,但該資源呈減少趨勢,確保海鰻養殖所需的種苗已成為一大課題。

以海鰻全圈養繁殖為目標的研究由來已久,1973年北海道大學就成功實現了人工孵化,但由於難以開發出適合稚魚飼養的飼料,此後20多年間始終無法讓稚魚成長。

2002年,國立研究開發法人水產研究與教育機構通過開發以鯊魚卵和磷蝦為主要原料的漿狀稚魚飼料,首次成功將稚魚飼養至白仔盲鰻綱階段。該機構從原料品質穩定性和可持續供應性的角度出發,於2017年開發出以雞蛋黃、乳蛋白、酶解魚粉為主要原料的漿狀飼料,該飼料直至今日仍被廣泛使用。但即便是現在,養至白仔盲鰻綱階段的存活率依然很低,且與天然海鰻相比,生長也存在遲緩的傾向,因此此前一直期待能開發出更好的飼料。

未來,研究人員將繼續致力於開發能夠在更短時間內實現稚魚向白仔盲鰻綱轉變的飼料。

田中秀樹特任教授(近畿大學水產研究所)表示:「海鰻稚魚從孵化到發育為稚魚耗時半年以上,因此獲得研究結果需要漫長的時間,飼料的改良也需以年為單位的時間。我們認為,為降低稚魚的生產成本,開發能讓稚魚儘早轉變為稚魚的飼料是未來最重要的課題。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部