日本攝南大學等的研究團隊發現了一種「真菌寄生菌」,能吞噬導致番茄生長不良和減產問題的「葉黴病」病原菌。研究還發現,這種真菌寄生菌寄生到葉黴病菌上的關鍵化合物的合成能力,是在7680萬年前便已從與麴黴菌的共同祖先處傳承而來的。在農業生產中,由於耐藥菌的出現導致化學農藥失效等問題日益凸顯的背景下,該成果有望作為環境友好的生物農藥實現實用化。

番茄葉黴病喜好高濕度環境,在植物工廠、溫室內等設施內栽培番茄時易多發。通常通過開發有抗性的品種、使用化學農藥防治等方式應對。然而,如同人類病原菌會產生抗藥性一樣,葉黴病菌也在進化,導致農藥失效,抑或可以感染原本有抗性的品種。因此,需要一種有別於農藥和品種改良等手段的防治技術。

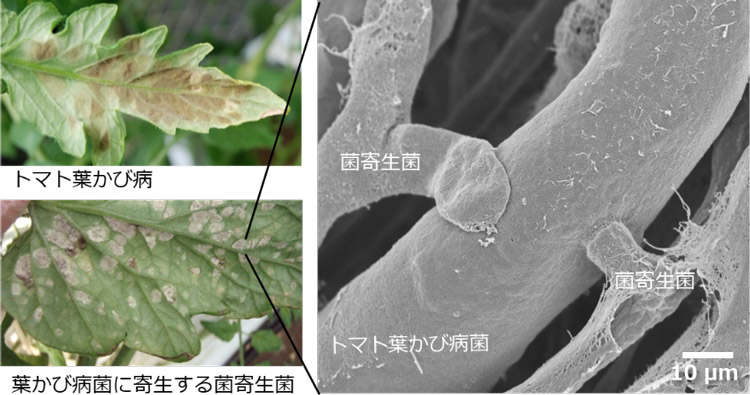

攝南大學農學部農業生產學科的飯田祐一郎副教授(植物病理學)在研究葉黴病菌的過程中,於2018年偶然發現了一種寄生該病菌的真菌寄生菌(Hansfordia pulvinata),並揭示出一種名為「deoxyphomenone」的化合物參與了寄生過程。

因葉黴病菌而患病的番茄葉片(左上)與葉黴病菌被真菌寄生菌寄生後的番茄葉片(左下)。右側是寄生部分的顯微鏡圖像(供圖:攝南大學飯田祐一郎副教授)

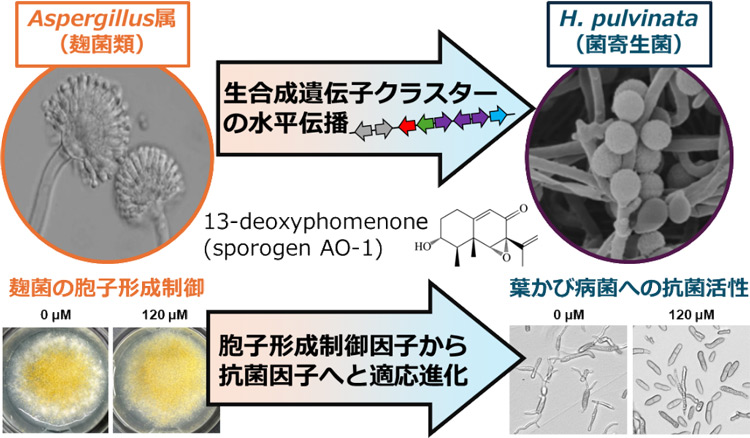

通過基因解析,飯田副教授等人鑑定出了與deoxyphomenone生物合成相關的基因群。在139種菌類的基因組資訊中解析該基因群是否也存在於其他真菌中,結果發現它也存在於用於發酵食品等的麴黴菌及其近緣物種中。對照進化所形成的系統分化過程後,明確了真菌寄生菌在7680萬年前從共同祖先處繼承了該基因群。

然而,對deoxyphomenone功能的研究顯示,它在麴黴菌中參與了孢子形成的調節,而在真菌寄生菌中則轉變為發揮削弱葉黴病菌的「抗菌性」作用。這被視為在不同菌類中進化出來的將同一化合物用於不同目的的典型事例。

deoxyphomenone在麴黴菌類中具有調控麴黴菌孢子形成的作用,但其生物合成基因群通過水平傳播進入真菌寄生菌後,作用會轉變成對葉黴病菌的抗菌性(供圖:攝南大學飯田祐一郎副教授)

據飯田副教授介紹,開發新的化學農藥需要高達數百億日元的開發成本以及約10年的開發周期,同時還面臨著新耐藥菌的出現而迅速失去實用價值的風險。今後,有必要通過逐步揭示真菌寄生菌如何發現番茄葉黴病菌以及如何寄生等機制,判斷其作為生物農藥是否具備實用化的可能性。

本次研究由攝南大學與滋賀縣立大學、九州大學、國立研究開發法人農業與食品產業技術綜合研究機構、日本女子大學共同開展,相關研究成果已於4月9日發表在美國微生物學會期刊《mBio》上。

日文:JST Science Portal 編輯部

中文:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:mBio

論文:Adaptive evolution of sesquiterpene deoxyphomenone in mycoparasitism by Hansfordia pulvinata associated with horizontal gene transfer from Aspergillus species

DOI:10.1128/mbio.04007-24