中野 貴由(左)

大阪大學 研究生院工學研究科 名譽教授/工學研究科附屬

各向異性定製設計與增材製造研發中心 中心主任

中島 義雄(右)

帝人中島醫療株式會社 董事長

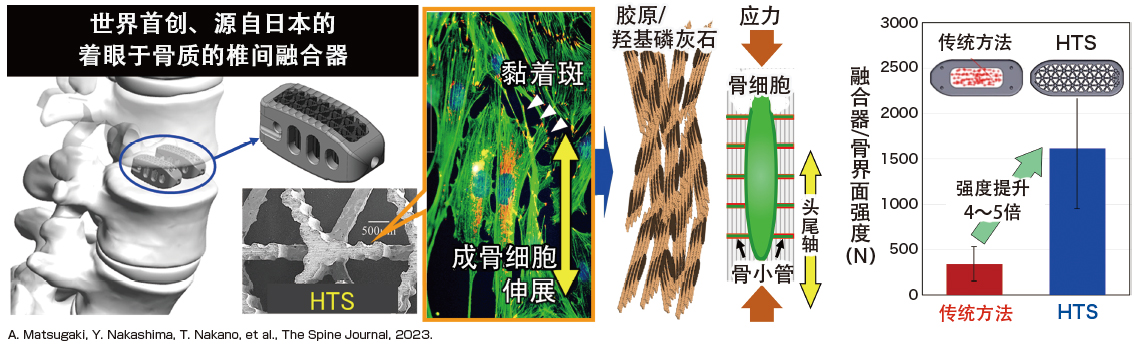

新型金屬醫療器件「椎間融合器」能夠盡快癒合令患者痛苦的脊椎骨疾病。開發這款源自日本、世界首創器件的是,大阪大學研究生院工學研究科的名譽教授中野貴由與植入物製造商帝人中島醫療(岡山市)等組成的研究團隊。傳統療法使用金屬和患者自身的「自體骨」,骨融合時間長,患者負擔大。研究團隊通過「骨強度由基質排列方向決定」這一新發現,同時利用金屬3D列印機精密製造微細的蜂窩樹狀結構,成功地克服了這些問題。

最大特徵為「蜂窩樹」結構

基質配向性比密度更重要

脊椎骨是構成脊柱的骨骼。從頸部到臀部由24塊脊椎骨通過被稱為椎間盤的軟骨相連,像支柱一樣支撐身體,並控制運動。由於脊椎骨包裹著神經,當出現病灶時,椎間盤可能會壓迫神經,導致下肢麻木或疼痛,有時甚至需要手術介入。此時,就會用到椎間融合器這種金屬醫療器械。這是一個只有小拇指頭大小的金屬框,在切除椎間盤之後將其植入椎間以穩定患處。

椎間融合器的作用是固定患者自體骨移植部位,促進上下方脊椎骨的骨融合。帝人中島醫療公司董事長中島義雄指出:「傳統椎間融合器需從患者自身取骨移植,不僅手術負擔大、癒合週期長,還可能因融合器移位或脫落導致骨融合失敗,進而引發神經壓迫等問題。」該公司與大阪大學工學研究科的名譽教授中野貴由的研究團隊聯合開發的「UNIOS® PL融合器」,採用了與原來截然不同的設計理念,無需自體骨移植,即可在更短時間內實現患處的穩定與固定(圖1)。

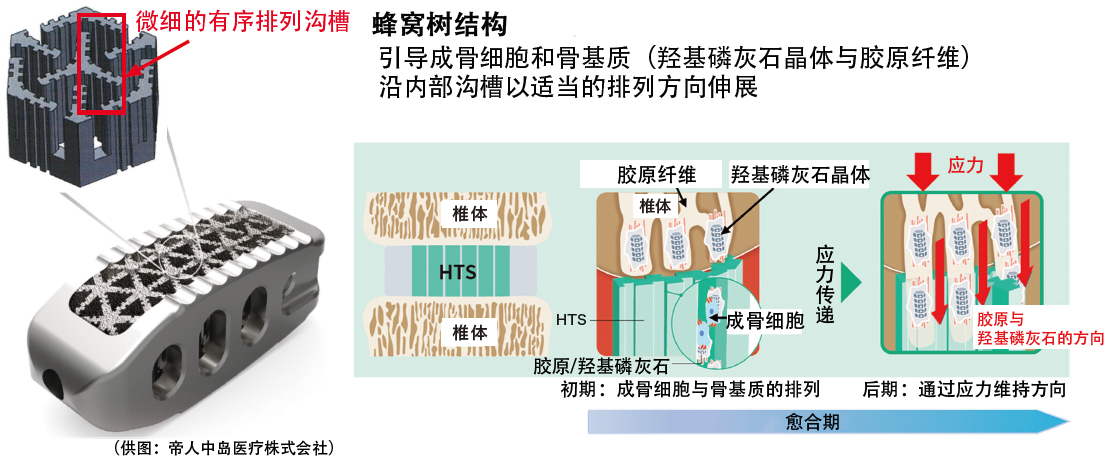

圖1 椎間融合器的工作原理以及與傳統方法的對比

傳統療法存在骨融合強度不足等問題。中野團隊開發的新型椎間融合器採用蜂窩樹狀結構,通過誘導骨基質排列方向,顯著提升了骨融合速度與強度。動物實驗結果顯示,與傳統方法相比,即使不使用自體骨,骨融合強度也提升了4~5倍,實現了早期骨結合。

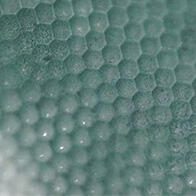

這種融合器的最大特徵是「蜂窩樹狀結構」(Honeycomb Tree Structure®,HTS)。這種構造包括單向排列的六稜柱形孔洞和孔壁表面的微細定向溝槽(圖2),能顯著提升骨融合強度。其原理是:首先成骨細胞沿融合器內部的定向溝槽伸展,隨後上下方骨組織開始融合。實現高強度的關鍵在於,定向溝槽引導成骨細胞有序排列並生成骨基質,而析出的骨骼的鈣化成分——羥基磷灰石晶體也會沿溝槽方向定向沉積物。

圖2 蜂窩樹狀結構原理

蜂窩樹狀結構是一種在毫米級六稜柱形狀中包含數百微米級單向排列溝槽的多層結構,首次通過金屬3D列印機實現。

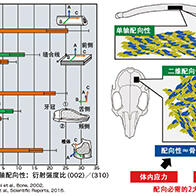

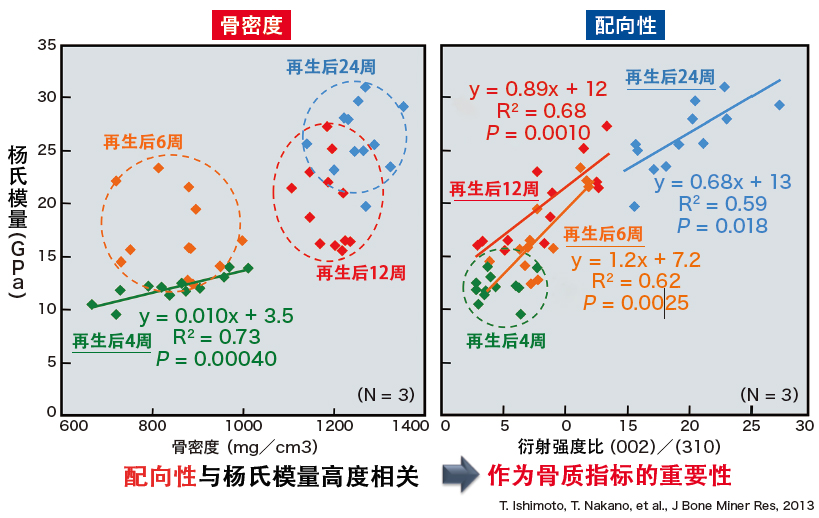

骨骼的主要成分羥基磷灰石晶體和膠原纖維中,前者具有六稜柱骨架的原子排列,就像鉛筆芯一樣,沿相同方向即可展現出高強度。這種沿膠原纖維優先排列的配向性和程度被稱為「骨基質配向性」。雖然衡量骨強度的傳統指標是骨密度(單位體積內的羥基磷灰石含量),但其實,骨基質配向性對強度的貢獻更大。中野教授解釋道:「在骨再生過程中,骨密度對強度的影響僅佔1/3左右,主要決定因素其實是骨基質配向性。」(圖3)(未完待續。TEXT:茂木俊輔、PHOTO:石原秀樹)

圖3 骨骼再生時的楊氏模數與骨密度及配向性的關係

作為強度指標之一的楊氏模數顯示,與骨密度相比,配向性與強度的關係更大。這表明,配向性作為骨強度的指標比骨密度更為重要。

原文:JSTnews 2025年1月號

翻譯:JST客觀日本編輯部