上接:【特集】利用金屬3D列印機開發椎間融合器,提升骨骼強度,精密製作細結構(上)

不同部位對應不同的配向性

靈感來自鋼鐵材料

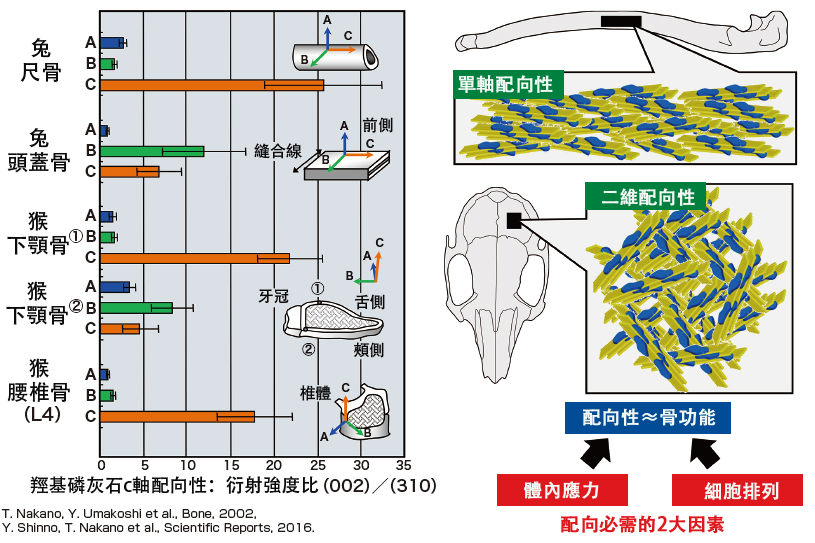

在基礎研究階段,中野教授的團隊首先發現了骨基質配向性會因骨骼部位不同而差異顯著(圖4)。骨骼基質會根據受力方向,在各個部位以最適合的排列方式呈現高強度。這一發現的靈感竟來自鋼鐵材料。中野教授提到了一種用於變壓器和發電機的功能材料——電磁石用鋼板,他介紹說:「通過控制電磁石用鋼板的原子排列,可顯著提升其磁性。我們推測,類似原理也可能存在於構成人體的骨骼中。」

圖4 骨骼不同部位的骨基質配向性

骨骼的不同部位的骨基質配向性各不相同。實現排列需要「體内應力」和「細胞排列」兩大因素,由此確定的配向性與骨骼的功能相當。

研究團隊還發現,當骨骼感受到應力時,被稱為骨細胞(Osteocyte)的細胞會分泌具有生物活性的脂質前列腺素E2(PGE2),而PGE2正是決定骨基質配向性的關鍵。在脊椎骨疾病的骨融合治療中,調整基質配向性可增強骨強度。但僅依賴PGE2的作用並不足夠。「再生骨初期以膠原纖維為主,質地較軟。即使存在骨細胞,應力也無法有效傳遞。這會導致羥基磷灰石晶體沉積物時排列混亂,無法形成高強度結構。」

因此,儘早調控骨基質配向性成為關鍵策略。中野教授首先從生物學中尋找線索,他回憶道:「當細胞進入與其尺寸配對分組的溝槽結構時,會自然伸展。我們意識到可以利用這一現象。」由此誕生了蜂窩樹狀結構的雛形——在六稜柱的壁面刻製細胞尺寸溝槽。「我將這個概念圖交給帝人中島醫療株式會社的研發團隊,成為了我們合作的起點。」

骨融合強度是傳統方法的5倍

確認到向組織內部生長

中野教授原本的專業是「晶體塑性學」,一直在致力於從原子層面解析材料特性。他的研究方向曾是航空太空用耐熱材料的變形機制。儘管看似與當前研究無關,但兩者在「各向異性」這一點存在共同點。各向異性指材料性質隨方向的不同而變化。「鈦鋁耐熱材料中,具有各向異性的原子排列僅佔10%,卻決定了材料整體的強度。此外,這種特性還能讓材料在極端環境下沿特定方向發揮極限性能。這一發現讓我沉迷於各向異性的研究。」

自然界中許多生物具有各向異性,人體也是其中之一,而骨骼更是典型代表。「骨骼不僅具備支撐負荷的物理功能,還擁有生物學和化學特性,其各向異性的力學特性尤為有趣。我希望從原子層面、各向異性角度徹底解析骨骼。」中野教授與中島董事長相識於2003年,契機是中野實驗室的畢業生加入了帝人中島醫療株式會社的前身——中島螺旋槳株式會社。

兩人的相遇推動了新型椎間融合器的研發。雖然基本原理確立,但要想讓該結構按照預期發揮作用,仍需要進行改進。要想精準設計定向溝槽的寬度和深度,還需確保骨髓液流動通暢。如果骨髓液流動性不足,就會阻礙成骨細胞持續伸展。中野教授介紹說:「我們在動物實驗中先通過小鼠優化設計,再用綿羊等大型動物進一步驗證。」

動物實驗中,研究團隊將開發中的融合器植入50多隻綿羊體內,監測骨融合強度與骨基質的狀態。結果顯示,術後8周時骨融合強度達到傳統產品的近5倍,且融合器內部成功長出了與天然骨基質排列方向一致的新生骨組織。另一方面,還需要平衡作為植入體的強度需求。中島先生坦言:「既要精密製造微細的蜂窩結構,又要確保植入體強度,兼顧二者必不可少。」

帝人中島醫療擅長的3D自由曲面設計加工技術成為突破這一點的關鍵。由於部分植入體需兼顧植入安全性與強度,團隊決定採用已成熟的金屬3D列印機製造新型椎間融合器。通過雷射粉末牀熔融技術,將展布的金屬粉末逐層雷射熔融、急速冷卻硬化。這種工藝是最適合複雜細結構的精密模製的。

擁有超過5000例的臨床實例

榮獲井上春成獎

然而,為了製作出所需的複雜形狀,必須對加工過程中的各種參數(如掃描速度和雷射束輸出功率等)進行恰當的設置。研究團隊通過計算機模擬與反複試驗,最終獲得日本藥械法生產銷售許可。這種椎間融合器在5家核心醫院開展臨床驗證並逐步推廣,截至2024年12月,累計應用超5000例。「臨床試驗證實了良好的骨融合性能」,中島先生表示,首先會在國內市場推廣該產品,未來將向海外市場拓展。

他還表示:「在全球來說,骨科領域仍以傳統療法為主。若缺乏有效性證據,醫生不會輕易嘗試新器材。我們正與中野教授合作,希望從學術與臨床雙重角度突破這一壁壘。」與此同時,中野團隊繼續推進研究並有了新的發現。與岡山大學松本卓也教授的合作研究表明,骨基質配向性對細菌感染具有強抵抗性。

在研究中,研究人員使用鈦合金製作的蜂窩結構定向溝槽培養成骨細胞,成功再現了骨基質配向性。並且,當與大腸桿菌共培養時,成骨細胞不僅能抑制細菌附著,還會分泌抗菌蛋白。中野教授說道:「植入手術存在感染風險,但我們在調查抗菌性時確認,定向溝槽結構展現出顯著抗感染特性。」

另一項突破是藉助金屬3D列印開發出與人體骨骼具有同樣材料特性的仿生高熵合金。高熵合金由五種以上金屬等比例混合製成,可突破單一金屬的性能侷限。研究團隊成功研發出兼具超高強度、高加工性、低彈性模數和生物相容性的仿生高熵合金,其特性與人體骨骼高度配對分組。

這項開發之所以成功,是得益於金屬3D列印的逐層模製技術。研究人員在JST的CREST研究項目中,通過在製造過程中嵌入特殊界面層,成功實現了機械性質的人為調控。中野教授與中島董事長的研究團隊研發的新型椎間融合器「UNIOS® PL融合器」於2024年5月獲第49屆井上春成獎。中野教授欣慰地說道:「這是金屬3D列印技術首次獲得該獎項,讓我認為它所具有的潛力已獲得了權威認可。」(全文完。TEXT:茂木俊輔、PHOTO:石原秀樹)

原文:JSTnews 2025年1月號

翻譯:JST客觀日本編輯部