日本東北大學研究生院理學研究科的吉田辰哉特任研究員、寺田直樹教授、小山俊吾(博士生)、東京大學研究生院理學系研究科的中村勇貴特任研究員,以及北海道大學研究生院理學研究院的倉本圭教授合作宣佈,構建出了一種綜合考慮大氣中多種化學反應以及宇宙空間大氣流失的大氣演化模型,推算了富含氫和甲烷的太古地球大氣的演化過程以及演化過程中的有機物質生成情況,從而揭示了太古地表可能存在沉積物了厚達數百米有機物質層的時期。這一成果預計將為解開地球生命起源之謎提供新線索。相關研究成果已於10月22日發表在國際學術期刊《Astrobiology》上。

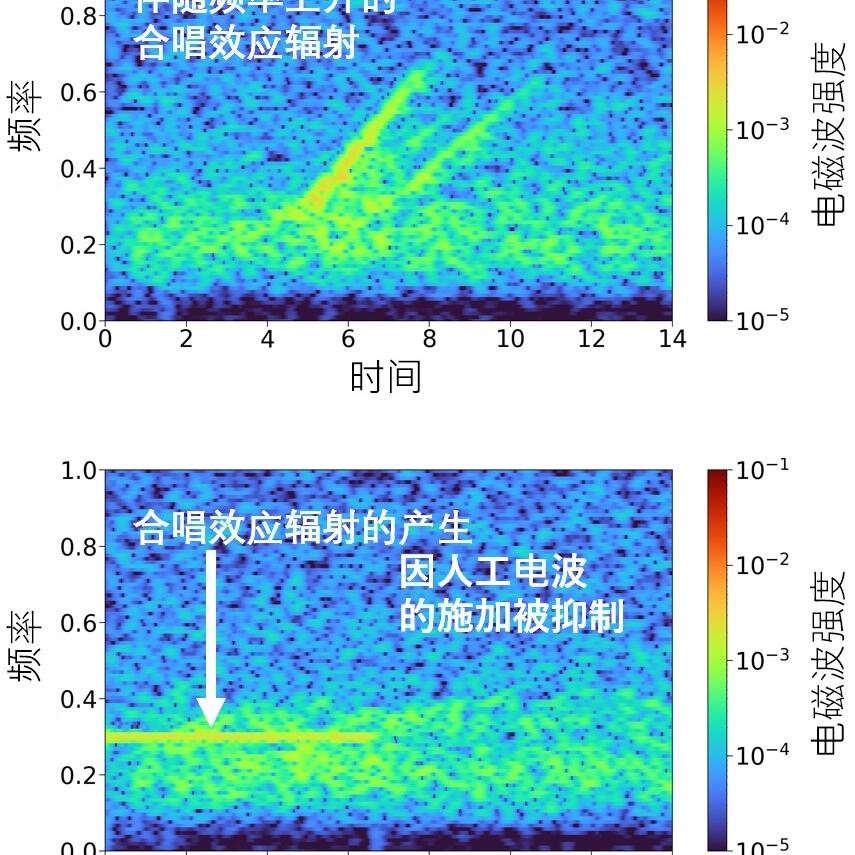

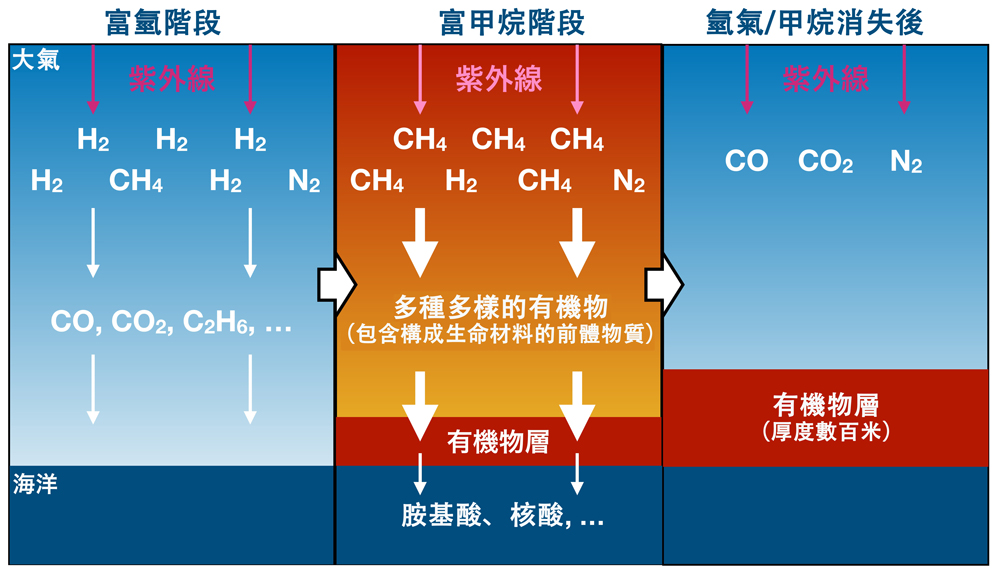

圖1. 本研究推測的太古地球上伴隨有機物質生成的大氣演化過程概念圖(供圖:東北大學、©Yoshida et al)

近年來對地球形成的研究顯示,地球材料物質中的大部分富含金屬鐵。由於金屬鐵具有較強的還原性,所以當時的地球大氣被認為與現在大不相同,主要由富含氫和甲烷的成分構成。

這種大氣非常不穩定,水氣因紫外線照射而發生高效電解,就會生成高反應性的羥基自由基等導致氧化的分子,從而促進一氧化碳和二氧化碳等氧化物的生成。

另一方面,在富含氫和甲烷的大氣中,以甲烷為起點的有機物質和氧化物的生成規模會在多大程度上或在何種時間尺度上進行,此前一直不清楚。

為此,研究團隊構建了一種考慮到大氣中多種化學反應以及大氣向宇宙空間的流失的大氣演化模型,推算了富含氫和甲烷的太古地球大氣的演化過程以及其間有機物質的生成情況。

模型計算的結果表明,當氫向宇宙空間流失後,大氣轉變為以甲烷為主的階段,甲烷生成的乙炔等碳氫化合物氣體屏蔽紫外線,顯著抑制了水氣的電解和隨後的甲烷氧化。這表明大氣相對促進了有機物質的生成。

研究發現,由於生成的有機物質的紫外線自遮蔽效應,甲烷中的大部分有可能轉化為有機物質,並最終沉積物在地表,形成了厚達數百米的有機物質層。

這些有機物質中還含有構成生命材料的氨基酸和核酸的前驅物物質。因這些物質沉積物於地表,導致高濃度含有這些物質的海洋和湖泊形成,之後的化學演化有可能促進了生命的誕生。

近年來,火星地表已經發現了種類豐富的有機物質。通過將這些數據與行星探測獲得的數據比較,有望加深對地球大氣演化和生命起源的普世感和獨特性的理解。

吉田特任研究員表示:「我們一直預測遠古地球的大氣可能在生命起源中起到了重要作用,並圍繞這一假設進行了研究。這次的結果遠遠超出了我們的預期。今後,我們希望以該研究為基礎,將地球上的物質科學證據和行星探測等獲得的其他行星相關發現結合起來,加深對地球演化直至生命誕生這一謎團的理解。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Astrobiology

論文:Self-Shielding Enhanced Organics Synthesis in an Early Reduced Earth's Atmosphere

DOI:10.1089/ast.2024.0048