日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)宣佈,經過宇航員所需基礎訓練,諏訪理(47歲)和米田AYu(29歲)正式獲得宇航員資格。這是JAXA自2011年以來時隔13年的再次認證宇航員。兩人將成為支撐未來宇宙開發的人才,肩負起包括月球探測在内的太空任務。新聞發布會上的兩人表達了喜悅與抱負:「希望把(太空取得的)科學成果切實送達地球」「希望向年輕人傳達宇宙的魅力」。在2023年2月入選宇航員候選人的新聞發布會上,兩人曾熱情洋溢地講述志願動機,如今兩人興奮地回顧訓練成果,讓人感受到了二人一年多來的成長與進步。

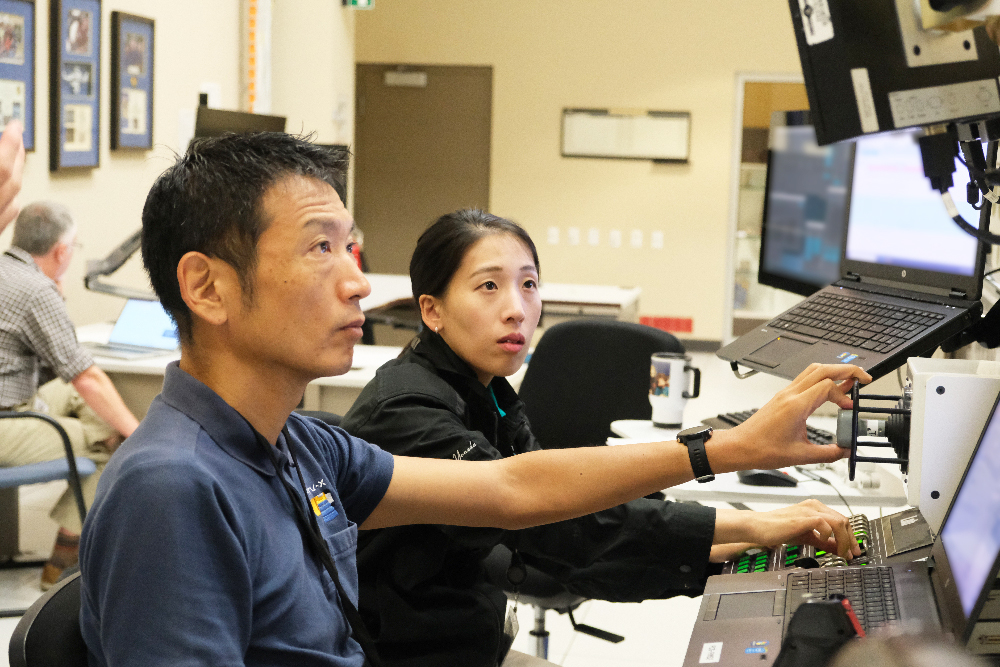

米田(左)與諏訪(右)被正式認定為宇航員,並出席新聞發布會(攝於10月23日,東京都千代田區)

滿懷志向,向往參加探月「阿爾忒彌斯計劃」

諏訪之前的職業是世界銀行的高級防災專家,米田是日本紅十字會醫療中心的外科醫生。兩人從4127名應徵者中勝出被選為宇航員候選人,米田於去年4月,諏訪於去年7月入職JAXA。他們在日本國内外接受了理工學、國際太空站(ISS)知識、生存技能、運動、語言以及採訪應對技巧等方面的訓練。隨著二人的加入,JAXA的現役宇航員達到了7人。自2010年山崎直子(53歲)完成為期15天的首次太空飛行任務並於翌年退休後,日本的女性宇航員一直空缺,所以米田獲得認定,標誌著女性宇航員的迴歸。

兩人還將在美國國家航空太空局(NASA)約翰遜航太中心(得克薩斯州休斯頓)繼續接受訓練。今後,一旦通過國際協調確定了具體的飛行計畫,他們便將開始相應的訓練。

認定憑證已於10月21日交付二人。兩天後在東京都内召開的新聞發布會上,兩人神采奕奕地登臺發言。發布會開場,諏訪表示:「宇宙開發正在開啟從ISS出發探索的時代。企業也開始參與。我希望成為一名能夠適應變化的環境,做出貢獻的宇航員。希望能夠(在太空)切實獲得科學成果並送達地球。」米田則表示:「我將思索自己在阿爾忒彌斯計劃(國際合作探月)等人類向月球、火星進發的過程之中如何發揮作用。希望自己成為一名能夠向年輕一代傳達宇宙魅力以及努力工作樂趣的宇航員。」

「無重力的世界與想像得不同」——回顧訓練的酸甜苦辣

回顧基礎訓練,諏訪提到印象深刻的内容是在飛機機艙内體驗短時間失重狀態的「拋物線飛行(Parabolic Flight)」。「看著ISS的宇航員輕飄飄地懸浮在空中的畫面,自己想像的東西與實際體驗大相徑庭,那真是一種不可思議的感覺。腹部朝向飛機天花板,失重條件下做個旋轉動作,有一種天花板突然變成地板的感覺,真是非常有趣。未來在ISS中會一直持續這種狀態,各種幻想接踵而來。」

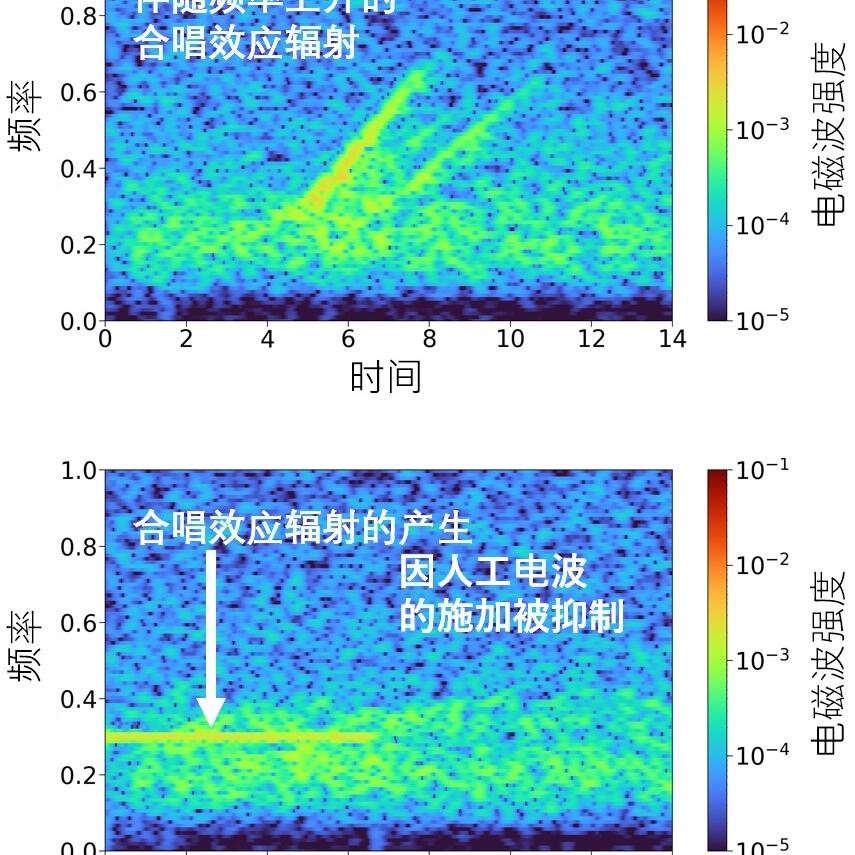

除了在日本國内,兩人還在加拿大和美國接受了與機械人手臂相關的訓練。(攝於今年9月,供圖:JAXA、加拿大航太局、載人太空飛航系統公司(JAMSS))

米田談到了宇宙太空船内突然減壓的訓練。她表示:「突然減壓帶來缺氧症,會導致在感覺不到痛苦的情況下認知能力和色覺不斷失落,最終失去意識。不知道這些知識,就無法注意到。不只是在課堂上聽講,還要通過自己的身體去感知這種感覺,(遭遇這種情況時)就能立刻作出反應。能夠實際進行這種訓練,確實很有趣。」

另一方面,諏訪感到困難的訓練是與飛機駕駛有關的部分。「通信和操縱哪一項都不能疏忽,簡直就是多任務同時推進。」米田則在機器人的機械臂訓練中感到過困難, 「要運算元量有限的攝像機,在確定哪臺最易於捕捉機器臂運動上花費了時間。由於ISS每90分鐘繞地球一週,明暗(晝夜)每45分鐘就重複一次,所以就有容易觀察和難以觀察的時段,這項訓練挺難的。」

兩人在一起接受的訓練。諏訪談到米田時稱讚道:「她理解東西很快。在課堂上也提出了許多與我觀點不同的問題,這些源自人生經歷不同的舉動,讓我感到非常有趣。」米田則誇讚諏訪稱:「在緊急應對訓練中,無論遇到什麼情況下他都沉著冷靜,給了我很大的幫助。當大家聚集在一起時,他總能帶來歡笑,我從他身上學到了很多溝通技巧。」

「美國人以外首次」的日本人登月

Gateway(右)與用於往返地球的載人宇宙太空船想像圖(供圖:NASA、Alberto Bertolin)

二人未來有望大展身手的重要舞臺是「阿爾忒彌斯計劃」。該計劃是由美國主導的繼ISS之後的大規模國際太空探索項目,目標是實現自1972年阿波羅17號以來的再一次載人登月。該計劃將在月球上空建設基地「Gateway」並進行科學實驗和觀測,同時以未來的火星探測為目標推進技術實證。日本已於2019年決定加入該計劃,歐洲和加拿大也參與其中。

2024年4月,美日兩國正式就阿爾忒彌斯計劃中的日本人登月安排達成了協議。在日本提供載人月球漫遊車的同時,美國將考慮「儘可能早地」實現日本人登月。據悉,該計劃將使日本人成為繼美國人以外的首個登月者。如果計劃實現,包括諏訪和米田在内的JAXA宇航員中的一位將會站在月球表面。在兩人的基礎訓練中,為了掌握月表探測的知識,還進行了地質學野外實習。此外,包括首次飛行在内,兩人還可能有機會前往類似ISS這樣的地球低軌道基地。

針對月球探測,諏訪表示:「能夠近距離見證技術開發進展的同時接受訓練,真的很幸運。探月事業具有科學意義,本身就是一件令人興奮的事情。我在思考自己能做什麼的同時,全力投入訓練。」米田則表示:「讓我再次思考前往月球需要什麼。」

宇航員在月表活動的想像圖(供圖:NASA)

「迫切期待」日本車馳騁月球的那一天

日本打算在阿爾忒彌斯計劃中提供的載人月球漫遊車是「月球巡洋艦(Lunar Cruiser)」。該車可以在月球表面邊行駛邊探測,並可供2名宇航員在車内生活30天左右。半個世紀前的美國阿波羅計劃中使用的月球漫遊車是類似越野車的非加模型模,而月球巡洋艦是可以在車内穿著襯衫生活的加模型模。豐田汽車公司正在推進該車的開發,擁有ISS日本實驗艙「希望」開發業績的三菱重工業公司等也在進行協助。

談到月球巡洋艦,諏訪表示:「看到月球漫遊車模型内部時,我感覺它充滿了智慧、創意,充滿了日本長期積累的技術。雖然實現過程中還有技術難題,但開發人員快樂地開發著,這讓我信心備受鼓舞。想像一下它在月球上行駛的情景就已經令我激動不已。模擬器的體驗也很有趣。」

米田表示:「月球巡洋艦為了讓宇航員更宜居考慮到了許多方面。儘管内部空間有限,宇航員在其中生活面臨各種挑戰,各位開發人員不僅運用了長期積累的技術,還深入思考了新的可能性,這一點令我印象深刻。我感受到了JAXA和企業一起推動宇宙開發的幹勁。我已經在迫切期待,親自駕駛月球巡洋艦的那一天的到來。」

開發中的月球巡洋艦縮小模型(左)和模型車内(右)。車内面積約8.1平方公尺,可供2名宇航員生活。二者均在2023年11月的「日本移動出行展(Japan Mobility Show)」上展示過)

契機是「科學博覽會」和「向井女士的傳記」

諏訪1977年出生於東京都,在茨城縣筑波市長大,畢業於美國普林斯頓大學研究生院地球科學研究科,曾在派往盧旺達的青年海外協力隊和世界氣象組織(WMO)工作,2014年加入世界銀行,從事非洲氣候變化與防災的相關工作。

在2023年2月被選為宇航員候選人的新聞發布會上,諏訪回憶道:「成為宇航員確實是我兒時以來的夢想。通過幾次體驗,這個想法變得愈發強烈。」「這個夢想最早的萌芽,應該是小學三年級時附近(現在的筑波市)舉行了科學博覽會,我央求父母帶我去了好幾次。我對科學和宇宙首先產生了興趣。隨後,小學五年級時,我見到了阿波羅17號的船長。」此後,他又經歷了秋山豐寬1990年搭乘蘇聯的宇宙太空船實現了日本人首次進入太空,以及毛利衛1992年作為日本人首次搭乘美國太空梭進入太空,他表示:「我被去過太空的宇航員的話語分量,以及他們的光輝所吸引,再次明確了成為宇航員的願望。」

在海外深入參與開發的過程中,諏訪愈發強烈地認為,應當讓世界各國更多地感受到宇宙開發的成果。他談道:「我有為日本在宇宙領域取得領導地位做出貢獻的意願,所以報名參加了宇航員的選拔。」

米田在新聞發布會上

米田1995年出生於東京都,在京都市長大,畢業於東京大學醫學部,曾在東京大學醫學院附屬醫院(東京都)工作,後於2021年加入日本紅十字會醫療中心(東京都),並被派往虎之門醫院(東京都)。

米田在2023年2月的新聞發布會上談到自己立志成為宇航員的經歷時說:「我讀了父親送給我的宇航員向井千秋女士的傳記漫畫,並被書中她從宇宙眺望地球的場景深深打動,這也成了我瞭解宇航員職業的契機。我認為,醫生的經驗可以在太空中的人體變化上得到活用。」JAXA宣佈招募宇航員的那天,米田心情激動不已,從工作單位的醫院回家的路上正巧看到了人們眺望月食的情景。隨即她定下決心:「月亮是大家凝望和憧憬的地方,它總是向地球送來溫柔的光芒,守護著人們。我也想成為宇航員挑戰月球。」

「放下擔子」,諏訪再次挑戰獲得成功

諏訪在新聞發布會上

值得一提的是,諏訪2008年曾參加過一次宇航員選拔,但在第一輪選拔中便宣告落選,這次他再次挑戰並取得了成功。2023年7月開始訓練後,筆者問他:「自己評判一下,是什麼導致了成敗?」「這麼刁鑽的問題!」他露出了驚訝的情緒表達,說道:「在過去的十三、四年裏,我一直在自己的崗位上全力以赴地工作。這次與上次相比,我是真的放下負擔參加選拔的。老實說,並沒有太高的目標值,畢竟年齡也不小了。但我帶著要做就全力以赴、不留遺憾的心態參加了選拔。這種心態成就了我的成功。」

人類最後一次在距離地球38萬公里的月球上著陸是在1972年12月。在此後的半個多世紀裏,載人飛行一直停留在了距離地球上空數百公里的範圍内。要一種找茬的說法來形容,這段時間人類都是在地球大氣層這層薄皮的稍外側,除了艙外活動之外都是「宅」在宇宙太空船和太空基地裏進行實驗的。以國際合作延續ISS計劃的成果為食糧,再次站在月球的荒野上,載人太空飛航將瞬間增強「探索」的屬性,進入一個新的向度。這一領域對航太大國美國來說也是一個漫長的空白,對日本來說更是從未有過的經歷。與此前的宇航員相比,今後的宇航員的活動將發生質的巨大變化。與平和輕鬆的新聞發布會相反,我們不能忘記這些任務也伴隨著生命的危險。為何要去月球?為何日本人要去探月?日本宇航員實現登月的那一天,我們會歡呼豎鍛,但更重要的是,我們能從中感受到什麼和學到什麼。

米田(左)和諏訪(右)在新聞發布會結束時合影

【相關鏈結】

JAXA新聞稿 「關於米田AYu和諏訪理的宇航員認定」(日文)

NASA 「阿爾忒彌斯計劃」(英文)

JAXA 「國際太空探索的做法」

豐田汽車 「月球巡洋艦」

原文:草下健夫/JST Science Portal 編輯部

中文:JST客觀日本編輯部