由北海道大學低溫科學研究所的大場康弘副教授、日本國立研究開發法人海洋研究開發機構(JAMSTEC)的高野淑識首席研究員(兼任慶應義塾大學特任副教授)、古賀俊貴博士後研究員、日本東北大學研究生院理學研究科的古川善博副教授、九州大學研究生院理學研究院的奈良岡浩教授等人組成的國際研究團隊,成功在NASA從碳質B型小行星「貝努」帶回的顆粒樣本中檢測出了氨基酸、核酸鹼基、羧酸、胺等多種有機化合物。這一發現提供了有關地外有機物質合成的新見解:有機化合物是在低溫環境下的氨溶液中反應形成的。相關研究成果已發表在期刊《Nature Astronomy》上。

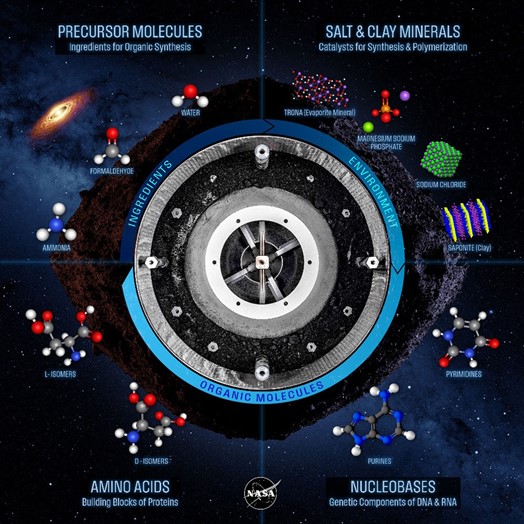

「貝努」採集的樣本照片以及從樣本中檢測出的有機成分示意圖(供圖:© NASA)

2023年9月24日,作為小行星探測計劃的一部分,OSIRIS-REx探測器將取自碳質小行星「貝努」的121.6克樣本帶回了地球。NASA的Daniel·Glavin博士領導的SOAWG(有機化合物分析團隊)對用於初步分析的「貝努」樣本進行了研究,全面分析了樣本中含有的有機化合物。

日本研究團隊負責對包含在地球生命遺傳物質中的核酸鹼基等含氮雜環化合物進行分析,此次發佈了分析獲得的首批研究成果。

研究團隊將約100毫克「貝努」樣本按研究對象分裝,分配給按氨基酸、羧酸等化合物分組的不同分析小組。將25.6毫克樣本放入玻璃安瓿管中,與水(1毫升)共同加熱以提取水溶性成分,並使用液相層析圖-超高解析度質譜儀分析提取液中的氨基酸等溶解成分。另外,核酸鹼基的分析是在九州大學的無塵實驗室中進行的,研究人員將17.75毫克樣本與20%鹽酸一同加熱提取,在去除提取液中的無機鹽後,再進行分析。

研究團隊在熱水提取液中檢測到了包含生命蛋白質所需的14種氨基酸在內的33種氨基酸。並在這些氨基酸中發現,許多具有對映異構體的分子幾乎存在等量的左手和右手結構(外消旋體)。尤其是作為蛋白質氨基酸的丙胺酸和天冬氨酸也表現為外消旋體形式,這不僅表明樣本未受地球生物來源的污染,還與地球生命表現出的氨基酸左手結構的過量現象不一致。這些分析結果顯示,小行星為地球提供了多種氨基酸,並使外星生命的同手性起源之謎進一步增添了神秘色彩。

此外,研究團隊在鹽酸提取液中檢測到了生命遺傳物質DNA、RNA所含的5種全部核酸鹼基(胞嘧啶、尿嘧啶、胸腺嘧啶、腺嘌呤、鳥嘌呤)。儘管此前在碳質隕石中也檢測到過這些物質,但除尿嘧啶外,這是首次在小行星採集樣本中檢測到。此外,作為氨基酸等有機化合物合成時非常重要的氮源——氨,其濃度與以往分析過的地外物質相比顯得極高。這些富氮的「貝努」樣本成分與富硫的小行星「龍宮」樣本的成分形成鮮明的對比。由於氨具有強揮發性,只有在低溫環境下才能穩定存在,因此高濃度的氨的發現表明,「貝努」母天體上的有機化合物合成主要是通過低溫氨水反應實現的。

地球上的生命究竟是在何時、如何誕生的?要解開這個謎團,必須瞭解生命誕生前地球上,存在哪些生命材料以及它們的數量。而要理解這一點,分析貝努樣本等地外物質至關重要,因為它們是地球生命關鍵成分的重要來源之一。鑑於OSIRIS-Rex計劃中帶回的小行星「貝努」樣本,是迄今為止分析地外物質中受地球污染程度最低,因此,隨著對貝努樣本中有機化合物的深入分析,有望更清晰地勾勒出生命材料的清單。此外,未來對小行星龍宮所含有機分子的詳細對比分析,以及水熱蝕變過程回收水-礦物-有機物質相輔作用的歷史研究,還對除氨基酸和核酸鹼基之外的生命材料候選物質的發現寄予了厚望。

目前,日本主導的火星衛星「火衛一(Phobos)」採樣計劃MMX(Mars Moons eXploration)等大規模地外採樣返回計劃也正在推進中。本次研究積累的技術和知識將為這些計劃的成功作出重要貢獻。

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Nature Astronomy

論文:Abundant ammonia and nitrogen-rich soluble organic matter in samples from asteroid (101955) Bennu

DOI:10.1038/s41550-024-02472-9