儘管暗物質佔據了宇宙質量的大部分,但它的真相仍然是未解之謎。由東京都立大學研究生院理學研究科的殷文副教授(2024年3月之前為日本東北大學助教)、東京大學研究生院理學系研究科的松永典之助教、京都產業大學的大坪翔悟研究員、國立天文臺的谷口大輔學振(日本學術振興會)研究員以及株式會社Photocross執行長池田優二等人組成的研究團隊,利用位於南美洲洲智利的麥哲倫望遠鏡的近紅外光高解析度光譜儀WINERED,全球首次開展了對約1.8~2.7電子伏特(eV)質量範圍內(約為電子質量的20萬分之1)的暗物質放射衰變時釋放的近紅外光光量子的探測實驗。研究團隊僅用了不到4個小時的觀測時間,就成功地以世界上最高的靈敏度推算出了暗物質壽命的下限。這一成果為探索eV尺度暗物質這一技術難題開闢了全新道路。相關研究成果已發表在《Physical Review Letters》上。

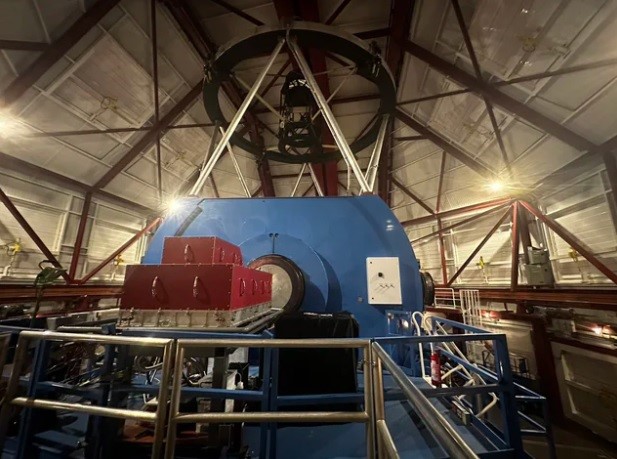

圖:搭載在麥哲倫望遠鏡上的WINERED(供圖:©神山宇宙科學研究所)

暗物質的存在已通過星系的旋轉曲線、星系團運動等多種天文觀測得到了證實,然而其質量和相輔作用在近一百多年來依然未得到解明。粒子理論中,研究學者提出了多種暗物質的候選方案,其中在eV質量領域產生放射衰變的暗物質假說尤其引人關注。然而,由於宇宙背景輻射光明亮的原因,探索eV級暗物質放射衰變所產生的微弱燈火信號極為困難。

殷副教授等人於2022年提出了一種使用高解析度紅外線光譜儀,利用連續光即背景光變暗的特性,直接探測或限制暗物質放射衰變產生的線狀光譜的新方法。

此外,研究團隊利用近紅外光高解析度光譜儀WINERED對暗物質密度較高的矮橢圓銀河系進行了實際觀測實驗,成功驗證了該方法的有效性。

由東京大學和京都產業大學主導開發的WINERED,具有高透光率(最高50%)和高波長解析度(波長解析度可達28000分之1)的性能。在近紅外光領域,它達到了目前全球最高的靈敏度。研究團隊選擇暗物質密度較高的矮橢圓銀河系LeoⅤ和TucanaⅡ作為觀測目標,進行了總計約4小時的曝光觀測。

在觀測中,為了確保光學系的穩定性,去除大氣輝光(如夜光等)和黃道光的影響,研究團隊採用了將望遠鏡交替指向觀測目標和暗空的點頭法,從而最大程度地去除了背景輻射光。考慮到波長隨相對速率變化而變化的都卜勒效應,研究團隊使用了幾個具有不同相對速率的矮星系的數據,有效去除了源於地球的系統性發射、吸收光譜線的影響。

關於銀河內暗物質密度分布的理論模式,研究團隊使用了包括不確定性模型在內的多種暗物質分佈模型,來推導觀測坐標附近的暗物質數量密度。利用觀測數據中未檢測到明顯窄線(光譜線)信號的波長範圍內的噪音水平,分析得出了暗物質壽命極為嚴格的下限,以及暗物質與光量子耦合強度的嚴格上限。

結果顯示,當質量範圍在1.8~2.7eV的暗物質放射衰變為兩顆光量子時,使用標準NFW分佈,可以得出暗物質的壽命至少在10的25~26次方秒以上。這一數值約為宇宙年齡138億年的10的7~8次方倍以上。這一結果刷新了基於哈勃太空望遠鏡數據分析得出的現有上限。

雖然本次公佈的數據中並未包含明確信號,但研究團隊在少數波長範圍內檢測到了一些疑似有意義的信號。研究團隊今後將計劃進行後續跟蹤觀測和進一步詳細分析,以揭示這些信號的真相。

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Physical Review Letters

論文:First Result for Dark Matter Search by WINERED

DOI:10.1103/PhysRevLett.134.051004