岡山大學研究生院環境生命自然科學研究科佐古貴紀(碩士研究生)、高知大學理工學部長谷川精副教授、岡山大學行星物質研究所Trishit Ruj副教授、意大利克耶地-佩斯卡拉鄧南遮大學 (The G d Annunzio University of Chieti-Pescara)小松吾郎副教授、東京科學大學地球生命研究所關根康人教授等人組成的研究團隊宣佈,成功精確推定出火星中緯度地下冰層豐富存在的區域。該發現是研究團隊通過分析火星軌道衛星獲取的影像數據,並調查由地下冰層形成的冰緣地形的分佈情況後得出的。該成果有望為計劃於2040年代實施的火星載人著陸探測提供重要參考。相關成果已發表在國際學術期刊《Journal of Geophysical Research:Planets》2024年12月30日刊上。

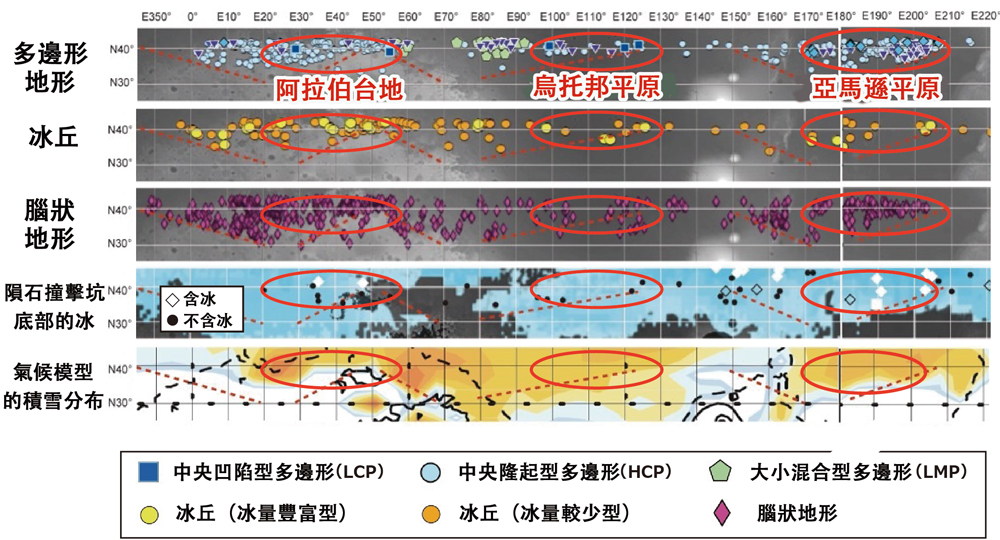

圖1 對火星中緯度區域冰緣地形分佈的探查結果,以及與隕石撞擊坑底部冰層證據、氣候模型結果的對比。紅色圓圈標示的阿拉伯臺地、烏托邦平原和亞馬遜平原是三處冰緣地形特別密集的區域,推定這些區域淺層地下存在豐富的冰層,並提議將其作為未來火星載人探測任務的候選著陸地點。(供圖:高知大學)

火星由極其寒冷幹燥的環境構成,地表不存在液態水,但約40億年前的火星北半球曾是一片廣袤大海,有著溫暖濕潤的環境。研究推測,當時的海水部分以永凍層形式封存在地表下數十釐米至數米深處,形成大量水冰層。事實上,近年來在火星表面新形成的隕石坑底部確實發現了暴露的冰層。

火星淺層地下存在的水冰有望成為2040年代火星載人探測任務的重要水資源。因此,精準掌握其分佈情況至關重要。另外,考慮到火星探測依賴太陽能供電,探測活動需選擇更易獲取太陽能的低緯度區域,預計地下冰分佈的南界位於北緯30度至42度之間。

為了掌握火星中緯度地區淺部地下冰的分佈情況,研究團隊著眼於地球上永凍層帶形成的冰緣地形特徵上。地球上的永凍層主要分佈於阿拉斯加、加拿大、俄羅斯及蒙古北部等寒帶地區。此前在火星中高緯度區域也發現了與地球冰緣地形形態相似的地形。

研究人員利用NASA火星勘測軌道飛行器(Mars Reconnaissance Orbiter)上搭載的超高解析度相機「HiRISE」所拍攝的4789張衛星圖像進行了詳細分析。並調查了作為冰緣地形的「多邊形地形(多邊形土)」、「冰丘(凍結丘)」、「大腦地形(腦狀地形)」這三種地形的分佈情況。

結果顯示,這三種冰緣地形主要分佈在北緯35度以北的區域,且分佈情況非常相似。

具體而言,在東經0°~60°的阿拉伯臺地、東經80°~125°的烏托邦平原及東經160°~210°的亞馬遜平原區域內,這三種地貌的分佈密集。而西半球(東經230°~350°)冰緣地形則相對較少。該分佈模式與隕石撞擊坑底部冰體裸露區域、氣候模型預測的富雪區域高度吻合。

研究已發現多邊形地形會因地下水的存量以及流失(消耗)情況而發生形狀變化。分析火星中緯度區域的多邊形地形形態後,研究團隊發現大多數屬於「中央隆起型多邊形(HCP)」,但在烏托邦平原的西部,「大小混合型多邊形(LMP)」則分佈更為普遍。這一地貌特徵與在加拿大極北地區出現的地下水枯竭型地貌相似,表明烏托邦平原西部的地下冰層可能自古至今經歷了大幅度減少。

另一方面,富含地下冰層的「中央凹陷型多邊形(LCP)」分佈在東經20°~60°的阿拉伯臺地、東經95°~125°的烏托邦平原和東經170°~210°的亞馬遜平原這三個區域。研究團隊建議將這些區域作為未來火星載人探測任務時的候選著陸地點。

長谷川副教授表示:「啟動此次研究的契機源自參與JAXA的火星登陸探測計劃,研究歷時約四年,最終得到了上述成果。根據此次研究確定的地下富冰區域,JAXA或將於2030年代前半期實施火星登陸探測。如果十年後,這一研究的推斷被證實,那將是一件令人振奮的事情。我對此充滿期待。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Journal of Geophysical Research: Planets

論文:The periglacial landforms and estimated subsurface ice distribution in the northern midlatitude of Mars

DOI:doi.org/10.1029/2023JE008232