機器人利用AI(人工智慧)改變形狀,2050年之前在月球表面建造出適合人類居住的城市。日本東北大學等研究團隊正在為實現這個科幻小說般的宏大目標而全力開發機器人。作為日本政府大型研發項目「登月型研發制度」的一環,研究團隊首次向媒體公開了原型機的實驗成果。

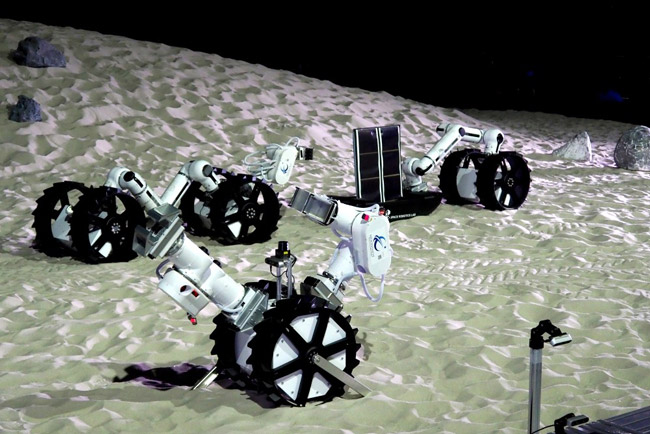

在模擬月球表面的實驗設施中工作的機器人(攝於相模原市JAXA)

送零件至月球,根據作業需求組裝

「危險場所的工作全部交給機器人。宇航員在安全的場所,等待環境準備就緒後再前往。」

如此這般闡述機器人建造月球都市構想的,是日本東北大學研究生院工學研究科的吉田和哉教授。3月12日,在位於相模原市的日本國立研究開發法人宇宙航空研究開發機構(JAXA)月球表面模擬實驗設施中,面對眾多記者,吉田教授從「月球未來都市」、「變幻自如的機器人」等關鍵詞切入,先後演示了名為「Moonbot」的實驗機器人進行作業的場景。吉田教授長期致力於月球機器人研究、在航天領域記者圈中為人熟知,他的講解也一天比一天流暢。

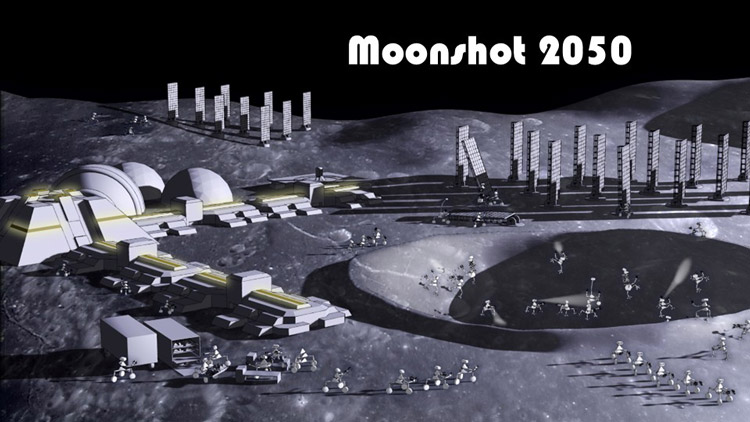

多臺機器人活躍在月球的想像圖(吉田教授提供)

這種機器人的最大特點是在月球表面組裝。用火箭從地球運送物資成本高昂,必須有效利用來之不易的資源。因此並非運送成品機器人,而是將車輪、機械臂等具有特定功能的零件「模組」運送至月球,根據需求進行組裝。機器人在完成特定作業後,會根據下一階段任務通過AI自主重組變形,或利用月球上的資源進行自我修復。

吉田教授強調:「採用模組化不僅能提高(火箭搭載時的)裝載效率,還能在現地變形實現多用途。我們正在挑戰在月球表面的組裝、變形與自行修理復等新技術。」月球上需要有專門組裝這些機器人的機器人,本次實驗首先展示了模組間的組合作業等內容。

建造發電設施、居住艙等

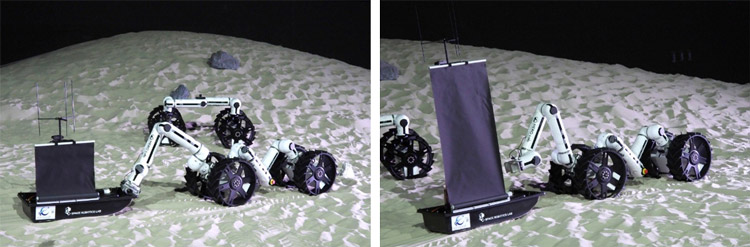

組裝完成的機器人將承擔建材運輸、土木工程、結構展開、組裝等作業。實驗中引人注目的環節之一是太陽能電池板的鋪設。Moonbot將裝載電池板的基座拖曳至目標地點後,捲曲的電池板隨即展開。未來計劃不在電池板上安裝展開用電機,而是通過機器人搭載的電機的動力將電池板展開。

機器人展開太陽能電池板的作業

月球上供人類工作、生活的居住艙的建設方式也頗具創意。向摺疊的膜狀結構牆體注入空氣使其如氣球般膨脹。一旁的機器人通過攝像頭監控膨脹狀態,檢測未充分膨脹部位,直至完成施工。

作為膨脹式居住艙的先例,美國Bigelow公司2016年在國際太空站(ISS)設置的「BEAM」廣為人知。吉田教授團隊的東京理科大學創域理工學部的木村真一教授表示:「BEAM在推廣充氣式結構方面成效顯著,但為確保絕對不破損,膜材厚度過大。他們稱BEAM採用的是擴展式(Expandable)而非充氣式(Inflatable)。」

對此木村教授提出將氣球分割為多個單元的構造,即使部分單元破損,其他單元仍能維持功能。他表示:「通過分散提升耐久性,可以實現更柔軟的膜材」。

正在充氣的居住艙模型。通過向摺疊結構注入空氣,機器人檢查膨脹程度,完成建造。

研究團隊還致力於讓機器人不依賴人類的細緻指導,通過AI自主學習保持姿態高效移動、跨越障礙等能力。

在月球極地開發中「展現日本技術」

載人太空飛航活動正從距地400公里的低軌道國際太空站(ISS),向38萬公里外的月球擴展。美國主導的「阿耳忒彌斯計劃」作為大規模國際探月項目,計劃在2027年中期實現1972年阿波羅計劃之後的首次載人登月。日美政府已就該計劃達成協議,將安排兩名日本宇航員登陸月球。

日本東北大學的吉田和哉教授

吉田教授的團隊開發的機器人的目標是在阿耳忒彌斯計劃中發揮作用,最初階段鎖定月球極地。極地環形山的陰影區存在終年無日照區域,被認為蘊藏水冰資源。採集這些水冰不僅可為宇航員提供飲用水,還可通過太陽能電解為氫氣和氧氣作為燃料,這已成為公認的月球開發的重要意義之一。

吉田教授表示:「我們以參與極地開發國際競爭為目標,通過機器人技術領域的領先地位向世人展現‘日本擁有的技術’。我們堅信,月球極地是最好的起點。」關於月球是否存在足量可用的水資源,需要科學驗證的同時,也必須打磨領先世界的技術。

吉田教授介紹說,「雖然以最直觀的月球極地為首要目標,但技術應用絕不侷限於此。能在極地嚴苛溫度環境下使用的技術,完全適用於月球其他區域乃至火星」。此外還可應用於地球上的災害應對。

還在開發能在月球地下空洞工作的機器人

為實現機器人在月球自主組裝機器人的目標,研究正在推進之中

日本「登月型研發制度」於2018年創立,旨在「通過內閣府綜合科學技術創新會議統籌,各省廳協作推進突破性創新,開展超越傳統思維的大膽研發」。在其10個目標中,日本國立研究開發法人科學技術振興機構(JST)負責7個。其中作為目標3的「到2050年實現AI與機器人共同演化,達成自主學習、行動並與人類共生」的課題之一,由吉田教授擔任項目經理的「月球探測/基地建設用自我再生型AI機器人」項目於2022年度被採納。除日本東北大學外,大阪工業大學、京都大學、東京理科大學、產業技術綜合研究所等機構也共同參與。

需要說明的是,實驗雖借用JAXA設施進行,但主導機構並非JAXA。雖然項目名稱包含「月球」,本次公開的也是以月球為主題的課題,但該制度的課題涵蓋健康、氣象、資源等多個領域。

在4月13日開幕的大阪關西世博會上,7月22日至9月15日將舉辦以登月所追求的未來社會為主題的體驗展——「MoonShot Park:觀看!觸摸!感受!新未來」。8月6日至11日還將以「在機器人建造的月球世界,你想做什麼?」為主題,展示本次原型機的升級版。

在登月目標3框架下,除吉田教授的團隊外,中央大學理工學部的國井康晴教授的團隊正致力於研發能在月球熔岩洞(火山活動形成的天然隧道)內執行探測以及居住環境建設的機器人。

人與機器人的關係——「自主性」成關鍵詞

關於月球上理想的人機關係,吉田教授表達瞭如下看法。

「如今,宇航員為開展科學智慧生產活動而前往ISS,但事實上卻藥耗費大量時間在物資運輸等後勤工作上。這類作業應儘可能交給機器人完成。

「這並非將工作全盤拋給機器人。人類給出‘下一步該做什麼’這類宏觀指令,但具體行動方案應由機器人自主思考。無論人類身處月球還是地球,都應作為現場監督,實際作業完全由機器人執行。人類不應穿著宇航服冒險外出作業,而應在安全場所從事科學觀測等智力工作。

「現在有‘共享自主權’概念(人類與機械分擔自主權程度),以及‘監督式自主權’概念(原則上機械自主運行,異常時人類介入)。這不僅適用於我們的(月球機器人)課題,更是AI化機械與人類相處方式的普遍命題。我認為最理想的人機關係是:人類負責整體管理,機械在其中自主應對各種事情。」

介紹機器人的吉田教授。當前原型機體型較小,「希望先通過小型機驗證創意,最終實現實用化尺寸」

月球機器人開發與城市建設本身充滿魅力,正如世博會展示策劃的副標題「在月球想做什麼」所暗示的,這更是個深刻命題。隨著現實感日益增強,相關討論必將擴展。更進一步說,「人類要變成什麼樣」或許才是關鍵。在享受機器人、AI等技術成果的同時,人類決不能變得懈怠。無論在月球還是其他地方,我們都應善用技術,持續激發求知慾,讓「大腦保持思考」。

【相關超連結】

日本東北大學「月球探測/基地建設用自再生型人工智慧機器人」

科學技術振興機構(JST)「登月型研發事業」

內閣府大阪關西世博會展覽資訊「MoonShot Park:觀看!觸摸!感受!新未來」

原文:草下健夫 /JST Science Portal 編輯部

中文:JST客觀日本編輯部