大阪大學研究生院理學研究科的川室太希助教、立教大學的山田真也副教授、博士生酒井優輔、國立研究開發法人理化學研究所的長瀧重博主任研究員、松浦俊司高級研究員、日本東北大學的山田智史助教等人的研究團隊,利用歐洲太空署(ESA)運營的X射線天文衛星XMM-Newton在過去約24年間收集的大規模宇宙X射線變動數據,構建了結合量子計算機和機器學習的「量子機器學習模型」,成功捕捉到了113個異常能量(X射線)輻射現象。相關成果已發表在《The Astrophysical Journal》期刊上,這是全球首次將量子機器學習應用於宇宙X射線觀測數據,並驗證了其有用性。

宇宙中經常發生突發性波動現象,如恆星爆炸、黑洞周圍的活動等,這些現象對於探索宇宙構造的形成和極限條件下的物理規律至關重要。偶爾也會發現研究人員意想不到的波動現象,這些異常現象也正成為揭示宇宙多樣性和隱藏物理現象的最前緣研究。

宇宙觀測技術正日益精進,未來有望通過LSST(Large Synoptic Survey Telescope,大型綜合巡天望遠鏡)和NewAthena等最先進的天文望遠鏡,利用X射線等各種光的波長,獲得記錄更大範圍的宇宙時間變化的數據。而這就需要一種可從所獲得的海量數據中自動檢測出微小異常波動的技術手段,研究人員此前一直在考慮利用機器學習來對應。

此次研究團隊全球首次通過模擬驗證了將量子計算機的能力引入機器學習的「量子機器學習」的實用性。

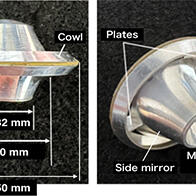

研究人員構建了採用量子計算機製的機器學習方法——量子長短期記憶模型QLSTM(Quantum Long Short-term Memory)。通過將時間和輝度數據連續輸入嵌入了量子電路的單元模組,最終實現了對未來輝度的預測,並可以根據該輝度與正常預測的偏差來檢測異常波動。

實際的研究並非在真實的量子計算機上運行的,而是通過模擬量子電路的形式進行了實裝和實用性驗證。最後,將經過訓練的量子機器學習模型應用於ESA的X射線天文衛星「XMM-Newton」獲得的約4萬個亮度曲線數據,結果發現了113個異常波動現象,成功捕捉到了比既往LSTM模型更多的異常。其中,還有些波動被認為是恆星爆炸瞬間或來自黑洞的準週期性活動。

今後,在關注日益重要的「宇宙時間變化」的時代,該技術有望成為有效檢測異常天體現象的新研究基礎。此外,該技術是將量子計算技術應用於實際天文數據這一前所未有領域的開創性成果,也是為量子資訊科學在天文學中的正式應用邁出了劃時代的一步。

川室助教表示:「在此次研究中,團隊構建了能夠自動檢測異常亮度波動的量子機器學習模型,並將其應用於實際的X射線宇宙觀測數據,結果比使用傳統計算機時檢測到了更多的候選異常現象。我們希望不僅止步於這次捕捉宇宙時間變化的研究,還計劃進一步探討如何將量子計算機應用於各種天文數據的解析之中。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:The Astrophysical Journal

論文:Quantum Machine Learning for Identifying Transient Events in X-Ray Light Curves

DOI:doi.org/10.3847/1538-4357/adda43