研究證實,45億年前撞擊火星的巨大天體的碎片,至今仍大量殘留在火星內部。這一結論是由英美等國的研究團隊根據美國火星地下探測器「洞察號」(InSight)測量的地震數據等得出的。研究還發現,火星並不存在地表板塊(岩板)移動的板塊構造學說,這一發現將為理解同類行星的內部構造提供幫助。

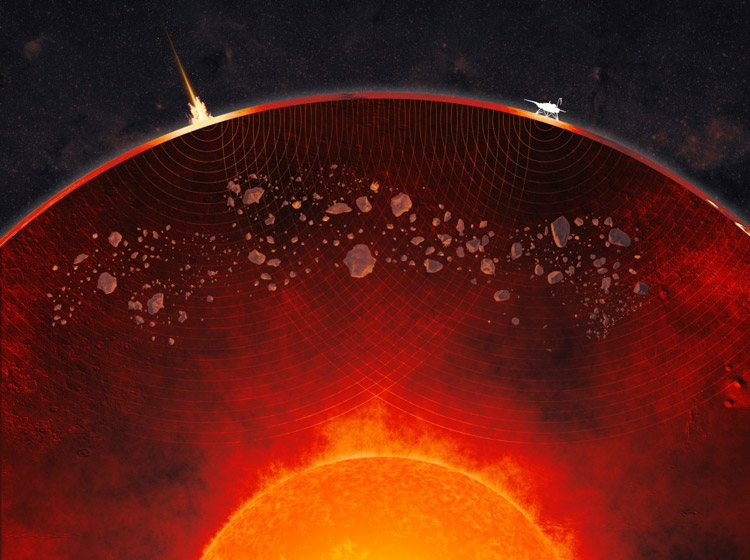

火星截面想像圖(非準確比例)。火星地殼下方的地函中,散落著因遠古天體撞擊形成的岩石碎片。地表左側明亮區域顯示的是受天體撞擊後火星內部產生地震波的情況,右側則為「洞察號」探測器(供圖:NASA、美國加利福尼亞理工學院)

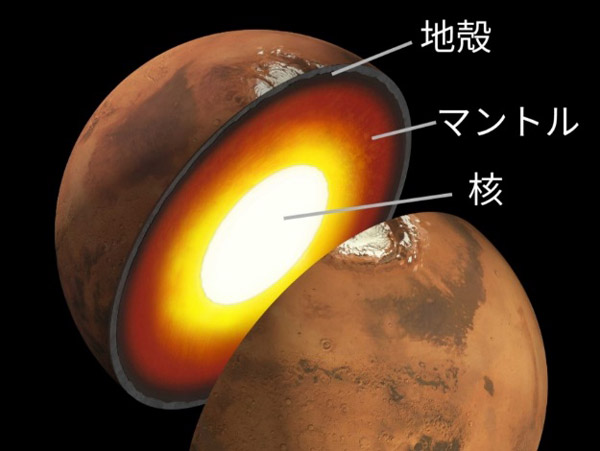

與地球不同,火星並沒有板塊構造學說,雖然不會因板塊運動導致地殼積聚應力而引發地震,但火星存在岩石因熱量或壓力破裂而引發的地震類型,以及天體撞擊引發的地震。地震產生的波在穿過不同物質時會發生變化,這些觀測數據可作為研究行星內部的線索。火星內部從表面向內依次為地殼、地函、地核的結構,學界一直以「洞察號」觀測的地震數據等為基礎,研究上述結構的大小與構造。

火星的內部。從表面向中心依次為地殼、地函、地核的層狀分佈(基於NASA提供的想像圖加工繪製)

研究團隊就「洞察號」觀測數據中的8次地震進行分析後發現,含強高頻能量的地震波抵達地函深處時,發生了明顯變化。隨著地震波向地函遠端傳播,高頻信號產生了大幅延遲。

此外,計算機模擬結果顯示,這類信號僅在穿過地函內特定區域時才會改變速度。研究團隊認為,這些區域很可能是由與地函成分不同的物質團塊構成。基於以上情況,研究團隊得出了「45億年前巨型天體撞擊火星時,這些天體及火星自身的碎片抵達了地函深處,留存至今」的結論。而天體碎片之所以能抵達深處,是因為撞擊導致地殼與地函熔化,形成了廣闊的岩漿海。

學術界普遍認為,太陽系形成於46億年前,最初為氣體與塵埃,逐漸聚集後形成盤狀星雲,並從中誕生了太陽及原始小天體,此後,小天體反復撞擊與合併演化成行星,最終地球及火星這樣的岩質行星排列在了太陽附近。這些後來形成的行星,似乎曾頻繁遭受過大小天體的撞擊。

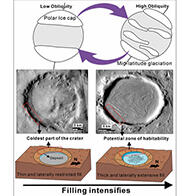

45億年前火星受到巨大撞擊的想像圖。研究認為,當時產生的碎片已滲透至地函深處(供圖:NASA、美國加利福尼亞理工學院)

火星沒有板塊構造學說,內部的物質循環遠比地球緩慢。研究團隊成員、英國倫敦帝國理工學院的Constantinos Charalambous特別研究員表示:「這是首次得以如此詳細、清晰地觀測火星內部。遠古碎片至今仍然留存,這表明火星地函在數十億年間僅發生了緩慢的變化。而在地球上,這類特徵已(隨著板塊構造學說之類的地殼變動)大部分都消失了。」

留存於火星地函中的這些巨大岩石,將成為理解火星內部及歷史所需的線索。此外,在太陽系的行星中,除火星外,水星及金星也未確認存在板塊構造學說。據悉,此次研究成果或也能為理解這類岩質行星的內部結構提供幫助。

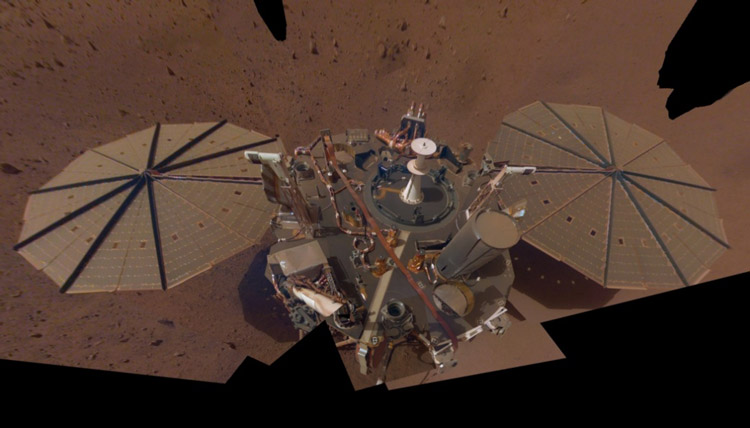

「洞察號」是首個基本專用於調查火星內部結構的探測器,由美國國家航空與太空總署(NASA)運營。該探測器於2018年5月發射,同年11月在火星赤道附近的埃律西昂平原著陸,「洞察號」上搭載了地震儀、熱流計及通過電波探測內部的裝置等設備。「洞察號」藉助在火星表面部署的地震儀,取得了觀測1319次地震等成果。1970年代的美國「海盜1號」「海盜2號」著陸器雖然也配備了地震儀,但因地震儀位於探測器頂部,導致觀測數據不清晰,而洞察號則實現了地球以外行星上的首次明確地震觀測。不過,該探測器向地下埋設熱流計的嘗試失敗,最終於2022年12月終止工作。

「洞察號」的機械臂相機自拍照,拍攝於2019年(供圖:NASA、美國加利福尼亞理工學院)

本次的研究團隊由英國倫敦帝國理工學院、法國國家科學研究中心、美國約翰斯·霍普金斯大學及加利福尼亞理工學院組成。相關研究成果已於8月28日發表在美國科學期刊《Science》上,NASA也在同日公佈了這一消息。

原文:JST Science Portal 編輯部

翻譯:JST客觀日本編輯部