日本琉球大學等的研究團隊發現,沖繩縣本島北部瀨底島周邊海域發生大規模珊瑚白化現象後,「鹿角珊瑚屬」這一類珊瑚中不同物種的雜交出現加劇。「白化」主要是海水溫度上升使珊瑚失去共生的蟲黃藻所致。研究指出,「即便面臨重大環境變化,珊瑚仍會通過持續發生雜交加以應對」,這一發現或可成為應對未來氣候變遷,恢復與保護自然方面的研究依據。

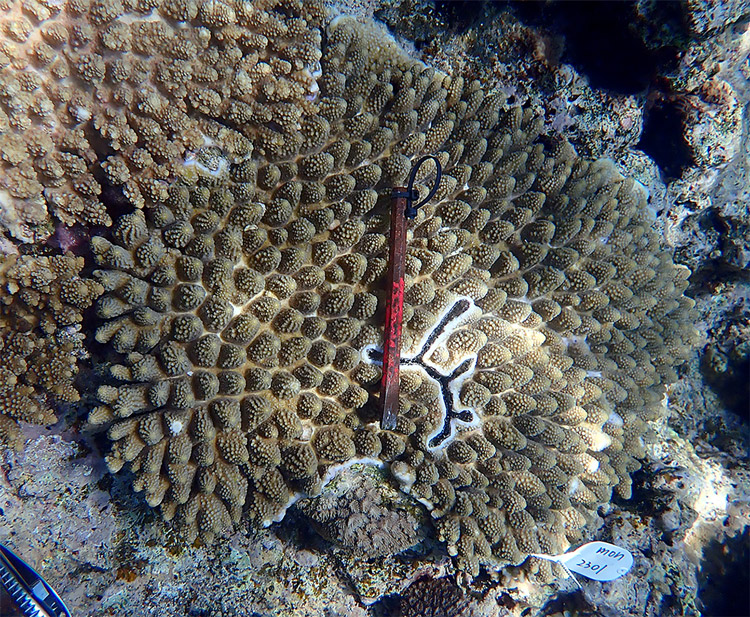

棲息於瀨底島的鹿角珊瑚屬雜交種。分枝形狀呈圓錐形,枝條上排列的突起大小相同,這兩點與親本物種不同(供圖:琉球大學)。

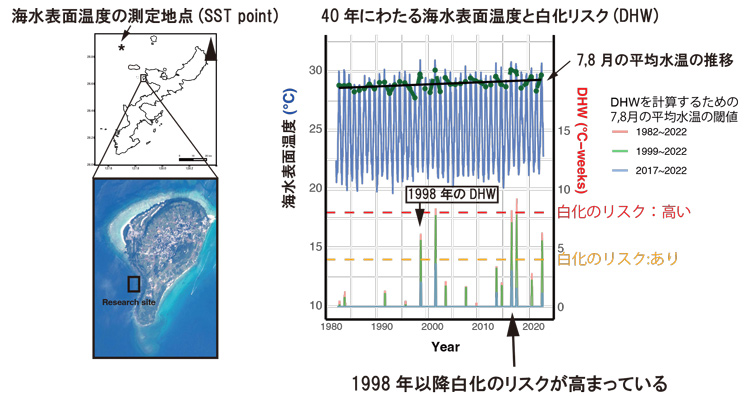

琉球大學熱帶生物圈研究中心利用日本氣象廳1980年以來監測的沖繩本島近海海水溫度數據,估算了珊瑚白化風險。計算方式為:累加超出最暖月平均水溫(閾值)的水溫偏差,若累加值超過4度則判定為「存在白化風險」,超過8度則判定為「白化風險高」。研究稱,自1998年全球發生大規模珊瑚白化以來,海水溫度上升引發的珊瑚白化風險持續上升。

海水溫度測量地點(左上);本次研究的瀨底島周邊珊瑚棲息地(左下)以及基於海水溫度變化的白化風險的變化趨勢(供圖:琉球大學)

珊瑚的鑑定有一定難度,有時即便名稱相同,在不同國家也可能指代不同物種,這一問題已成為國際性難題。琉球大學熱帶生物圈研究中心瀨底研究設施的守田昌哉副教授(生物學領域)長期以來針對印度洋、太平洋及東海等海域的珊瑚,一直在探索如何解決這一問題。

守田副教授抱著「至少要為瀨底島周邊的鹿角珊瑚定名」的想法,嘗試對該屬珊瑚進行了詳細的實地觀測。結果發現,該區域混雜棲息著雖然與該屬3個物種的特徵極為相似,但大小及枝條頂端形態不同的珊瑚。

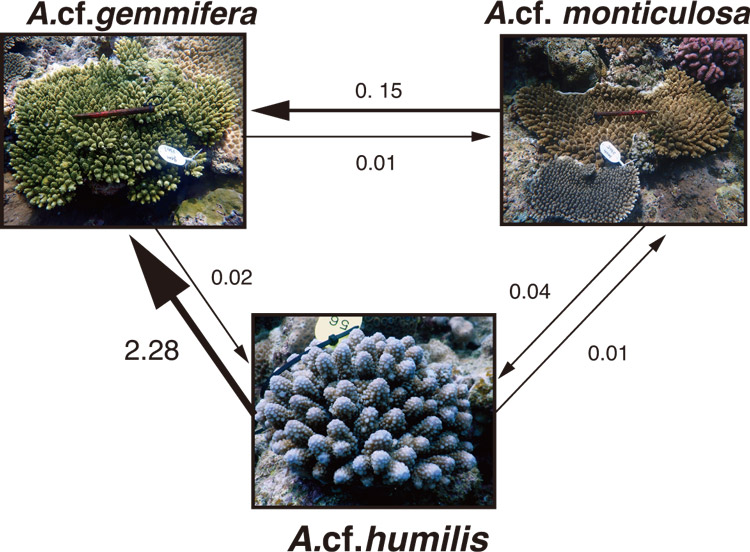

具體為芽狀鹿角珊瑚(Acropora cf.gemmifera)、粗野鹿角珊瑚(Acropora cf.humilis)與巨錐鹿角珊瑚(Acropora cf.monticulosa),它們均屬於鹿角珊瑚屬,而在自然界中有與此3個物種特徵相似的珊瑚,被鑑定為雜交種。與親本物種相比,這些雜交種或表面突起尺寸不同,或枝條大小不同。研究人員讓雜交種與親本物種交配,發現受精過程正常發生,由此認為這些珊瑚是雜交的概率較高。

2022年瀨底島南端的珊瑚礁(供圖:琉球大學)

為此,研究團隊針對三種雜交種進行了確認雜交屬性所需的「群體」基因組解析,結果發現,不同物種之間發生了基因交流。需要說明的是,珊瑚是由名為「水螅體」的單元聚集而成的生物,因此將外觀上的單個個體稱為「群體」。

守田副教授曾在既往研究中發現,當珊瑚精子濃度低於正常水平時,會與其他物種發生雜交。但這一結果來自實驗室,此前並不清楚是否適用於自然現象。而本次研究查明,在自然界中,當精子濃度降低,即所謂白化期間,雜交也會加劇。

接著,為推測雜交的發生時期,研究人員採用數理模型進行計算。結果顯示,自1998年白化發生後的25年間,基因出現了合。由於珊瑚一代大約為4~7年,所以相當於珊瑚用了5代的時間完成了雜交。其中,粗野鹿角珊瑚常與芽狀鹿角珊瑚發生雜交,而芽狀鹿角珊瑚也與巨錐鹿角珊瑚發生了一定程度的雜交。

鹿角珊瑚屬三個物種平均每代的有效基因穿透率。該數據量化了各物種向其他物種的基因雜交程度(供圖:琉球大學)

綜合上述結果可知,即便在「白化」這一對鹿角珊瑚屬而言的危機狀況下,鹿角珊瑚屬的珊瑚通過不同物種間雜交,維繫了生存。守田副教授回顧道:「粗野鹿角珊瑚在親族關係相對較遠的物種中也會留下基因,但其原因尚不清楚。本研究存在的侷限是,未能調查白化前珊瑚曾經的狀態。此次研究在‘該調查哪些內容’的參數確定方面,也頗費功夫。」

研究團隊表示,近年來,海水溫度持續處於偏高狀態,未來也將繼續開展研究,一方面調查海洋環境變化,另一方面獲取有關珊瑚基因領域的更多知識。

本研究的開展得到了日本學術振興會科學研究費資助項目支持,相關成果已於7月7日發表在美國科學期刊《Current Biology》的電子版上。

日文:JST Science Portal 編輯部

中文:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Current Biology

論文:Introgression and Adaptive Potential Following Heavy Bleaching Events in Acropora corals

DOI:10.1016/j.cub.2025.05.038