日本的國立癌症研究中心研究所分子腫瘤學領域的古屋淳史客座研究員(兼任慶應義塾大學專職講師)、片岡圭亮領域負責人(兼任慶應義塾大學教授)等組成的研究團隊宣佈,成功地開發出了一種NK(自然殺傷)細胞淋巴瘤的新型小鼠模型,並解明瞭發病機製。這種小鼠模型展現出類似於鼻型結外NK/T細胞淋巴瘤(ENKTCL)的病理特徵,通過分析明確了人類NK細胞淋巴瘤的細胞起源為組織常駐性NK細胞。研究還證實,針對腫瘤中獨特性表達蛋白質的靶向治療具有延長生存的效果。這一發現有望推動開發NK細胞淋巴瘤的新療法。相關研究成果已於10月22日發表在國際學術期刊《Nature Communications》上。

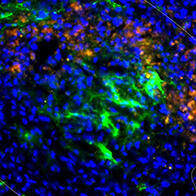

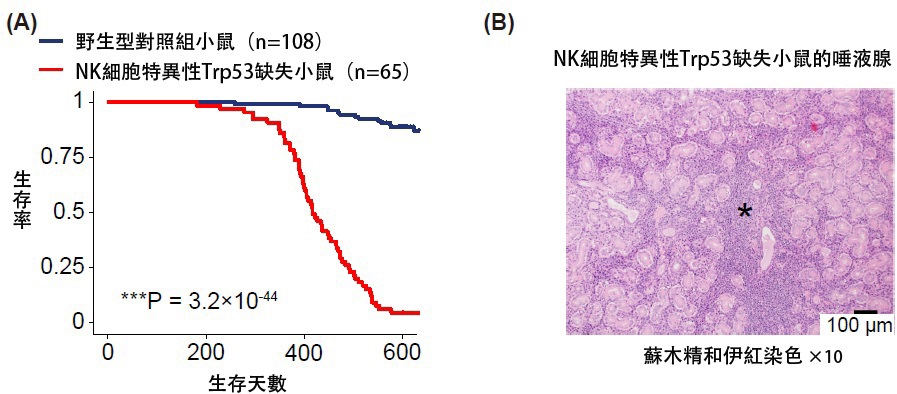

圖1. NK細胞淋巴瘤小鼠模型的生存分析及病理學特徵(供圖:國立研究開發法人國立癌症研究中心)

(A)NK細胞獨特性Trp53缺失小鼠的存活曲線。

(B)口水腺病理組織圖。大型異型腫瘤細胞(標記為*)在口水腺組織内表現出明顯的浸潤。

淋巴瘤是一種淋巴細胞癌變疾病,組織學上可分為霍奇金淋巴瘤(HL)和非霍奇金淋巴瘤(NHL)。

鼻型結外NK/T細胞淋巴瘤(ENKTCL)發生於淋巴結的結外器官,其發病與幼年期到成年期連續感染一種疱疹病毒——EB病毒有關,是一種多發生於包括日本人在内的亞洲及南美洲地區的罕見病。這種惡性腫瘤主要出現在鼻腔和咽喉部位,由於與藥物抗藥性相關的P醣蛋白過度表達,抗癌藥物治療效果有限,患者預後較差,因此需要開發新型治療藥物。

既往研究已報告過包括TP53在内的多種抑瘤基因異常,其中TP53的異常發生率最高。但其異常與病態的關係以及與EB病毒的關聯此前一直未能明確。

此次,研究團隊通過獨特性敲除NK細胞中的抑瘤基因Trp53,成功開發出一種可自然發病的NK細胞淋巴瘤模型小鼠。模型小鼠的造血系統及口水腺均產生了NK細胞淋巴瘤。

這種小鼠模型的所有個體均會產生致死性NK細胞淋巴瘤,其中超過80%的小鼠生存一年以上後發病。此外,研究還查明,腫瘤除了在脾臟和淋巴結中形成外,還常發生於口水腺,表現出了類似人類ENKTCL的病理特徵。

此外,研究還發現,腫瘤化前的NK細胞呈現出稍未成熟的特性,並獨特性增多。這表明,常駐於特定組織内,並在免疫功能中發揮重要作用的組織常駐性NK細胞可能是NK細胞淋巴瘤的起源。

當研究人員在模型小鼠中誘導EB病毒產生LMP1蛋白表達後,發現腫瘤的出現顯著加快。這一模型重現了人類ENKTCL特有的組織壞死及異常血管增生等現象,證實其為更加接近實際病理狀態。

另外,研究還發現,EB病毒通過LMP1表達會使腫瘤免疫微環境發生變化,加速腫瘤的發生。

研究團隊還發現了兩個作為淋巴瘤細胞本身的關鍵治療靶標。第一個是已知的致癌基因「Myc基因」,在模型小鼠的腫瘤中,這種Myc基因的拷貝數增加,尤其在表達LMP1的模型小鼠中更為顯著。第二個是名為「KLRG1」的分子,研究人員對正常NK細胞和腫瘤細胞的基因表現進行了詳細分析,發現該分子在腫瘤細胞中存在獨特性表達。研究證實與患者症狀相同的特徵在模型小鼠上均得到了體現。

基於這些發現,研究團隊開始探討將抑制MYC活性的抑制劑與靶向KLRG1的治療藥物相結合的新型療法,發現在小鼠實驗中證實的確可抑制腫瘤增殖。

古屋客座研究員表示:「開發小鼠模型的過程中,我們遇到了諸多困難,例如腫瘤發病前需要進行超過一年的長期觀察,還需要識別在常規檢查中很難發現的口水腺異常等等。然而,研究成果明確了NK細胞淋巴瘤的發病機製,並看到了新療法的可能性。特別是,聚焦癌細胞與周圍免疫環境的治療方法相結合,顯示出了希望。我們期待通過今後的臨床試驗,能夠有助於提升這種難治性疾病的治療成績。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Nature Communications

論文:Modeling NK-cell lymphoma in mice reveals its cell-of-origin and microenvironmental changes and identifies therapeutic targets

DOI:10.1038/s41467-024-53376-1