在現代社會,由於晝夜不間斷的工作與社交活動,人們的生活習慣變得更容易紊亂。已有動物實驗證實,長期經歷時差紊亂會增加健康風險,但有關生物鐘紊亂與健康狀態之間的關聯是否存在性別差異尚不明確。這是因為既往的研究多采用雄性動物作為實驗模型,因此,有必要深入研究不同性別在生物鐘紊亂的易發程度上存在的差異。

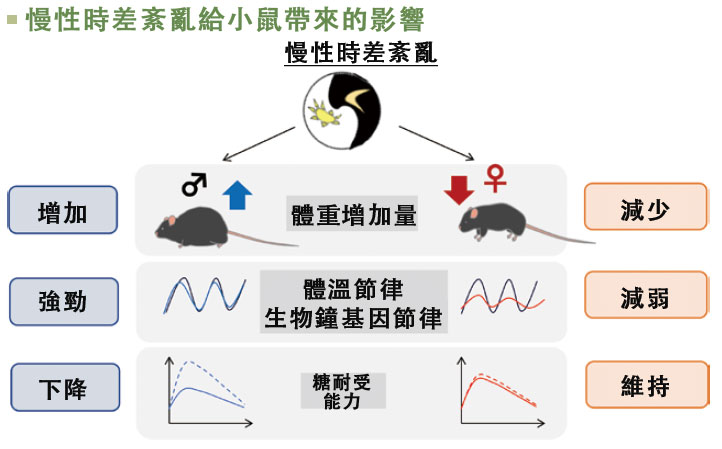

研究發現,在慢性時差紊亂的影響下,雄性小鼠的體重相比對照組有所增加,而雌性小鼠的體重則有所減少。雄性小鼠深部體溫節律強度的數值,以及肝臟和腎上腺的生物鐘基因表現節律的振幅,都維持著清晰的節律,而雌性小鼠的節律則出現了下降。雄性小鼠的糖耐量有所降低,而雌性小鼠則維持在正常的糖耐量水平

九州大學研究生院農學研究院安尾Shinobu教授和馬天天(博士研究生)等人組成的研究團隊,通過長期調整明暗週期誘導小鼠產生時差紊亂狀態進行實驗,發現雌性生物鐘較雄性更容易紊亂。研究顯示,雄性小鼠體重較對照組有所增加,而雌性則呈現減少趨勢。通過分析肝臟醣脂代謝基因表現及多項生理指標,證實了僅雄性小鼠出現糖耐受能力下降、血液胰島素水平升高等情況。此外,研究團隊為了明確由睪丸分泌的雄性激素「睪固酮」所起到的作用,進行了相關實驗,結果發現,切除了睪丸的雄性小鼠出現了與雌性小鼠相似的生理變化,即體重減輕以及糖耐受能力的維持。而當給其補充睪固酮後,雄性特有的生物鐘穩定性得以恢復,由此證實了睪固酮在生物鐘性別差異中起著重要作用。

本次的研究成果表明,在對醫療工作者等作息不規律的輪班工作者進行健康管理時,需考慮性別差異。對於人類而言,除了光照環境外,還需要考慮到飲食習慣、壓力等因素所帶來的影響。預計這些因素的變化以及與生物鐘之間的相輔作用也會因性別不同而有所差異。上述研究成果有望為製定基於性別差異的生物鐘紊亂應對方案提供參考。(TEXT:JST廣報課 中川実結)

原文:JSTnews 2025年3月號

翻譯:JST客觀日本編輯部