日本大學共同利用機關法人 自然科學研究機構分子科學研究所(以下簡稱「分子研」)的原島崇德助教、大友章裕助教、飯野亮太教授等組成的研究團隊發表科研成果稱,通過對人工分子馬達的一種——DNA奈米粒子馬達的運動基株的反應過程與化學反應基株過程進行解析,成功提升了人工分子馬達的運動性能,同時實現了30奈米/秒的運動速度與3微米的行進距離,其運動性能與天然馬達蛋白相當。藉助這項突破,未來有望打造出通過人工分子馬達運動進行計算的分子計算機,以及通過人工分子馬達運動高靈敏度檢測感染與疾病分子的檢測系統。相關研究成果已於1月16日發表在國際學術期刊《Nature Communications》的網路版上。

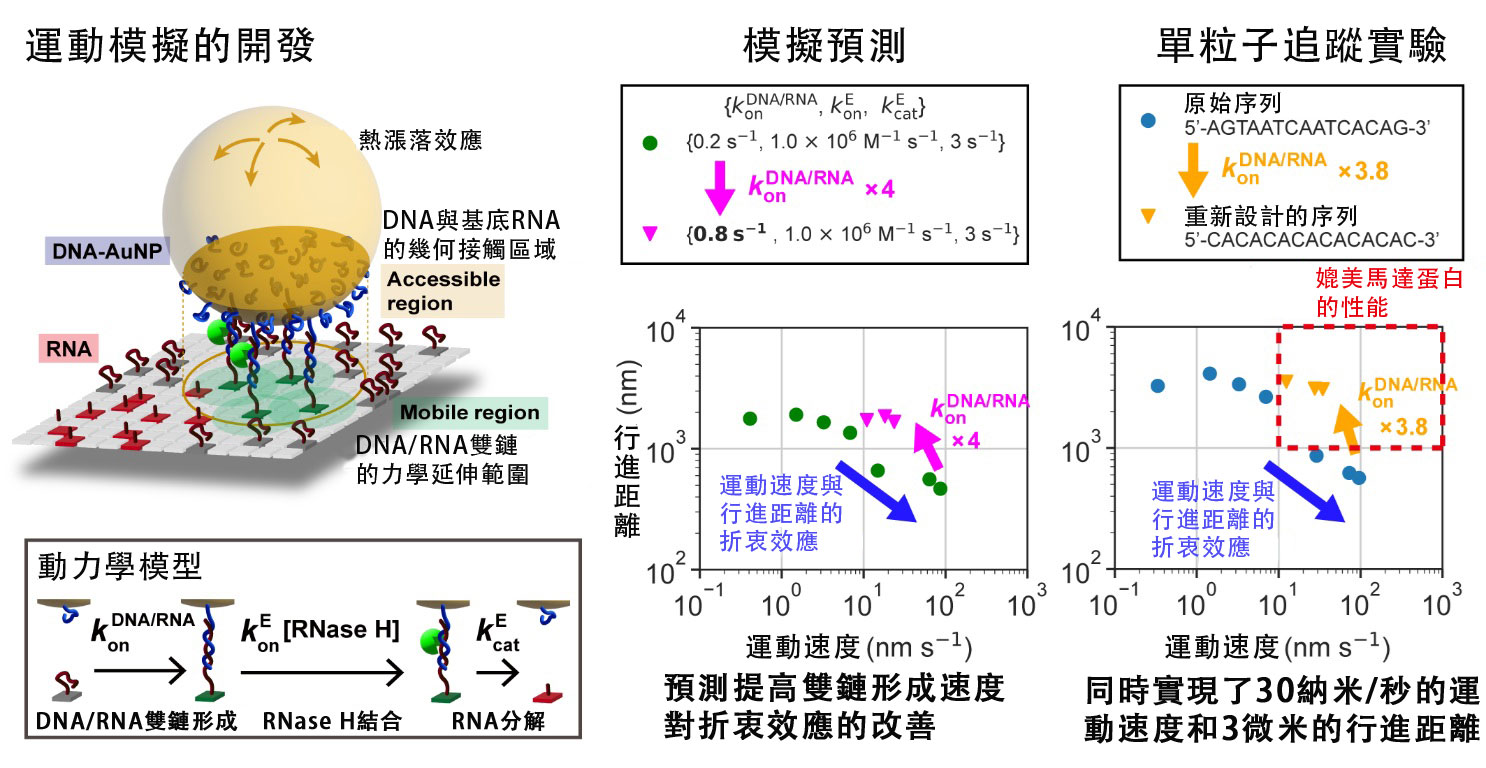

圖1:基於模擬預測,重新設計的DNA鹼基序列,成功實現了性能提升(供圖:分子科學研究所)

已知天然馬達蛋白如驅動蛋白和肌凝蛋白是以ATP(三磷酸腺)分子作為能量來源的,能夠實現10-1000奈米/秒的速度,在細胞內的物質運輸和肌肉收縮等生命活動中發揮著重要作用。

學術界正在著手人工設計分子馬達,並探索將其用於奈米級運輸器件等領域的研究。其中,利用DNA分子構建的DNA奈米粒子人工馬達,因鹼基序列與結構的高度可設計性而被認為極具發展潛力。然而,以往的DNA人工分子馬達存在運動速度較慢的問題,僅為0.1奈米/秒。即便是經金奈米粒子修飾後DNA的人工馬達,運動速度最快也只有1奈米/秒左右,需要提升運動性能。

此次,研究團隊的目標是明確並優化DNA奈米粒子馬達(由各向同性球形金奈米粒子構成)的運動瓶頸過程。

通過高速高精度單粒子追蹤實驗,研究團隊發現,DNA奈米粒子馬達並非以恆定速度連續運動,而是像馬達蛋白一樣,通過暫停(pause)與瞬間移動(step)交替進行的「pause-step」運動模式來移動。

研究還發現,運動速度較慢的原因在於其暫停時間長達70秒,比馬達蛋白要長。

運動暫停期間,化學反應基株過程繼續進行,其中的RNase H(核糖核酸酶H)結合過程被確認為關鍵瓶頸步驟。

研究人員通過加速這一結合過程後發現,暫停時間雖然縮短到了0.2秒左右,但會出現行進距離縮短的折衷效應。

為了查明其原因,研究團隊開發出一款運動再現模擬系統,並基於「若將DNA/RNA雙鏈形成速度提升至原來的4倍,則可以在不發生折衷效應的情況下兼顧運動速度與行進距離」的預測設計出了DNA奈米粒子馬達。

結果表明,研究團隊將雙鏈形成的速度提高了3.8倍。

當使用這種序列設計出的馬達進行實驗後發現,它與天然馬達蛋白相媲美,併同時實現了30奈米/秒的運動速度與3微米的行進距離。

原島助教表示:「DNA不僅是掌控遺傳資訊的生物分子,同時也被認為是構建人工分子馬達等奈米材料的重要組成部分。通過推動這項研究,我們或許可以實現即便在肉眼不可見的奈米世界中,也能精確運輸物質的傳輸系統,以及利用運動進行計算的分子計算技術等廣泛應用。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Nature Communications

論文:Rational engineering of DNA-nanoparticle motor with high speed and processivity comparable to motor proteins

DOI:10.1038/s41467-025-56036-0