日本國立研究開發法人理化學研究所(以下稱「理研」)腦神經科學研究中心學習與記憶神經廻路研究團隊的Joshua Johansen團隊負責人與Xiaowei Gu研究員的研究團隊,首次揭示了大腦在根據某次體驗產生的「愉悅」「不快」等情緒資訊,推測其他體驗中可能產生的情緒時發揮作用的內部模型部分計算機製。相關研究結果已發表在期刊《Nature》上。

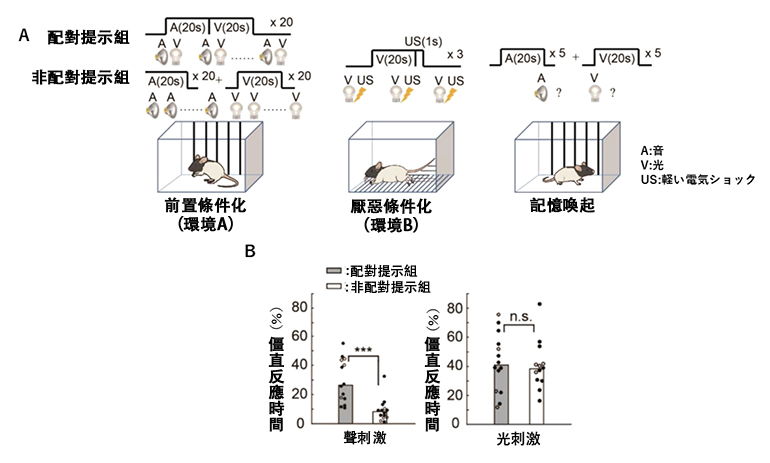

圖1 感覺前置條件化(供圖:理化學研究所)

A.感覺前置條件化的實驗範式。在環境A中實施的前置條件化處理中,向「配對提示組」成對地呈現聲和光這兩種對動物而言是中性的感官刺激。另一方面,向對照實驗的「非配對提示組」不成對地呈現相同時長和次數的聲刺激和光刺激。然後,在環境B中對動物進行聯合給予光刺激和輕微電擊的嫌惡條件化處理。次日,通過在初始環境A中測量動物對聲刺激和光刺激分別表現出的僵直反應時間,評估其不快體驗的記憶喚起程度。若僵直反應時間比例(%)較高,表明動物喚起了不快記憶;反之,若比例較低,則表明動物未喚起不快記憶。

B.在第二天記憶喚起時,觀察僵直反應時間比例(%)可以看出:對於聲刺激,前置條件化處理中接受了成對呈現的組表現出僵直反應,而「非配對提示組」則未表現出該反應。另一方面,對於光刺激,無論是「配對提示組」還是「非配對提示組」,均表現出僵直反應。嫌惡條件化記憶的喚起通過僵直反應時間比例(%)得到體現。

***:顯著水準0.1%;n.s.:not significant(無顯著差異)的縮寫。

即使在不清楚未經歷過的新的感官刺激引發的是「愉悅」還是「不快」體驗的情況下,動物仍需推測將產生的情緒體驗並採取適當行動。心理學領域曾經提出理論,稱「這類高階情緒資訊的推測需通過比較過去體驗的情景與當前情境的大腦內部模型來實現」,然而,實際上這種情緒資訊的內部模型是通過何種計算機製來實現推測的,這一點一直未明確。

研究團隊關注了與負責情緒記憶的小腦扁桃腺、參與環境信息記憶的海馬體、眶額皮層、嗅周皮層、嗅內皮質等區域相連的背內側前額葉皮層(dmPFC),認為它可能是負責情緒資訊內部模型的主要候選區域之一。

研究團隊設置了「dmPFC中構築的靈活內部模型可以推測出與情感體驗並無直接關聯的感官刺激可能帶來的情感體驗」的假說,並對大鼠同時施加光和聲這兩種感官刺激使之學習(成對呈現),隨後進行同時給予光刺激與電擊的嫌惡條件化處理。結果發現,大鼠實現了不僅對關聯電擊這一不快體驗的光刺激,也對並無直接關聯的聲刺激表現出「僵直反應」的「感覺前置條件化」。在此過程中,研究團隊記錄並分析了dmPFC的神經活動,發現伴隨光刺激和聲刺激的成對呈現,dmPFC神經元中對光和聲兩種感官刺激產生反應的特定神經元被標記,並與後續的不快體驗相關聯(刺激與反應結合),從而使依據少量經驗靈活推測情緒資訊的計算機製發揮作用。

動物憑藉從與某種情緒體驗並無直接關聯的感官刺激中推測出情緒資訊的能力,例如,只需遇到與自己曾有過可怕體驗的情境相關聯的感官刺激,就能推測出「可能會經歷可怕的體驗」,從而規避危險。本次研究揭示的內部模型計算機製是一種能夠依據少量經驗預測情緒體驗、具備高度靈活性的高效機制。此類內部模型計算機製的研究,將有助於理解大腦特有的低能量消耗運作機制。未來,該成果有望推動焦慮障礙及PTSD等疾病的治療方法的開發。

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Nature

論文:Prefrontal encoding of an internal model for emotional inference

DOI:10.1038/s41586-025-09001-2