順天堂大學等的研究團隊針對潰瘍性結腸炎的腸道細菌移植,發現特定腸道細菌對治療效果具有影響。研究顯示,當移植「另枝菌(Alistipes)」和「顫螺旋菌(Oscillospira)」等腸道細菌後,治療效果尤為突出。該成果可為選擇最適合移植的腸道細菌等提供依據。

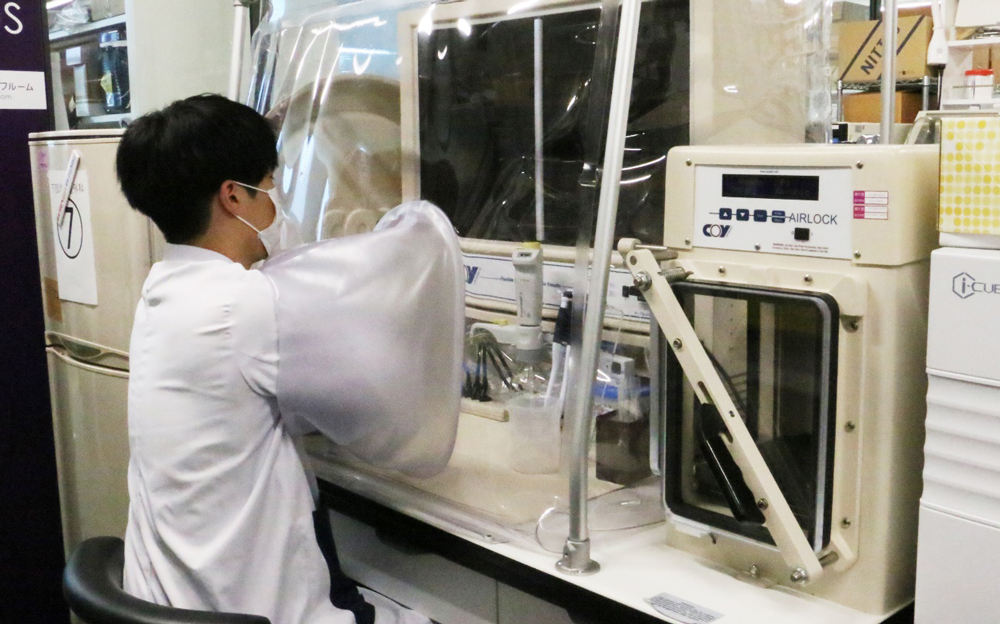

順天堂大學等正在推進利用腸道細菌的治療研究(攝於東京都文京區的順天堂大學研究室)

人體腸道主記憶體在超過1000種、40萬億個以上的細菌。乳酸菌及雙歧桿菌等有益菌與大腸桿菌等有害菌,按菌種聚整合團並形成「腸道菌群」。據稱,健康人群的腸道中,有益菌與有害菌維持著相對平衡並共生,而在患病人群體內,這種平衡往往會被打破。

近年來,利用這些腸道細菌開展疑難病症治療、被稱為「腸道菌群移植」的療法引起了廣泛關注,目前已在美國、澳大利亞、英國獲得批准。在日本,針對潰瘍性結腸炎的先進醫療亦已啟動。

順天堂大學腸道細菌療法研究中心石川大主任等人的研究團隊,對自2014年以來參與臨床研究的患者數據,以及作為「供體」提供的健康人的腸道細菌進行了調查。臨床研究中,部分患者呈現出顯著療效,但也有部分患者的療效欠佳。

為此,研究團隊對患者與供體的腸道細菌基因進行了解析,並詳細分析了腸道菌群組成及移植匹配度等。在療效顯著的供體腸道細菌中,確認到了存在「另枝菌(Alistipes)」及「顫螺旋菌(Oscillospira)」等菌種。

石川主任表示:「腸道細菌與多種疾病的發病及惡化存在關聯。我們致力於將腸道環境的重新框架發展為新型治療策略。」相關研究成果已發表在消化系統領域科學期刊《Journal of Crohn's and Colitis》上。

原文:《日本經濟新聞》、2025/5/20

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Journal of Crohn’s and Colitis

論文:Patient–donor similarity and donor-derived species contribute to the outcome of faecal microbiota transplantation for ulcerative colitis

DOI:10.1093/ecco-jcc/jjaf054