日本鳴門教育大學等的研究團隊發現,椿象科的部分蝽類在雌性親本於葉片上產下卵團(卵塊)後,會以環抱的姿勢使其孵化,而為了在此期間高效地抵禦外敵,卵的形狀逐漸進化為細長的形狀。研究表明,卵塊的邊緣區域遭到捕食的機率更大,因此相較於完整球體,細長形狀的卵更容易得到保護。

近年來,探究蟲卵形狀的研究備受關注,但探究其與親本產卵後照料行為關聯的研究僅侷限於鳥類。鳴門教育大學研究生院學校教育研究科的工藤慎一副教授(行為生態學、進化生態學)的研究團隊,基於卵的形狀在除鳥類外的魚類、爬行類的繁殖行為及繁殖生態中也具有重要意義這一認知,提出了「蝽類卵的形狀或許發生了與生殖相關聯的變化」假說,並展開了調查。工藤副教授特別提出了「要在維持卵的數量與大小的同時縮小卵塊面積,細長形狀的卵更具優勢」的假說,並進行了田野實際調查。

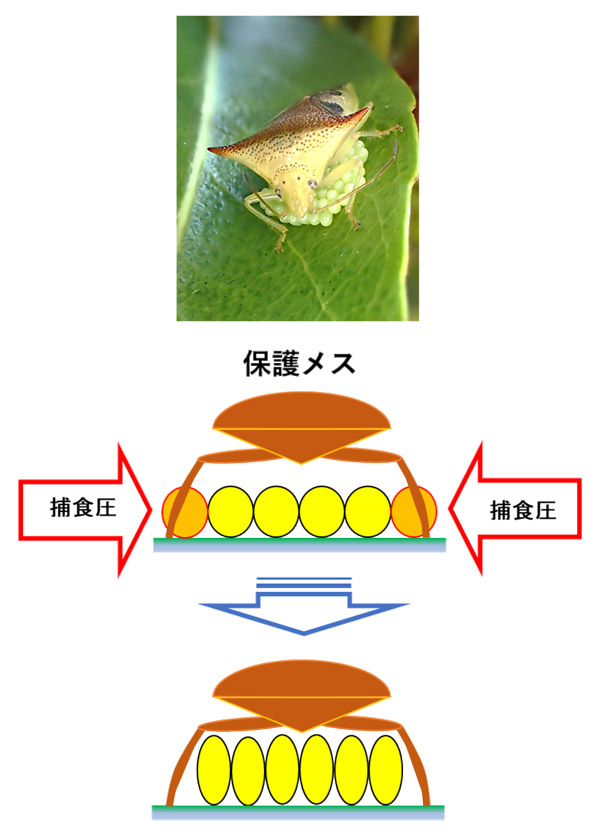

蝽類之中存在產卵後以環抱姿勢護卵以抵禦捕食者的物種。卵的形狀會朝著降低卵被捕食風險的方向演化(供圖:鳴門教育大學)。

本次調查的蝽類是大多棲息於森林,其中部分物種具有雌性親本照顧卵的罕見特性。這類卵易被螞蟻、蜘蛛等小型節肢動物覬覦。由於這些蝽類棲息在日本全國,研究團隊耗時30年搜尋了從北海道至沖繩的樣本,並持續測量了卵的縱徑與橫徑之比——長寬比。

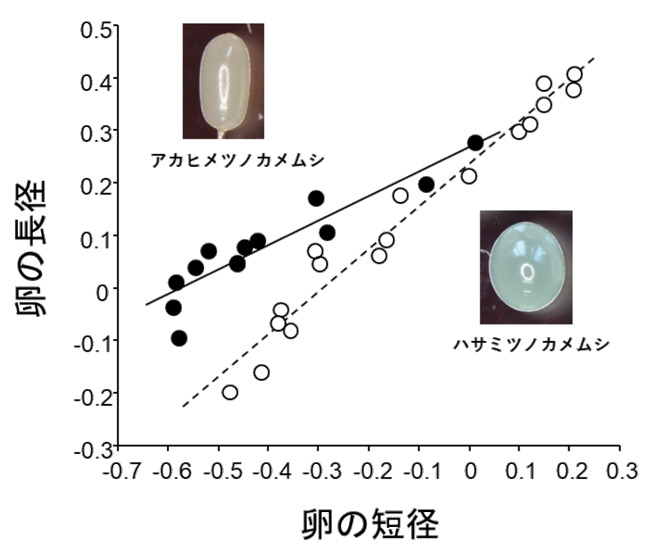

在椿象科中,與白色圓圈所示的「不護卵物種」相比,黑色圓圈所示的「護卵物種」的卵更傾向於演化為細長形狀。圖中以護卵的角盾蝽(Cantao ocellatus)與不護卵的寬鋏椿象(Acanthosoma labiduroides)的卵作為代表案例(供圖:鳴門教育大學)

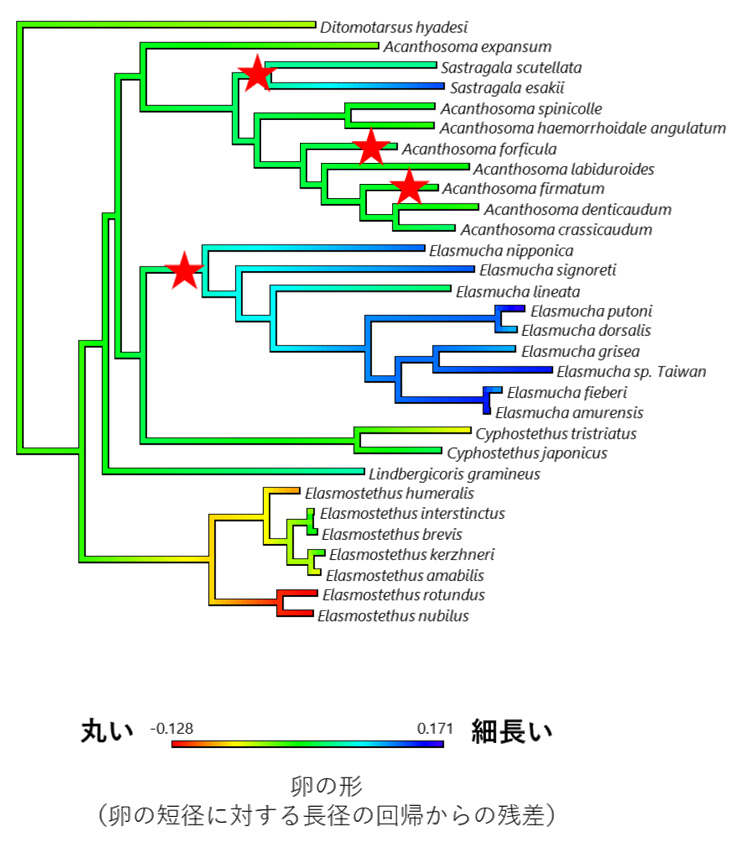

研究結果顯示,蝽類中雌性親本以環抱姿勢守護卵塊的物種,其卵相較於無此行為的物種更為細長。此外,研究團隊還利用椿象科的系統樹,揭示了「雌性親本保護行為進化發生後,卵才進化為更細長形狀」的進化過程。

椿象科中的卵形狀進化史。紅色星號表示雌性親本保護行為的產生。線條顏色越紅,代表卵越接近圓形,顏色越藍,代表卵越接近細長(供圖:鳴門教育大學)

工藤副教授的研究團隊在既往研究中已發現,椿象科中的後代保護行為是沿著與「小型卵」和「含大量的卵塊」相關聯的路徑進化的。這一結果與傳統的後代撫育進化相關學說存在顯著差異。談及未來展望,工藤副教授表示:「親本照顧卵的昆蟲屬於少數派。我們希望通過昆蟲研究,進一步揭示後代撫育行為是在何種條件下、以何種方式進化出的這一普遍規律。」

上述研究獲得了日本學術振興會科學研究費資助項目、藤原自然曆史振興財團以及臺灣的科學及技術委員會資助,並與綜合研究研究生院大學、北海道大學合作開展。相關成果已於5月27日發表在英國科學期刊《Biological Journal of the Linnean Society》的電子版上,並於同月30日由鳴門教育大學進行了對外發佈。

日文:JST Science Portal 編輯部

中文:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Biological journal of the Linnean Society

論文:Parental guarding behaviour affects the evolution of egg shapes

DOI:10.1093/biolinnean/blaf019