京都大學iPS細胞研究所(CiRA)的本池總太特命助教、池谷真教授、稻田與志子(技術職員)、戶口田淳也特定據點教授以及廣島大學醫院口腔檢查中心的加治屋幹人教授等人的研究團隊宣佈,利用人iPS細胞重現發育過程,成功製備出了頜骨類器官。將該類器官移植到小鼠體內後,出現了血管新生並形成了成熟的骨組織。同時研究還證實,利用罕見病——骨形成不全症患者來源的iPS細胞,能夠再現該病的病理狀態。上述研究成果有望推動開發出針對產生頜骨異常的病灶的治療方法。相關研究成果已發表在期刊《Nature Biomedical Engineering》的7月2日刊上。

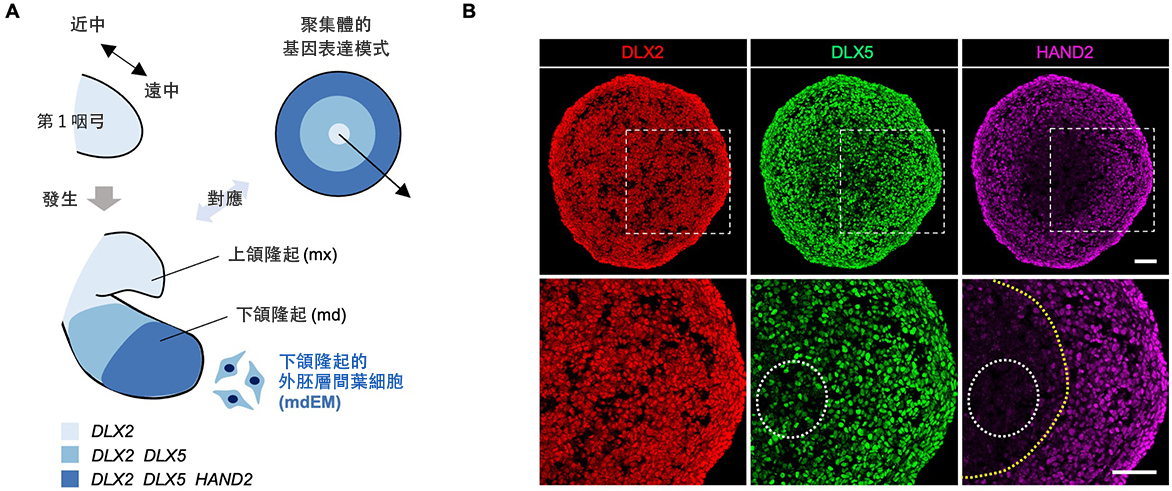

圖1 下顎隆起外胚層間葉細胞(mdEM)的誘導(供圖:京都大學)

A:第1咽弓的近中側分化為上頜隆起,遠中側分化為下顎隆起。基因表現模式因區域而異。

B:利用結果1)中製作的神經嵴細胞進一步誘導形成的聚集體的免疫染色圖像。圖為iPS細胞分化第9天的狀態。比例尺為100μm(0.1毫米)。

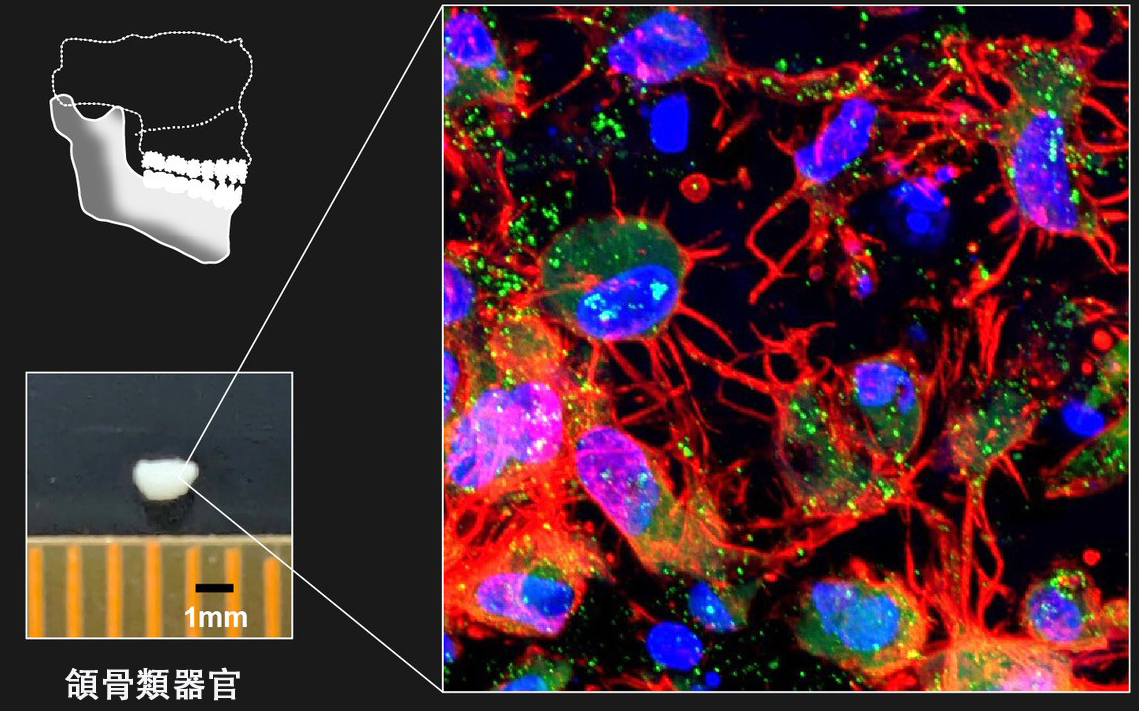

圖2 利用人類iPS細胞誘導頜骨類器官(供圖:京都大學)

A:iPS細胞分化第38天的聚集體狀態。

B:頜骨類器官的免疫染色圖像。成熟骨細胞(SOST)與肌動蛋白纖維(Phalloidin)的狀態。比例尺為100μm(0.1毫米)。

頜骨由上頜骨和下顎骨構成,當因細菌感染、過度負荷、腫瘤等原因遭到大規模破壞時,其癒合與功能的恢復就會變得極為困難,目前仍存在許多病理狀態不明的難治症狀。

全身的主要骨骼來源於中胚層系統,而頜骨來源於神經嵴細胞(NCCs),由神經嵴細胞遷移至第1咽弓後,經過向外胚層間葉(PA1-EM)的分化而形成。此外,已知主要骨骼以軟骨原基逐漸被骨組織替代的軟骨內成骨方式(內骨化)形成,而頜骨則以不經過軟骨形成而由聚集的細胞直接形成骨組織的膜內成骨方式形成。然而此前,不僅是頜骨,對於功能發揮至關重要的骨細胞三維網絡式結構的再現尚未實現,向PA1-EM的誘導方法也尚未確立。

為此,研究團隊探討了利用iPS細胞誘導具有三維結構的頜骨類器官。同時,考慮到未來的臨床應用,還期待能夠開發出一種可在不含動物源成分及血清的條件下實現誘導的方法。

已知在發育過程中,神經嵴細胞(NCCs)遷移至哪個區域是由HOX基因的表達模式決定的,遷移至第1咽弓的NCCs未表達HOX基因。此外,第1咽弓會分化為未來形成上頜的上頜隆起和形成下顎的下顎隆起兩部分,其中下顎隆起的NCCs會分化為層狀表達DLX2、DLX2與DLX5、以及DLX2與DLX5與HANDS2的外胚層間葉(mdEM)。

為此,研究團隊開發了立體培養人iPS細胞,將其誘導為未表達HOX基因的NCCs的方法。

對iPS細胞誘導第5天獲得的直徑約500微米(μm)的細胞團塊進行基因表現檢測後發現,其大部分由NCC構成,且未表達HOX基因。此外,該細胞團塊還再現了在中心部表達DLX2、周圍區域表達DLX2與DLX5,更外圍區域則呈現DLX2與DLX5與HANDS2的表達模式。

對該細胞團塊進行骨分化誘導後,在iPS細胞誘導的第38天,成功獲得了大小約1.5毫米米粒狀、富含骨相關蛋白質的下顎骨類器官。經確認,所獲得的下顎骨類器官高度鈣化,含有成骨細胞,並且再現了骨細胞的三維網絡式結構。

為驗證該下顎骨類器官的功能,研究團隊在免疫缺陷小鼠的下顎骨上製造了直徑為2毫米的缺損,然後移植了3個製備的下顎骨類器官,並與骨移植組、未移植組進行了比較。

移植4周後的顯微CT發現,移植了頜骨類器官的缺損部位,其閉合程度與骨移植組相當,組織學上也確認,缺損部位內部伴隨著血管新生實現了再生。而未移植組則一直處於缺損狀態。

最後,研究團隊驗證了能否利用頜骨類器官再現疾病。他們分別使用了重症骨形成不全症患者來源的iPS細胞,以及修復了該疾病致病基因突變後的患者來源iPS細胞,分別誘導出了頜骨類器官。

結果顯示,患者來源的頜骨類器官基質中含有大量變性膠原蛋白,再現了骨細胞網路受損的病灶。而在已修復突變的患者來源類器官中,未觀察到這些病灶。

該研究目前仍處於基礎階段,未來將進一步進行改良。

本池特命助教表示:「雖然我們製備出的頜骨類器官與普通細胞相比已相當堅硬,但其成熟度仍然較低,未來提高其成熟度也是一項亟待解決的課題。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Nature Biomedical Engineering

論文:Jawbone-like organoids generated from human pluripotent stem cells

DOI:10.1038/s41551-025-01419-3