大阪大學微生物病研究所的平岡毅大特任助教(研究當時,現為東京大學註冊研究員)與伊川正人教授等人的研究團隊宣佈,成功開發出了小鼠體外子宮系統,並實現了著床過程的再現。該系統可在體外維持生物體內的子宮著床環境,高度再現了胚胎黏著、浸潤、胚胎發育等著床過程。通過使用該系統,有望在體外研究著床過程,為提高著床率等技術的開發做出貢獻。相關成果已發表在期刊《Nature Communications》的7月1日刊上。

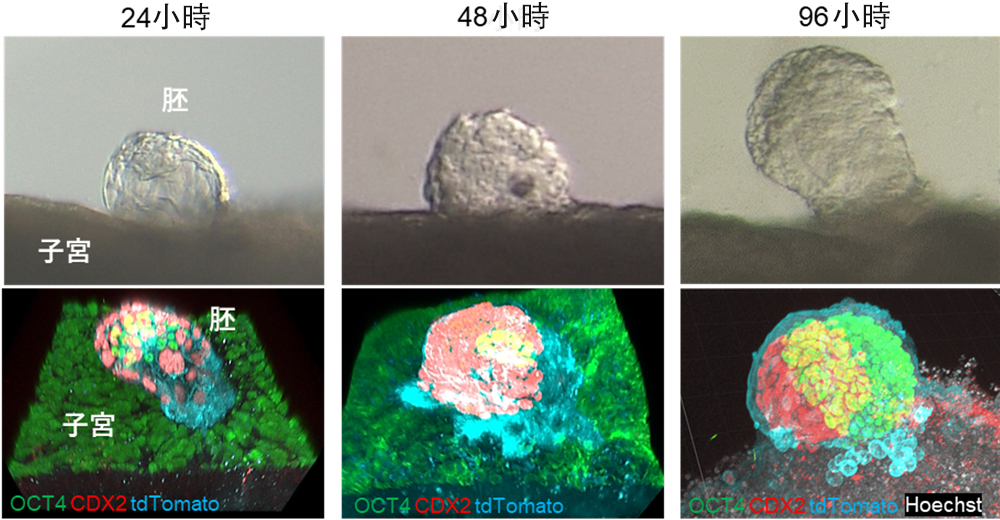

圖1.體外子宮上的著床與發育(供圖:大阪大學)

壁側滋養外胚層的黏著及此後的胚胎發育(上);在維持著床的狀態下,可觀察到上胚層樣結構與胚外外胚層樣結構的形成(下)。

在日本,人類生殖輔助醫療(ART)的需求逐年增加,約每10人中就有1人通過ART出生。其中,通過體外受精或顯微授精技術有望實現80%以上的受精成功率,但著床方面的成功率為50%以下,且隨年齡增長而下降,已成為ART成功率的瓶頸。對於反復移植優質胚胎仍無法著床的反復著床失敗,目前尚無有效的治療方法。

另一方面,著床是在子宮深部,由多個分化細胞團構成的囊胚和多種細胞類型組成的子宮內膜相輔作用而完成的複雜生命現象,即便使用實驗動物,研究本身也頗具難度。

囊胚(成熟的受精卵)首先會黏著於子宮內膜,經過名為「浸潤」的侵入子宮內膜的過程後繼續胚胎發育。此前雖有過利用模擬囊胚或子宮類器官開展的研究,但未能再現實際的著床過程。

此次,研究團隊旨在製作一種在體外再現更接近生物體內著床過程的新型實驗模型。

東京大學廣田泰教授等人的先行研究已在小鼠中發現,子宮內膜的多種因子對於著床而言是必需的。

因此,研究團隊探討了構建一種將實際子宮組織的體外培養與胚胎培養相結合的系統。

具體而言,研究團隊從小鼠中獲取了即將著床期的囊胚,確立了僅將另一隻小鼠的子宮內膜分離到薄片上的技術,將子宮內膜切成剖切狀後,與囊胚共同培養。培養採用了可供應培養液的氣液兩相培養法。同時,通過新選用具有氧氣透過性的材料PDMS(聚二甲基矽氧烷),設計了可實現氧氣供給的培養系統。

研究人員在培養皿的培養液中設置的洋菜培基上放置子宮內膜片,其上放置囊胚,上方用較厚的片狀PDMS覆蓋。由此構建了一個可將囊胚保持在子宮內膜片上,在瓊脂上培養子宮內膜片的同時,通過PDMS供給氧氣的系統。

此外,研究團隊還對培養液的組成、器件尺寸等多種條件進行了探討與優化。

結果顯示,該系統能以90%以上的概率誘導子宮內膜與囊胚的黏著。交配後24小時後囊胚出現黏著,96小時後在維持著床狀態的同時可觀察到胚胎發育。

著床後的囊胚形成了屬於胎兒成分的上胚層以及將來會發育為胎盤的胚外外胚層,並出現了髒內胚層、壁內胚層、卵黃囊腔。同時成功觀察到了胚胎細胞經分化後逐漸侵入子宮內膜細胞的情況。

為進一步確認子宮側是否成功再現了這些現象,研究人員對子宮內膜進行了單細胞RNA測序。

結果表明,在子宮內膜中也觀察到了生物體內表達的基因表現。研究人員隨後通過免疫染色證實,在子宮內膜片主記憶體在生物體內著床時可觀察到的三維結構——子宮腺管結構,並且再現了與免疫耐受相關、對著床至關重要的血細胞等因子。囊胚著床時產生的、為血管新生而出現的暫時性無血管狀態也得到了再現。

利用該系統,研究人員驗證了能否對迄今為止尚不明確的、子宮中著床因子COX-2(一種合成前列腺素的酶)控制著床過程的機制進行解析。

結果證實,與生物體相同,通過抑制子宮側的著床因子COX-2的功能,著床會受到阻礙,而通過補充該因子,著床即可恢復。此外還新發現,COX-2會通過下游信號激活胚胎滋養膜細胞的AKT分子。

目前,96小時後的發育過程無法再現,此後的發育被認為可能有系統未包含的其他因子參與。

平岡研究員表示:「今後通過在體外再現多種著床失敗的病理狀態並進行驗證,有望能夠發現著床失敗的治療方法。同時,也期待該研究能夠提高ART中的著床成功率。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Nature Communications

論文:An ex vivo uterine system captures implantation, embryogenesis, and trophoblast invasion via maternal-embryonic signaling

URL:https://www.nature.com/articles/s41467-025-60610-x