二胚動物門(統稱二胚蟲)將底棲性頭足類(章魚類、真烏賊類)的腎囊內部(尿液中)作為生活場所。由於未發現其對寄主有害,可能存在未被發現的伴侶關係。二胚蟲的身體由多細胞動物中數量最少的細胞構成,且完全不具備消化道、肌肉、神經系統等任何器官,是一種身體結構極為簡單的動物。大阪大學研究生院理學研究科的古屋秀隆教授,從棲息於北海道沿岸的栗色章魚體內發現了兩種二胚蟲新種。相關研究成果已發表在日本動物分類學會期刊《Species Diversity》上。

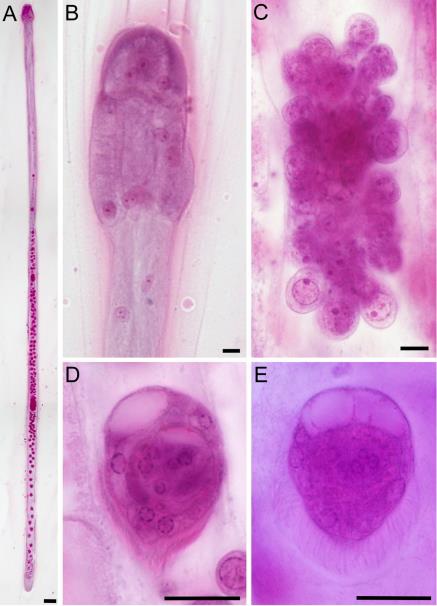

圖1常木二胚蟲的特徵(供圖:大阪大學)

A:整體形態;B:頭部;C:生殖腺;D:幼蟲側面;E:幼蟲腹面圖。染色方式為蘇木醇-伊紅染色。標尺分別表示50微米(A)、10微米(B-E)。

古屋教授發現了二胚蟲類物種的近半數,其中多數是在日本沿岸發現的。迄今已記錄的二胚蟲物種超過50種,印證了在全球範圍內的微小的寄生蟲世界裏,日本動物相也極為豐富。此次發現的兩個新種中,一個為表達古屋教授對恩師常木和日子先生的深切敬意,命名為「常木二胚蟲」,另一個則依據發現地白糠町,命名為「白糠二胚蟲」。

就二胚蟲的物種而言,在古屋教授開始研究之前,不僅不存在專門的研究學者,二胚蟲作為生物的基本特徵——從進化地位、發育、生態、物種多樣性,乃至基因組層面——幾乎均未被明確。

此次的研究有望通過深化對生物多樣性的理解,成為培養從兒童到成人各年齡段人群對「人與自然的聯結」及「生命尊嚴」關注度的契機;同時,有望通過為環境教育作出貢獻,為構建科學與社會的健康關係奠定基礎。

古屋教授表示:「在我們肉眼難以捕捉的微觀世界中,存在著結構驚人、種類多樣的生物。這些微小生命不僅支撐著自然界的平衡,有時更成為開啟醫療與環境科學未來之門的鑰匙。這項‘照亮’未知而精密的微觀世界的研究,在滿足人類知識探索欲的同時,也有望為實現可持續社會作出貢獻。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部