名古屋大學多變生物分子研究所的上川Azusa教授與該校研究生院理學研究科的山腰春奈(博士生)的研究團隊發表研究成果稱,多巴胺可自由地調節雌性果蠅聽覺細胞的敏感度。多巴胺介導的靈活聲音處理能力在動物界普遍存在,上述研究有望推動大腦處理機制的解析。相關研究成果已發表在《iScience》的7月29日刊上。

聲音是生物獲取資訊的途徑之一,生物對聲音的響應性會隨情境靈活調節。該機制旨在將有限的大腦資源高效分配給重要資訊,通過模型動物開展的研究已證實,大腦對聲音的響應性會受神經遞質多巴胺的影響而發生變化。然而,實現這一過程的神經機制此前一直不明確。

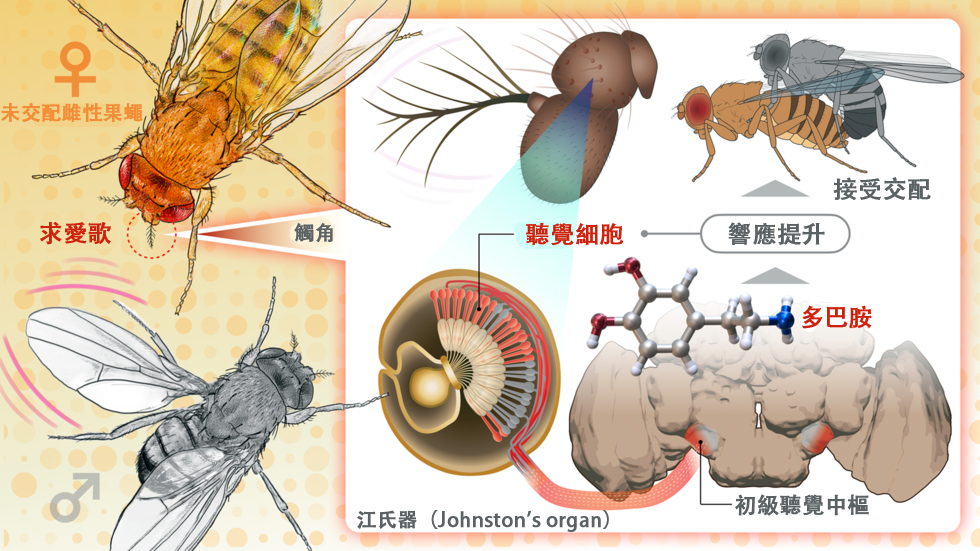

雄性黑腹果蠅通過發出特定節律的翅振聲(求愛歌)向雌性求偶,雌性則通過聽覺判斷是否接受求偶。

果蠅通過觸角的振動感知聲音,觸角主記憶體在聽覺細胞(江氏器神經元),其延伸出的軸突會將聲音資訊傳遞至大腦。

研究團隊曾於2020年發現,果蠅的江氏器神經元上存在大量接收其他神經元信號輸入的突觸後位點。這一發現表明,江氏器神經元的響應性可能在大腦中受到其他神經元的調節。

因此,此次研究團隊為探究是哪種神經遞質在發揮調節作用,首先通過單核RNA―seq全面檢測了江氏器神經元表達的基因。

結果發現,江氏器神經元會表達多巴胺受體。鑒於大腦中多巴胺水平會隨小鼠和果蠅的交配意願而發生波動,推測其可能在特定時機接收多巴胺信號。

為驗證其與交配意願的關聯性,研究團隊分別使用未交配雌性果蠅(交配意願高)與已交配雌性果蠅(交配意願低),測量了江氏器神經元對聲音的神經響應。通過讓江氏器神經元表達一種隨鈣離子濃度升高而增強螢光強度的蛋白質,將聲音響應轉化為熒燈火信號進行檢測。

結果顯示,未交配雌性果蠅在接收多巴胺信號時會增強江氏器神經元的反應,而已交配雌性果蠅即使接收多巴胺信號神經元反應也未發生變化。

研究團隊進一步驗證了響應增強的未交配雌性對實際求愛歌的響應性是否會隨之提升。以聆聽求愛歌到接受交配的時間為指標,研究人員檢測了抑制多巴胺受體表達後,雌性果蠅的響應是否會發生變化。

結果表明,抑制表達後,未交配雌性果蠅接受交配的行為明顯減少。

多巴胺信號會提高聽覺響應性,進而提升高交配意願的未交配雌性果蠅的交配響應性;而對於低交配意願的已交配雌性果蠅,即使聽覺響應性有所提高,其交配響應性也不會上升。

上川內教授表示:「未來,我們希望明確多巴胺的來源以及大腦如何感知交配意願。同時,希望闡明靈活的大腦功能控制究竟由哪些神經細胞、響應何種感覺刺激而實現。」

山腰表示:「本次研究主要聚焦於最初接收聲音信號的聽覺神經元,後續將進一步研究大腦中更高層級的神經元。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:iScience

論文:Mating status-dependent dopaminergic modulation of auditory sensory neurons in Drosophila

DOI:10.1016/j.isci.2025.113232