8月28日,早稻田大學理工學術院的梅津信二郎教授的研究團隊宣佈,通過聚焦玫瑰花瓣在保持少量水分的同時排斥多餘水分的自然特性(玫瑰花瓣效應),在離子選擇膜上再現了具有玫瑰花瓣效應的細結構,開發出了「保持水分的同時對皮膚友好」的非接觸式汗液傳感器。

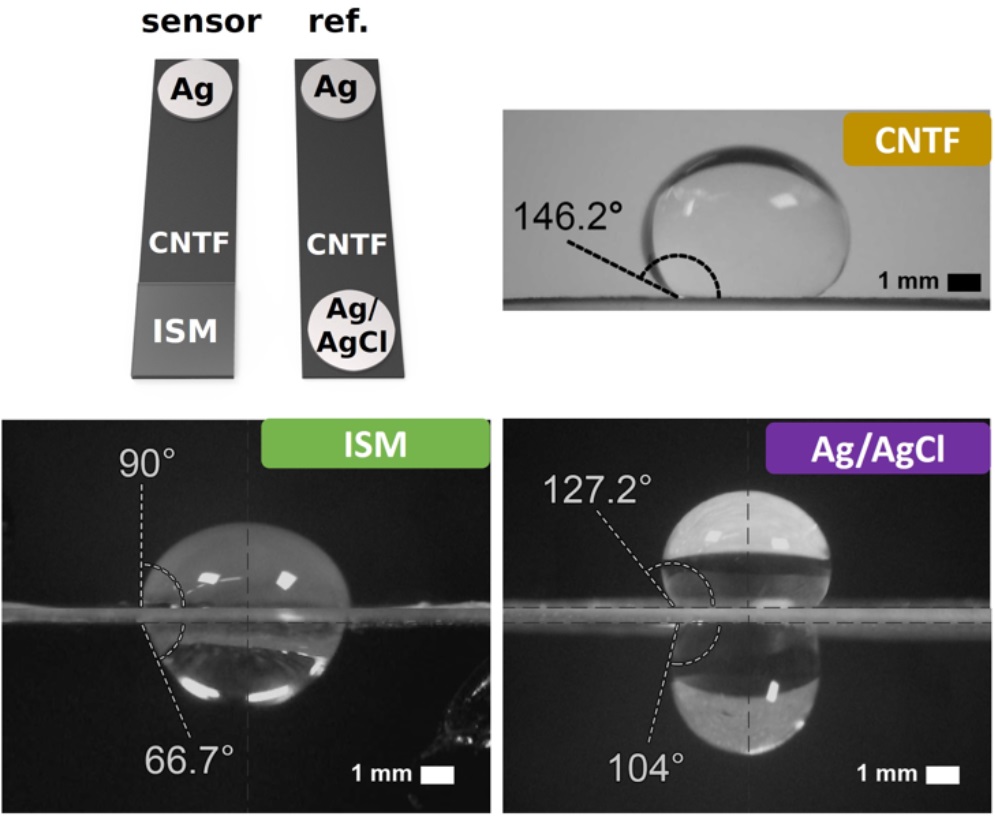

圖1:離子選擇膜(ISM)電化學感測器和參比電極構建在奈米碳管森林(CNTF)海綿上。通過水滴接觸角測量可觀察到其與水的相輔作用差異:CNTF表現出超疏水性,Ag/AgCl對電極呈現中等粘附性,ISM則顯示出較低粘附性。(供圖:早稻田大學)

汗液中的鈉濃度作為脫水及肌肉功能下降的指標一直備受關注。然而,汗液傳感器所使用的傳統離子選擇膜由於呈現出與水親和性較差的疏水性,無法充分保持汗液,需要緊密粘貼在皮膚上使用。

因此,傳感器以往需藉助粘合劑貼在皮膚上,但已有研究指出,依賴粘合劑的長時間佩戴可能引發皮膚炎及衛生方面的問題。

針對這類問題,本次研究將薔薇鏽紅薔薇(Rosa rubiginosa)花瓣表面的褶皺與突起結構,經由PDMS(聚二甲基矽氧烷)模具精確轉印到了聚氯乙烯(PVC)系離子選擇膜(ISM)上。

這款仿生ISM具備以下特徵:

◇接觸角大幅降低與汗液附著性增強:未經處理ISM的接觸角為90度,而引入花瓣狀褶皺的仿生膜(生物模擬膜)接觸角降低至76.8度,並成功觀察到無論朝上或朝下放置,均能穩定保持汗滴。邊緣附著力的增強,使之能夠形成不依賴重力方向的穩定液膜。

◇保水量的提升與自清潔機制:在静置試驗中,仿生ISM(傳感器A與B)的最大保水量增加至未處理膜的約3倍。此外,在動態試驗中即使施加15毫克的負載,仍能持續保持水滴達4次循環以上,並表現出超過閾值時一次性排出並重置通道的「自清潔」行為。

◇表面積增加16%~22%使Na+靈敏度提高1.1~1.2倍:根據SEM影像分析,通過引入褶皺與突起結構,膜的實際有效表面積理論值在傳感器A上擴大了16%,在傳感器B上擴大了22%。A模擬了花瓣外側表面,粘附性較高,B模擬了花瓣內側表面,具備優異的自潔作用。

這種疏密分佈的3D結構使運用NaCl溶液進行的開路電位(OCP)測量靈敏度提高了約1.1~1.2倍,性能直逼Nikolskii–Eisenman公式理論值的76%~82%。

◇在2毫米非接觸間隙下實現1秒內的穩定測量:在3D列印流路中設置0.5~2毫米空隙並循環NaCl溶液,結果顯示即使是最寬的2毫米間隙,回應時間仍在1秒以下,且電位波形漂移通過自清潔機制被控制在最小限度。

◇採用CNT海綿電極的可穿戴實證:將ISM與Ag/AgCl參比電極整合在CNT海綿上,作為手腕佩戴式設備進行20分鐘(時速8公里)的帶心臟負荷跑步機試驗。結果顯示,即使在氣泡混入或汗液流量降低時,信號仍維持在閾值範圍內,FFT分析中未檢出與運動頻率一致的噪音,運行期間的漂移程度與靜態條件相當。

由於粘附性得到增強,感測電極與參比電極可以藉助表面張力的力量吸附汗液。這使得在使用中能夠設置可調節間隙,從而提升佩戴舒適度並促進汗液循環。

以上結果表明,該仿生ISM作為兼顧「減輕長時間佩戴時的皮膚負擔」與「高精度測量」的新型可穿戴傳感器技術,具有重大意義。

針對此次開發的仿生非接觸式汗液傳感器,研究團隊預計其可應用於脫水及中暑的早期預測、人工肢等領域,並期待其能活用於醫療、體育及工業領域中的即時水分狀態監測等場景。

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Cyborg and Bionic Systems

論文:Bio-Inspired Microtexturing for Enhanced Sweat Adhesion in Ion-Selective Membranes

DOI:10.34133/cbsystems.0337