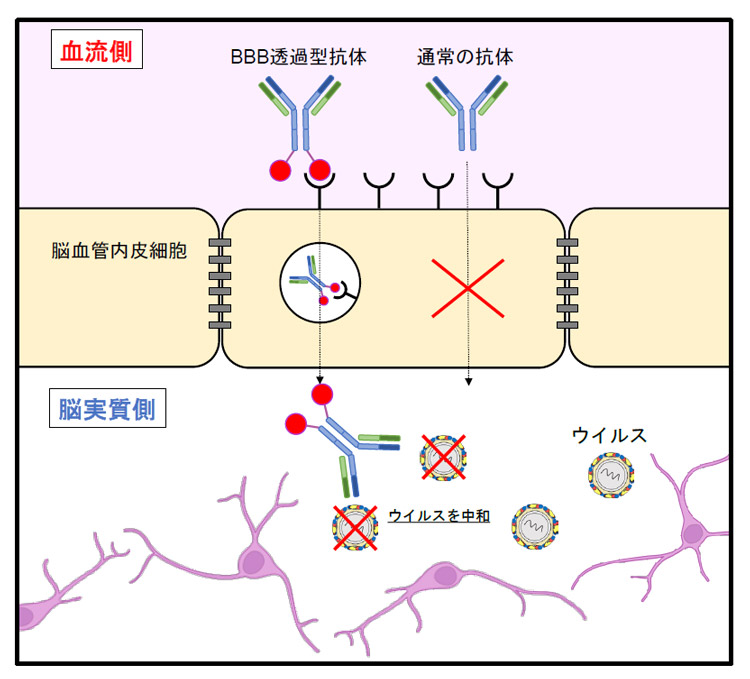

日本長崎大學等組成的研究團隊,成功研發出針對主要由蜱蟲傳播的「蜱傳腦炎」病毒的抗體,這種腦炎在北海道等地已有病例報告。大腦擁有類似過濾器、可防止有害物質侵入的「血腦障壁(BBB)」結構,但這也導致藥物難以通過,成為治療的一大課題。此次研發的抗體通過融合肽,能夠突破血腦障壁,進而清除腦內病毒。該成果有望應用於蜱傳腦炎治療藥物等的開發。

血腦障壁穿透型抗體突破血腦障壁進入大腦攻擊病毒的模式圖(供圖:長崎大學)

長崎大學高度感染症研究中心的好井健太朗教授(病毒學領域)等人在北海道大學任職期間,便啟動了旨在為缺乏有效療法的蜱傳腦炎建立治療方法的相關研究。蜱傳腦炎病毒進入人體後會侵入大腦,進而引發腦炎。目前該病僅能對症治療,而由於大腦無法再生,即便患者存活,也可能留下癱瘓等嚴重後遺症。

大腦中的血腦障壁存在於腦與血液之間,僅允許葡萄糖、胰島素等大腦必需物質,以及日本腦炎病毒等部分病毒通過。然而,它卻具有阻擋治療藥物通過的特性,此前一直難以找到將藥物有效遞送至腦內的方法。

好井教授等人的研究團隊,受「存在可穿透血腦障壁的分子」現象啟發,決定利用抗體及其接受者開展研究。研究人員考慮到普通抗體無法穿透細胞,或許可以應用具有穿透血腦障壁特性的氨基酸鏈肽,最終成功研發出將IgG抗體與肽結合的新型抗體。選擇IgG抗體是因為該抗體在感染後會逐漸增多,據此推斷其有望成為適用於感染急性期的藥物。

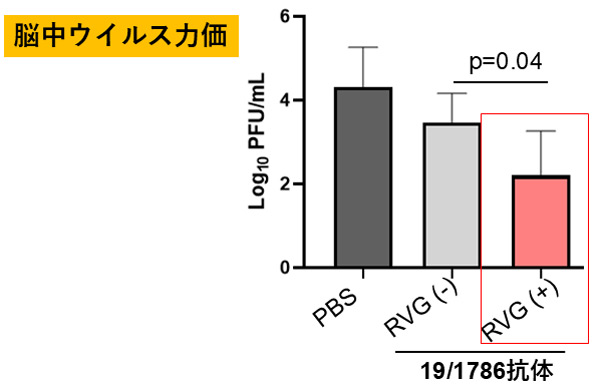

對感染蜱傳腦炎病毒的小鼠進行抗體注射後,與未採取任何措施的對照組相比,病毒量顯著減少(供圖:好井健太朗教授)

研究團隊歷時五年將研發出的「血腦障壁穿透型抗體」用於小鼠實驗,追蹤抗體後確認,該抗體能夠遞送至腦內。進一步觀察感染蜱傳腦炎病毒的小鼠的病毒量發現,與對照組相比,注射抗體組的病毒量顯著降低,證實了該抗體的有效性。

好井教授談及未來展望時表示:「希望嘗試結合更多種類的抗體。」「成功證明該抗體能夠減少病毒量是一項突破性進展。但要預防蜱傳腦炎,仍需在野外活動時做好防護,比如通過衣物遮蓋皮膚避免被蜱蟲叮咬。」

本研究得到了日本學術振興會科學研究費助成事業、國立研究開發法人日本醫療研究開發機構(AMED)的資助,相關成果已於7月7日發表在美國微生物學會期刊《mSphere》的電子版上。

日文:JST Science Portal 編輯部

中文:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:mSphere

論文:Development of blood-brain barrier-penetrating antibodies for neutralizing tickborne encephalitis virus in the brain

DOI:doi.org/10.1128/msphere.00184-25