在植物細胞內部,為了維持生命,會同時發生許多事件,涉及各種基因和物質。因此,要明確某一事件中到底是哪種基因或物質在起作用、又是如何起作用的,並非易事。日本東北大學研究生院生命科學研究科的植田美那子教授,與日本秋田縣立大學系統科學技術學部的津川曉助教等人組成跨領域研究團隊,通過聚焦植物細胞「形態」變化的降維處理,並結合力學模型與數值模擬技術,致力於破解複雜生命系統之謎。

以擬南芥為研究對象

聚焦最簡單的受精卵階段

目前,解析各種生物基因序列的研究正在快速推進。然而,即使像目錄一樣掌握所有基因資訊,要理解在構建複雜生命系統時哪些基因在何時通過改變何種物質發揮作用,仍存在許多未知。構成植物的根、莖、葉等器官形成時,各種基因與物質究竟扮演著什麼樣的角色?這正是日本東北大學的植田美那子教授所研究的主題——植物發育機制。

為了簡化生命系統中同時發生的複雜現象,植田教授首先隻關注植物細胞「形態」的變化,構建了「降維」的力學模型。她將實際觀測數據與力學模型的模擬結果進行對照,基於以整體視角理解生命系統的方法,嘗試揭示植物發育的奧秘。

目前,植田教授研究的對象是擬南芥的受精卵。擬南芥是一種基因組已全部解讀完成的模式植物,廣泛用於各個領域的研究。「當細胞分裂發展到一定階段後,各種基因的作用相互交織,難以單獨研究某個特定事件。因此,我們選擇聚焦於從一個細胞分裂為兩個細胞的最簡單階段——受精卵。」

高精度觀測與力學建模

揭示細胞「形態」變化的奧秘

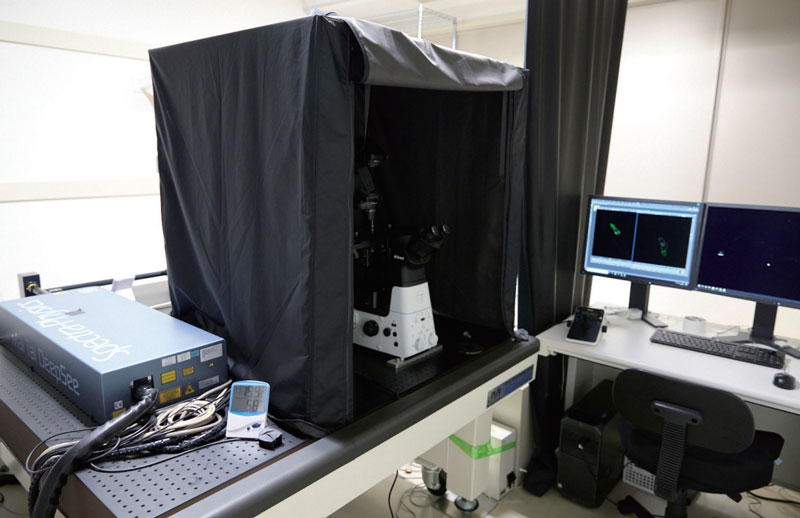

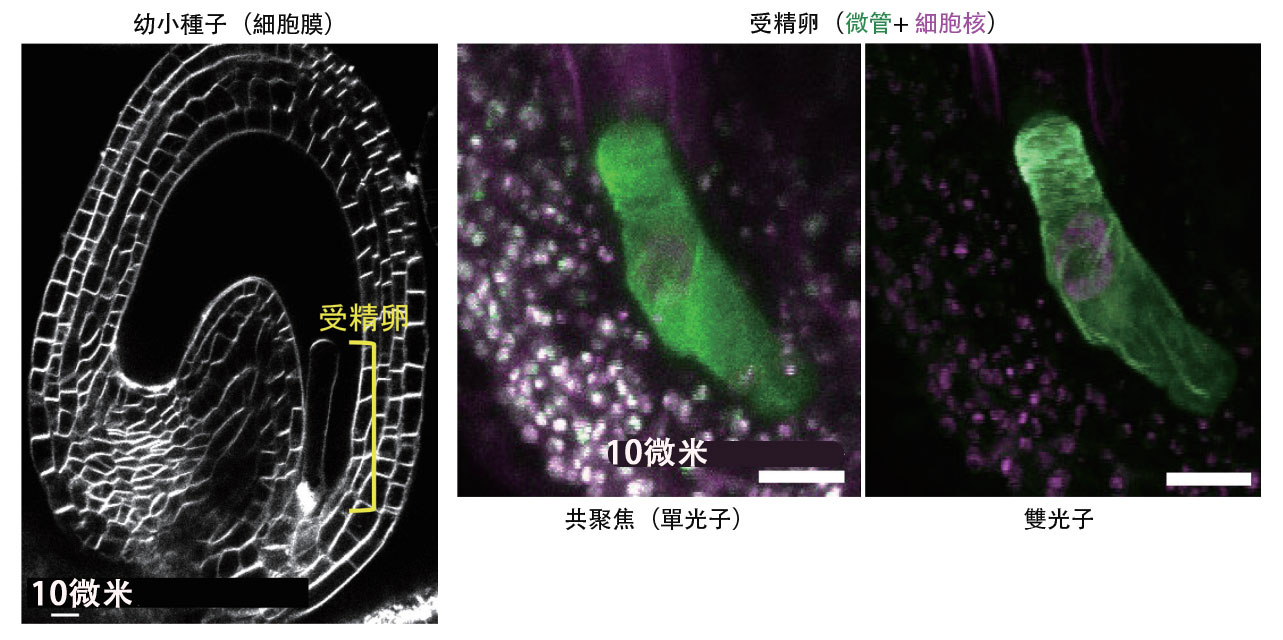

在觀測受精卵細胞時,採用了能在細胞存活狀態下進行觀測的「活體成像」技術。植田教授使用具有優異穿透性的雙光子激發顯微鏡進行活體成像,確立了高精度觀測受精和胚胎發育等深水層組織變化的技術。目前,即使放眼全球,也只有植田教授的研究室能夠熟練運用這一方法。她的研究室內配備了兩台雙光子激發顯微鏡,可進行長時間的觀測(圖1)。

圖1 雙光子激發顯微鏡使用近紅外光雷射,具有極高的透過性,可高精度觀察到活體細胞深處。

然而,僅通過活體成像技術觀測細胞變化,還不足以揭示基因與物質的具體作用機制。因此,植田教授與秋田縣立大學助教津川曉展開合作——他專攻將植物機制轉化為力學模型進行模擬的「植物力學」領域,同時精通影像分析技術。他們通過解析活體成像獲得的高精度圖像數據,構建力學模型模擬體系,穩步推進研究工作。

目前在日本科學技術振興機構(JST)的CREST項目中,植田教授作為項目負責人,與津川老師以及專攻生物圖像解析的熊本大學研究生院先進科學研究部檜垣匠教授、理論生物學專家——廣島大學研究生院統合生命科學研究科的藤本仰一教授等人組成團隊。津川老師介紹說:「由於大家的研究背景各不相同,我們最初是從互相學習專業術語開始的。現在我們仍會每月舉行會議,不斷討論。」

解析「內外」形成機制

不斷調整激光強度的試錯過程

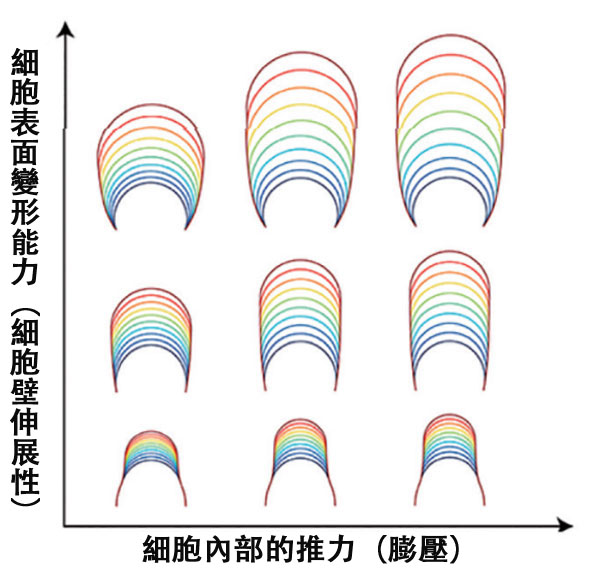

項目啟動約三年後,植田教授的團隊已取得了許多研究成果。2023年,他們成功精細捕捉到植物受精卵在延伸並進行第一次細胞分裂的過程中,形狀與速度的動態變化。結果發現,與一般植物細胞不同,受精卵會以 「頂端生長」這種特殊的方式變得細長。次年,研究團隊進一步構建出能夠再現這一生長過程的力學模型,指出只需考慮細胞內部的膨壓和細胞表面的柔軟性這兩種力學因素,就能解釋受精卵的延伸過程(圖2)。

圖2 再現受精卵形態變化的力學模型。僅通過細胞內壓力與表面柔軟性的組合,即可再現多種變形模式。

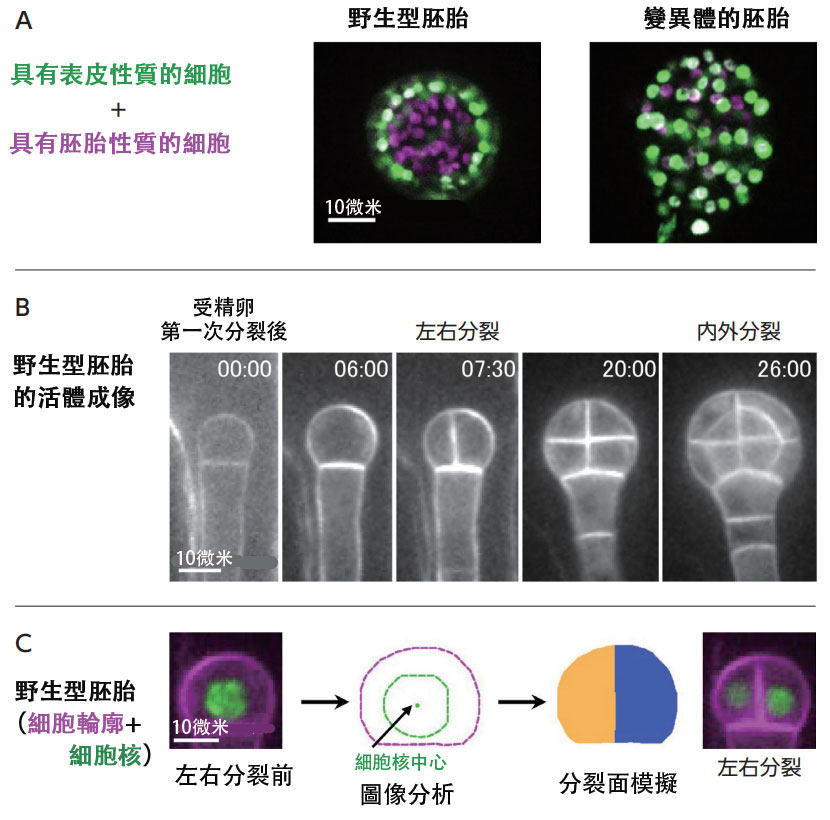

此外,團隊還發現,植物胚胎發育過程中如果最外層起作用的基因發生突變,則會形成內外組織特性混雜的胚胎。(圖3-A)。通過活體成像,他們成功觀察到從受精卵第一次分裂到形成內外軸的胚胎發育過程(圖3-B)。更進一步,他們藉助力學模型模擬,確定了細胞分裂方向由第一次分裂後的細胞形態及核的位置決定的數學規律(圖3-C)。由此揭示了植物最初如何形成「內外」結構的機制。

圖3 A:利用螢光標記顯示表皮相關基因(綠色)與胚整體基因(粉紅色)的擬南芥胚胎。

B:野生型胚胎發育的活體成像圖像(右上數字為時間,單位為分)。

C:基於胚細胞形狀與細胞核位置進行模擬推測出的分裂方向,與實際分裂面一致。

在取得這些多樣化成果的過程中,經歷了諸多艱辛與創新。由於受精卵深藏於種子內部,最初幾乎無法詳細觀察。經過反復試驗,研究團隊最終開發出一種結合「僅使受精卵發光的植物」與「能透視組織深水層的雙光子激發顯微鏡」的技術,從而能夠清晰地觀察到活體受精卵的內部結構(圖4)。此外,植田教授回憶,當時還必須反復調整作為顯微鏡光源的近紅外光雷射的輸出功率,因為光線過強會損傷細胞。

圖4 將薄皮的幼小種子直接浸入液體培養基中,可從外部清晰觀察受精卵內部。右圖為雙光子激發顯微鏡圖像。

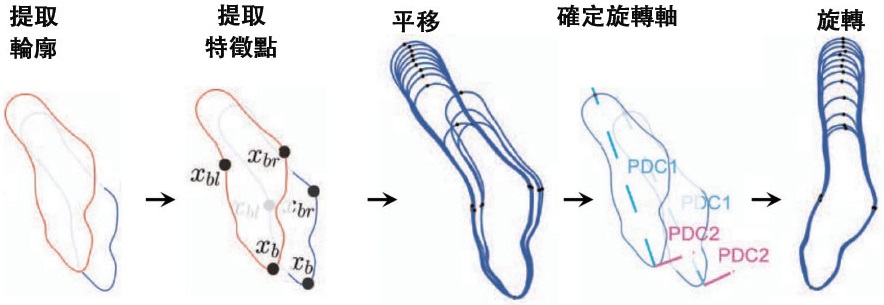

此外,活體成像也面臨挑戰:拍攝過程中受精卵的輕微移動會導致圖像抖動,影響數據的精確定量。由於含有受精卵的種子置於液體培養基中且處於生長狀態,難免發生細微移動。對此,津川助教採用從圖像中提取細胞輪廓與特徵點,通過平移與繞細胞軸旋轉的方式進行配準的方法,成功實現了細胞輪廓的固定(圖5)。解決位置偏差的問題後,連肉眼難以分辨的微小生長也能被精確測量,使數據的高精度量化成為可能。

圖5 通過提取細胞輪廓與特徵點後進行平移對齊,再確定細胞軸並旋轉,從而固定細胞輪廓,獲取細胞生長的精密定量化數據。

在品種改良與環境科學方面具有潛力

正在探索更進一步的跨領域融合

近期的研究成果之一,是對「微管」這一與細胞形態變化相關的物質的研究。擬南芥的受精卵在生長過程中,細胞尖端附近會形成一個環狀的「微管帶」,隨著細胞的生長,這個微管帶會向細胞尖端移動。儘管通過活體成像已經觀察到這一現象,但微管帶為何會向尖端移動,其機制尚不清楚。

因此,植田教授團隊通過分析活體成像圖像,對微管帶的寬度和移動速度進行了定量化處理。再將這些數據與力學模型的模擬結果進行比對,最終揭示了微管帶移動的機制。雖然顯微鏡對細胞內現象的觀察非常有效,但對於比細胞更小的奈米級的微管,其精確觀察仍存在侷限性。本研究顯示,將觀測數據引入模擬,可以有效橋接細胞尺度的行為與分子尺度的行為,實現跨尺度分析。

迄今為止的研究成果,也可應用於品種改良和環境科學。例如,將「抗病能力強的品種」與「口感好的品種」進行雜交時,會發生胚胎死亡、生長不良等狀況。如果能查明受精卵內部發生了什麼,就能提高雜交成功率。此外,利用力學模型對細胞群體運動進行模擬,也有望應用於通過控制微小纖維製造的纖維補強材料和複材等領域。說起這些可能性,津川老師眼中閃爍著興奮的光芒。

對於目前取得的成果,植田教授評價說終於看到了整體框架。「今後不僅希望推進降維研究,還希望開展高維研究。此外,我們計畫與機械工程領域的專家合作,用精密器械直接接觸細胞觀察其變化;或者與化學領域的研究者合作,嘗試使用不同於以往的螢光染料,進一步推動跨領域融合。」(TEXT:肥後紀子、PHOTO:渡會春加)

原文:JSTnews 2025年11月號

翻譯:JST客觀日本編輯部