筆者陳小牧(中) 在東京大學本鄉校區與張春傑(右)、田思儉(左)交流

【人物介紹】

陳小牧:本次對談主持人,日本留學問題專家。留日教育學碩士,日本政府(文部科學省)國費獎學金獲得者,主要著書《日本留學之味》(日本名校50學子訪談錄)。

張春傑:地球探測資訊科技專業,本碩博畢業於中國高校,2022-2023年為東京大學聯合培養博士,2025年起作為日本學術振興會JSPS特別研究員,在東京大學地震研究所從事人工智慧在地球科學中的應用研究。

田思儉:土木工程專業,湖南大學和紐西蘭奧克蘭大學建築學碩士,現於東京大學社會基盤攻讀博士學位,研究方向為城市資訊系統與人流模擬。

春夏之交,筆者(陳小牧)再次踏入東京大學(以下簡稱東大)本鄉校區,這裡不僅承載著厚重的歷史與建築之美,還有筆者鐘愛的東大生協本鄉書籍部。當然,此次之行的重點並非漫步校園,而是與兩位在東大求學和工作的女性,共同探討當下東大的熱門話題。在資訊化、遠程交流盛行的當下,面對面交流顯得尤為難得。

過去30年,日本大學為縮小與歐美名校的差距,進行了諸多改革。然而,作為日本頂尖學府,東大在劇烈變化中也出現了不少引人關注的「異變」。此次對談,通過中國學者和留學生感受到的變化,涉及東大本科女性錄取率長期低迷、中國留學生數量激增引發日本輿論討論等內容。在大約四小時的交流中,碰撞出了許多意想不到的火花,成為筆者此行的最大收穫。

東京大學的標誌性地標「赤門」

性別困局:東大女生低錄取率背後的多重成因

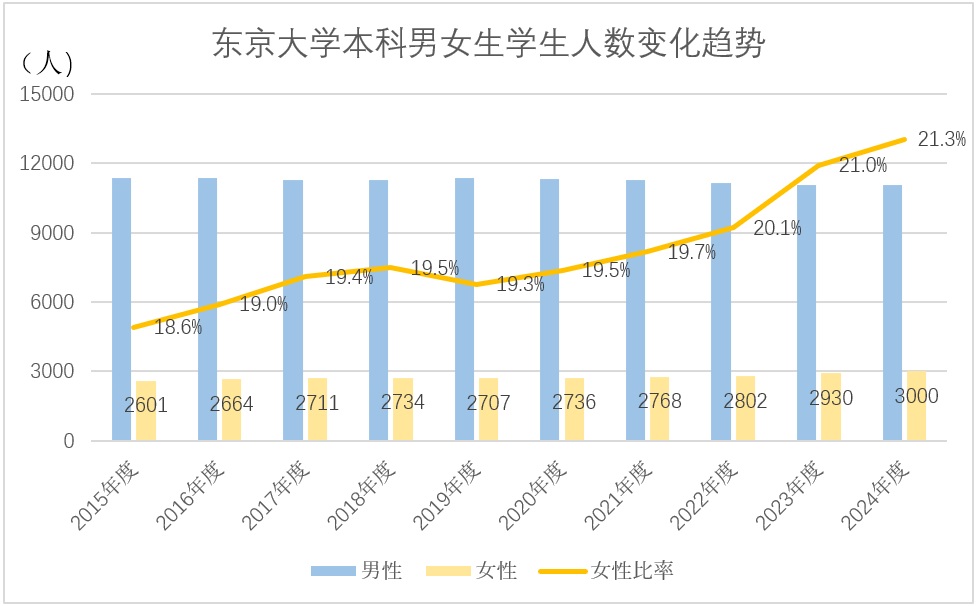

陳小牧:2025年春季東京大學本科一般入學考試中,報考者中女生佔比達23.3%,女生合格率升至20%(596人),創下了東大的歷史峰值。然而,回溯近二十年數據,東大本科女生錄取比例始終在20%區間徘徊。這一結構性困境已成為日本社會年復一年的熱議焦點。東京大學綜合文化研究科矢口祐人教授在其著作《為什麼東大淨是些男生》(なぜ東大は男だらけなのか)中,通過歷史溯源揭示了東大與生俱來的「男生基因」。相比之下,中國頂尖學府北京大學女生佔比約50%,清華大學也超過30%。儘管兩國最新統計已刷新數值,但中國高校的性別構成很少引發社會輿論波痕,反觀日本社會,性別差異已成為每年必議的熱門話題。

田思儉:中國的高考是統一考試,男女平等參與,按分數填報志願,不像日本採取多種方式、個別篩選。所以在中國,性別比例並不敏感。而在日本,各大學在性別選擇上有更大的自由度,所以女性大學生的入學比例被視作性別平等和社會多樣性的重要一環。

陳小牧:數字革命加速了社會變革,大學必須培養「問題發現型」人才,因此需要從招生環節做出改革。日本的大學錄取正在從單一筆試向「綜合選拔」「推薦型選拔」過渡,目的是確保多樣性,包括地域、性別和背景。

張春傑:確實,在中國,理工科女生的比例越來越高,很多時候男生反而處於劣勢。而日本則高度敏感化性別問題,每年廣泛討論。日本對女性的社會期待,與中國截然不同,這直接影響了日本女生是否願意挑戰東大這樣的高等學府。

根據東京大學公開的數據製作

田思儉:我認為,問題之一在於意願。女性的智力不遜色於男生,但她們是否有足夠的意願和動力去迎接挑戰?高等教育的競爭不僅是智力的比拼,更是毅力、目標感和抗壓能力的考驗。日本社會缺少成功女性榜樣,讓很多女生難以建立挑戰東大的信念。榜樣的力量非常重要,日本需要更多成功女性的出現來激勵下一代。

張春傑:這背後其實是日本文化的問題。雖然經濟發達,但女性社會地位偏低。在影視劇中,女性被期待成為賢妻良母,學校也鼓勵女生學習插花、茶道、料理,而不是挑戰學術或職業。這些文化觀念從根本上影響了她們的選擇,導致報考人數少,錄取率自然也低。

陳小牧:近年有些變化。不久前,一位東大畢業的男生跟我聊起,他說現在日本物價飛漲,僅靠男性收入養家已不現實。

張春傑:是的,如今越來越多日本女性走入職場,一定程度上提升了女性的地位。現在經常可以看到女性從事過去只有男性從事的工作,不再侷限於「女性該做的事」。

陳小牧:就東大的本科推薦入試而言,報名時男女生比例接近,但錄取的80%為男性。這說明東大的選拔偏向男性,對女性不夠友好。東大副校長林香裏教授也承認,東大外國人入試仍以筆試為主,不符合全球化潮流,需要改革。今後中國學生報考東大,特別是本科時,需要注意提升綜合實力。

田思儉:從我個人經驗看,國中階段女性普遍成績優秀,但到了高中,男生成績顯著提升。青春期後,女性更容易陷入對社會和人生意義的思考中,而男生因晚熟,反而專注於學業。

張春傑:我高中時比國中更努力、目標更明確,但成績反而下降,這可能與智力發展的瓶頸期有關。有些人早熟,有些人十八歲後才迎來飛躍。這種個體差異影響考試結果。還有不能忽視的是日本對女性形相的高要求,感覺有種容貌焦慮。無論藥妝店、街頭、辦公室,女性補妝成了常態。我經常看到我們這邊的女老師每天中午在廁所補妝,這種壓力和文化導向讓女性投入大量精力在形相管理上,而非學術。雖然愛美一定影響學業,但過度關注會稀釋學術投入。

田思儉:而且,日本是「平均主義」社會,抱負再大,回報差距也不大。很多女性因此選擇收入穩定、門檻低的職業,比如美容、美髮、美甲,而不是學術競爭。

張春傑:能夠進行多元選擇也體現了社會開放,但也分散了女性對頂尖高等教育的關注。日本不像中國,有明顯的體制內外、職業階層劃分,這也削弱了女性通過高等教育改變命運的動力。

陳小牧:為提高理工科女性比例,日本一些大學設立了「女生入試」特別通道。這一制度引發了討論,有人視為進步,也有人擔心公平性受損,甚至導致新的性別歧視。

東大生協本鄉書籍部一瞥

張春傑:我個人覺得這是社會進步的體現,但毫無疑問,這也會觸碰到一些人的利益。比如,制度如何落實,能否真正為女性爭取到權益,而不是被人鑽制度空子,這涉及公平性的問題。

陳小牧:東大男女比例失衡,不只是應試制度的問題,更是文化、社會結構和性別角色認知的集中體現。

東大中國留學生激增:國際化背後的機遇與挑戰

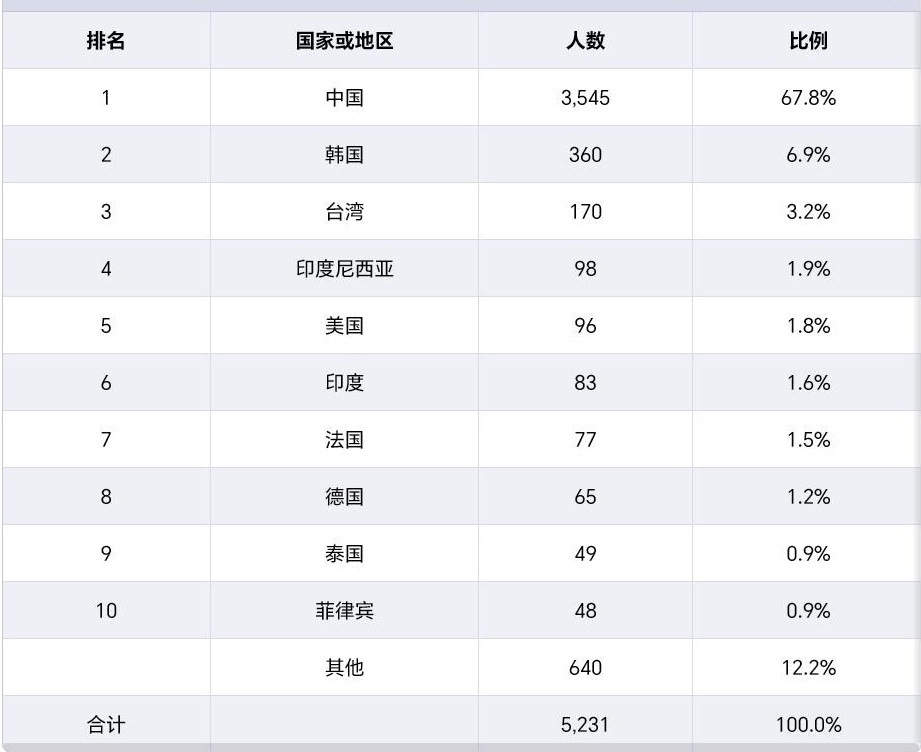

陳小牧:近年來,日本媒體常用「東大異變」來形容東京大學的變化,尤其是中國留學生數量的激增。數據顯示,東大中國留學生人數從2008年的727人增長到2024年的3545人,增長了四倍以上。現在,越來越多中國本科畢業生申請日本大學院(研究生院),畢竟東大本科對外國人開放的名額極少,許多專業的錄取名額甚至只有個位數,而大學院則更開放,現在大學院中五個學生中就有一個是中國人,這一現象在日本引發了大量討論。

東京大學外國留學生人數(截至2024年11月)

來源:東京大學統計數據

張春傑:沒錯,這背後的原因其實不是日本有多特別,而是中國高等教育太「卷」了。中國國內研究生入學競爭激烈,很多人自然會尋找一個相對寬鬆的路徑。經濟上,日本留學比歐美便宜,綜合比較下來成了較好的選擇。作為日本的頂尖學府,東京大學自然成了留學首選。很多人其實就是奔著「鍍金」來的,目標是獲取一份「海外經歷」。

陳小牧:但對此,日本輿論對中國留學生激增表現出複雜情緒。一方面,中國留學生人數多、競爭力強;另一方面,也有人呼籲增加來自其他國家的留學生比例,比如印度和東協。

張春傑:是的,最近東大乃至整個日本都在推行吸引印度留學生的計劃。今年我們研究室新來的兩位研究員就是印度人,並且是接受資助來的。

陳小牧:日本大學的國際化一直推進得不順利。東大希望打破日語壁壘,目前接收的外國留學生主要來自漢字圈國家,課程以日語授課為主。根據JASSO的統計數據,中國在日本高等教育機構的留學生人數超過12萬人,而印度只有1600多人。日本其實很想引入更多元化的留學生群體,但由於歐美國家高等教育資源豐富,所以非漢字圈國家的學生對日本興趣本就有限。

張春傑:還有一個現實原因,就是日本科研崗位薪資偏低,靠熱情「發電」不太現實。要吸引國際人才,必須提高薪資水平或資助比例。

張春傑在東京大學工作中

陳小牧:東大有一個「優秀博士課程」助成金項目(次世代研究者挑戰研究項目SPRING),最高資助額每年290萬日元,獲得該資助的中國留學生佔了三成。這也引發了日本社會一些爭議。一方面倡導國際化,另一方面又覺得中國留學生拿走了太多資源,應該更重視日本本國學生。日本有議員甚至主張模仿歐美,對外國留學生收取更高的學費,比如美國公立大學對外國學生收約2.9倍學費,加拿大收取約5.5的學費。你們覺得這種「雙軌製」在東大可行嗎?

張春傑:我覺得不可行。過去30年,日本大學國際化排名並沒有顯著進步,包括東大在內。如果在缺乏優質生源的前提下削減中國優秀的留學生,那東大的地位就只會下滑。學費過高會讓優秀學生望而卻步,更嚴重的是可能影響學校口碑,出現「水碩」印象,最終流失優質生源,形成惡性循環。

田思儉:沒錯。如果門檻只是經濟門檻,反而會吸引那些有錢但未必優秀的人,生源質量下降,從長遠看,這對東大的國際地位是致命打擊。但另一方面,我們也要承認,現在校園裏中國學生確實很多,有時走進食堂,聽到的都是中文,有人打趣說「感覺像沒出國」。

陳小牧:這裡就不得不提到日本留學的吸引力。與歐美等主要留學目的地相比,日本有地緣優勢、學費低、性價比高。以東京大學為代表的國立大學,以及慶應、早稻田等私立大學,是日本高等教育的頂尖代表。隨著地緣政治和全球格局的變化,中國國內又掀起了新一輪日本留學熱。你們覺得日本留學現在還有哪些魅力?

張春傑:我先說。首先是現實問題:現在美國太難去了,歐洲資金不足、經濟疲軟,新加坡太小、太功利,生活環境也沒日本舒適。一圈篩下來,日本成了更有吸引力的選擇。第二,日本留學,尤其是東京大學,仍有很強的品牌影響力和口碑,回國後的認可度高,很多人眼裏東大仍是頂尖學府。第三,中國國內科研環境「卷」得厲害,而日本的科研環境更自由,沒有打卡製,也沒人天天盯著你發論文。你能自主決定課題,有更大的探索空間,這對創新很重要。

我特別認同「自由」這一點。日本的學術氛圍寬鬆,鼓勵獨立研究,不以短期成果為唯一評判標準。對於想真正沉下心來做事的人,這裡是個很好的環境。還有一點不能忽視,就是生活品質。日本氣候宜人,城市乾淨,交通便利。人際關係相對疏離,減少了社交壓力。對我這種人來說,這種疏離感反而是一種生活加分項。

田思儉:我現在已經讀了一年多博士了。對我來說,最大的魅力還是研究本身的吸引力。我的兩位指導教授都非常熱愛科研,也鼓勵創新。即使一開始的想法聽起來很大膽、實施難度很高,他們也會給予很大的支持和幫助。這讓我在研究中獲得了強烈的成就感。此外,日本培養興趣愛好的成本很低,比如跳hip-hop、滑板、滑雪都很實惠。我來日本既能專注研究,又能接觸到世界一流的舞蹈資源,工作與生活兼顧,讓我非常滿足。

日本留學中的田思儉

下篇將就博士培養、科研生態、語言壁壘與國際化困境等話題,深入討論東京大學在全球學術競爭中的定位與挑戰,展望未來改革的可能路徑,敬請期待。

供稿:陳小牧

圖片:陳小牧、張春傑、田思儉

編輯修改:JST客觀日本編輯部