(一) 重讀《故鄉》淚沾衣裳

朋友用微信發來了他家後院今年豐收的一片綠油油的西瓜。看著看著,不知為什麼,我的腦中卻浮現出魯迅筆下的著名畫面――「深藍計算機的天空中掛著一輪金黃的圓月,下面是海邊的沙地,都種著一望無際的碧綠的西瓜,其間有一個十一二歲的少年,項帶銀圈,手捏一柄鋼叉,向一匹猹盡力的刺去」。

近來真是不可思議,腦中一些舊事大多隨現實打磨變得暗淡;但兒時學過的一些當時並未理解的文學典故卻在腦中開始熠熠生輝。雖然這對於我這個熱愛文字卻選擇了生活在異國他鄉的人來說,也算是一種小確幸。

於是,我找來魯迅的《故鄉》重讀,讀著讀著竟讀出了很多淚。年少時聽老師講解魯迅和《故鄉》的日子,彷彿乘了歲月的風火輪來到了眼前;而當時的很多懵懂卻在今天終於有所悟。在學習了《故鄉》這篇文章30多年後,異國他鄉的一個傍晚,我似乎終於瞭解了「迅哥兒」當時的落寞和惘然。

年初,我失去了原生家庭的最後一位親人――母親。現在回想自己送走母親離開故鄉時的心境,與迅哥兒「永別了熟識的老屋,而且遠離了熟識的故鄉,搬家到我在謀食的異地去」的心境似乎有些相似。少年時代讀這段文字,文中並沒有闡明「我」的心境,於是愚笨如我,直花了30多年才瞭然。

晚飯時分,不由得把這種心境拿來與家人分享。令我喫驚的是,不僅是年輕時啃過一點中文和中國文學的愛人知道魯迅,就連剛升入高中一年級的咯咯,竟然也知道魯迅;不僅知道魯迅,還知道《故鄉》和閏土。

我連忙問了究竟,這一問,更是喫驚不小。

原來,《故鄉》被選在日本的初三語文課本中,因此魯迅是無人不知曉的中國作家。我才醒悟,我和兒子還有愛人,雖然在不同國家不同社會下成長,但我們卻學習了共同的語文教材――魯迅先生的《故鄉》。

說實話,好久沒有如此激動。那一夜,我們一家人除了小學5年級的嘀嘀瞪著大眼睛有些莫名其妙,其他三口人開始了有關魯迅、閏土還有《故鄉》的熱烈討論。那個夜晚,對我來說,無疑是難忘的。

(二)《故鄉》在日本

我於是調查了相關資料,發現日本全國5種公認教材中都在使用魯迅的《故鄉》,也就是說只要在日本接受了義務教育的國中生,大家都知道魯迅,都學過《故鄉》。

日本對魯迅的影響是巨大的。我們都知道魯迅曾於1902年作為國費留學生到日本留學,1904年在仙台醫學專門學校留學時遇到了他的解剖學教授、我們教科書中的「藤野先生」。魯迅決定棄醫從文也是因為在仙台醫專上「黴菌課」時看了當時的時事投影片,有了「參觀槍斃中國人的命運」,這刺激了年輕的魯迅。他在日本決定棄醫從文,走上了改造國人頹廢精神的征途。

而且,《藤野先生》中如此寫道,「在我所認為我師的之中,他是最使我感激,給我鼓勵的一個。有時我常常想:他的對於我的熱心的希望,不倦的教誨,小而言之,是為中國,就是希望中國有新的醫學;大而言之,是為學術,就是希望新的醫學傳到中國去。他的性格,在我的眼裏和心裏是偉大的,雖然他的姓名並不為許多人所知道」。

在藤野先生的故鄉——福井縣蘆原市有一座「藤野嚴九郎紀念館」,其中陳列著魯迅與藤野先生交流的點點滴滴(圖片出自 福井走訪官網 )

可見,不僅留學生活對魯迅的人生產生了重大影響,藤野先生對於魯迅在人格上和精神上的幫助與影響也是非常重要的。

魯迅回國後他先在杭州、紹興等地當生物教員,1912年開始就職於中華民國政府調往北京,這段時間他的《狂人日記》、《孔乙己》、《藥》等作品發表於他的留日同學錢玄同參與主編的《新青年》,開始了他改變國人精神的重要戰鬥,《故鄉》這篇文章就是在1921年5月發表在《新青年》上的。20年代魯迅曾因支持學生和市民運動寫文章批判政府而被通緝,30年代也一直是當時統治下的「反體制文學家」。

魯迅文字的影響力也波及到日本,1927在日本文學家武者小路實篤主辦的同人雜誌《大調和》中魯迅的《故鄉》首次被翻譯登載。1932年1月著名日本作家佐藤春夫再次通過英譯本和中本文對照將其翻譯成日語發表在日本著名的《中央公論》雜誌上。

這次,由於是著名作家在著名雜誌上介紹,又由於魯迅年輕時在日本的留學經歷,魯迅作品開始在日本被廣泛接受。《故鄉》在1932年經過井上紅梅翻譯後,1935年岩波書店決定在日本出版《魯迅選集》時再次經過改譯。目前日本文科省身份鑑定教材中所使用的《故鄉》版本,是竹内好於1955年收錄在《魯迅文集》中的譯本。

(三)藤野先生言及的「漢文」教育和魯迅

藤野先生的故鄉——福井縣蘆原市有一座「藤野嚴九郎紀念館」,館外的草坪上聳立著魯迅與恩師藤野先生的雕像,雕像後面的那座老屋,就是藤野先生晚年生活之處。(圖片出自福井縣蘆原市政府官網)

1935年岩波書店在日本出版《魯迅選集》時,魯迅囑託一定要選入《藤野先生》這篇文章。他寄一線希望能夠重新找到藤野先生,但直到1936年去世為止,這個願望卻沒能實現。但《藤野先生》在日本問世後,很快便成了日本人最為熟悉,讀得最多的外國文學作品之一。可見,魯迅的畢生與日本有著千絲萬縷的聯繫。日本這個社會曾經在早年他成長過程中影響了他,又在後來成功後接納了他,並在他去世後引用他的作品為教材,這從某種意義上說便是成全了他。而這一切,無疑都與藤野先生也有著密不可分的聯繫。

可是在那個經歷了日清戰爭(甲午戰爭)勝利後,人人鄙視清國人(當時日本稱中國為清國)的時代,藤野先生為什麼對清國留學生魯迅如此厚待和盡心指導呢?我在一篇由藤野先生於1937年口述發表在《文學案内》上的題為《謹憶周樹人君》的文章中找到了答案。

文中寫道:「儘管日清戰爭已過去多年,還有很多日本人把中國人罵為‘梳辮子和尚’,說中國人的各種壞話。在仙台醫學專門學校也有這麼一夥人以白眼看待周君,把他當成異己。我在少年時代時,曾經跟福井藩校畢業的野坂先生學習過漢文,我很尊敬中國的先賢,同時也認為要愛惜來自這個國家的人。這大概就是我讓周君感到特別親切、特別感激的緣故吧」。

原來,由於藤野先生的家鄉在當時並沒有完整的國中教育,小學畢業後他在當時一名叫野坂源三郎先生的私塾裏跟隨先生接受了「漢文」、書法以及算盤等來自古老中國的教育。其後,他經過福井縣尋常中學升入了愛知縣立醫學校(現名古屋大學),之後又經過在東京大學研究解剖學後任教於魯迅所在的仙台醫學專門學校,並在魯迅1904年7月入學的兩個月前升為教授。

可見,藤野先生正是經過了野坂私塾時的「漢文」教育,真切體會到中國這個鄰國文化的可貴,並尊敬那裏的先賢,才有了日後對於中國留學生周樹人君的深切同情和關懷。

這篇《謹憶周樹人君》發表不久,當年7月,盧溝橋事變引發了中日全面戰爭。日軍因前線需要而開始大量購買藥品,日本國内藥價高漲。藤野先生的診所也有藥商來高價求購,但藤野先生推說當地村民需要藥品而婉辭了。

有文章介紹說,藥商走後,藤野先生對兩個兒子說:「你們要記住,中國,乃是將文化教給日本之先生」。可見,少小時代接受的「漢文」教育,在藤野先生心中留下了巨大影響。

(四)「漢文」教育在當今日本

令人驚訝的是,這種「漢文」教育在現代日本仍然繼續著。

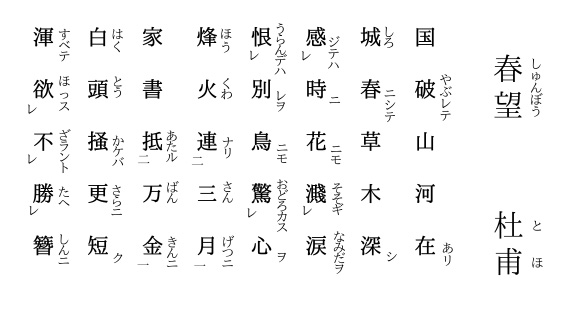

根據日本文科省規定,義務教育階段國中語文課分現代和古典兩部分,古典中又分為「古文」和「漢文」兩部分。所謂「古文」是包括《枕草子》、《徒然草》、《平家物語》等傳統日本古典文學;而「漢文」則是指來自於中國的古典文學。具體來說,包括《論語》、包括「自相矛盾」、「守株待兔」、「青出於藍勝於藍」、「溫故知新」、「五十步笑百步」等成語典故,還有杜甫《春望》、王之渙《登鸛雀樓》、李白《送孟浩然之廣陵》《靜夜思》和孟浩然《春曉》以及王維《送元二使安西》等唐詩。

日本國中國語教材裏的杜甫《春望》,這大概是日本人知道的最多的一首中國古詩

至於到了高中,我尋找了一下代表性的語文教材中的「漢文」内容,大致如下。

首先是「漢文」入門,包括學習漢文構造、讀法、格言等。其次是成語典故,包括《戰國策》中「狐假虎威」、「畫蛇添足」、「漁翁之利」和《列子》中的「朝三暮四」。第三部分漢詩,包括孟浩然《春曉》、王之渙《登鸛雀樓》、李白《靜夜思》、柳宗元《江雪》、王維《送元二使安西》、杜牧《江南春》、王翰《涼州詞》、杜甫《春望》、孟浩然《臨洞庭湖贈張丞相》、白居易《香爐峯下新卜山居草堂初成偶題東壁》、杜甫《登高》。第四部分是史話,包括《十八史略》「先從隗始、臥薪嚐膽」和司馬遷《史記》中的「雞鳴狗盜」。第五部分是思想,包括《論語》和《孟子》。第六部分是古文,學習韓愈的《雜說》,第七部分是中國古代小說,學習陶器淵明的《桃花源記》。

老實說,查完了這些資料,我心中感慨萬千。這和我們國内學生學的古文幾乎差不太多了。可是這裏是日本,這個國家的人們把中國古典文化和自己的傳統文化看得一樣重要來學習。

我不知道當年藤野先生在私塾跟著先生學習了多少中國「漢文」,但當他遇到周樹人君時,他決定要幫助這個來自古老的先師國家的青年,這才有了後來中國教材中的《藤野先生》和日本教材中的《故鄉》。這種始於對其他國家文明的尊重的佳話,如今重讀起來,令我無比動容,而日本現代義務教育中「國語」部分仍然含有大量中國古典教育的這種做法,也令我感動和敬畏。

(五)寄希望於中日兩國的「水生和宏兒」

曾經聽一個日本人講了他19歲時一個人到中國旅行的故事。在旅途中與一位中國大叔攀談時,大叔問他日本學校教育中有關中國的部分是什麼樣子?這位青年因為不會說太多漢語,便在一張紙上寫下了他在中學二年級時學過的一句杜甫的唐詩,「國破山河在,城春草木深」。一瞬間大叔滿眼驚訝,滿臉感動。日本青年則因自己用中國的古詩與現代中國人得以交流而無限激動和興奮。此後,他又在海外生活了很長時間,每當與各國友人分別時,他說會想起李白的《送孟浩然之廣陵》:

故人西辭黃鶴樓,

煙花三月下揚州,

孤帆遠影碧空盡,

惟見長江天際流。

在他想像中,友人乘船消失於水平線,與自己可能終生不會再見,如此落寞的心境也只是與藍藍的天空和無盡的河水一樣淡淡靜靜地流淌。他說,想到這首詩的作者已經是1300年前的古人了,而在中國大陸千年前生活的人們也曾有過各種類似的相遇和別離,與生活於現代的自己並沒有太多不同,這一切讓他對別離感到了一種釋然。

我被他的話感動了很久。這是如何一種對對方文化的理解啊。曾經以為明治維新以後的日本早已對中國文化不再感興趣,沒有想到,如今的日本仍然在如此謙虛地球科學習中國古典 文化。難怪,當疫情下他們為武漢為中國送來口罩時,會顯示了他們深厚的中國文化底蘊。

「豈曰無衣,與子同裳」

「青山一道同雲雨,明月何曾是兩鄉」。

這深水層文化理解下的支援和幫助,不知溫暖了多少疫情下國人的心。

其實細想起來,千百餘年中除了最近的一百多年裏兩國間出現了戰爭以外,長久以來,中國和日本曾始終是水乳交融,文化相通的兩個國家和民族。

在日本,我曾經聽過一些在國内已流失、卻在日本從唐朝保留至今的樂器,當奏者在臺上把它們吹響時,這聲音承載文化、劃越空間時間、直穿我的胸膛和眉心,令我瞬間淚下。

再去看看京都,去看看奈良。找一個楓葉如火的季節,或覓一個安靜的雨天撐一把舊傘沿古街一路走去,你就會知道我們國家的古老文化在日本這個國度裏獲得了多麼珍貴的保護。

我不由得思考,文化認同是什麼?如何在新的時代重新找回一種彼此珍重、水乳交融的關係,也許正是中日兩國的「水生和宏兒們」的重要課題。

我腦海裏又浮現魯迅先生在《故鄉》裏的一句話:「我希望他們不再像我,又大家隔膜起來……」。

完稿於2020年8月30日

文:王景賢

編輯:JST客觀日本編輯部