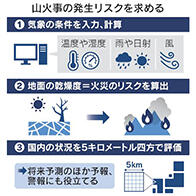

日本東北大學與東京大學等組成的團隊發現了一條從北海道至關東區域、由沉降的太平洋板塊向上延伸的新地震帶——「前弧地震帶」。研究團隊通過AI(人工智慧)對海底地震觀測網約4年的數據進行了深度學習,在東日本太平洋近海檢測出了以往已知數量約6倍的地震。

在前弧地震帶中,從板塊中分離出的水會促使板塊邊界緩慢滑動,從而遏制巨大地震的擴大;另一方面,上升至地表附近的水則有可能引發直下型地震。今後,通過更詳細地闡明地震活動分佈等特徵及水的作用,有望深化對巨大地震與直下型地震的分佈規律及發生機制的理解。

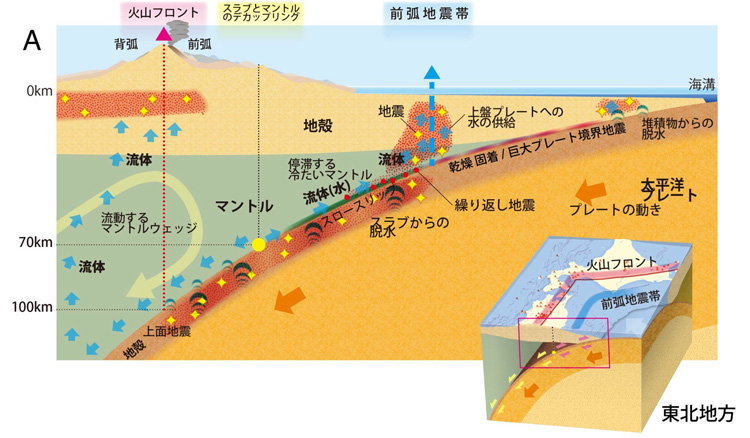

日本東北地區地震活動與水移動的示意圖。從沉降的太平洋板塊附近產生的水,會因所在位置不同,或遏制巨大地震的擴大,或使淺層斷層更易發生直下型地震(供圖:東京大學內田直希教授)

關於東日本太平洋近海的地震觀測,以2011年發生的「東北地區太平洋海灣地震」為契機,日本於2016年啟動了由150台地震儀通過電纜連接而成的廣域常設地震觀測網「S-net」。由於該觀測網能在震源正上方捕捉地震活動,曾任東北大學副教授、現屬東京大學地震研究所的內田直希教授(地震學領域)認為,藉助AI可實現高精度的震源自動定位。

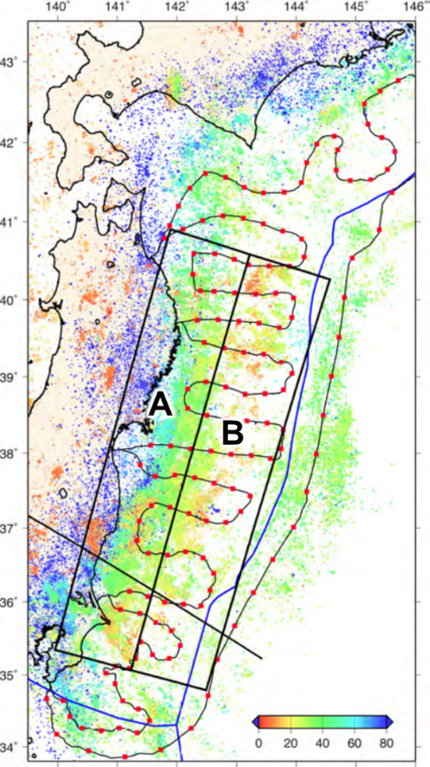

研究團隊以2016年夏季至2020年夏季的約4年時間設為研究對象(此期間雖有S-net觀測數據,但未用於震源定位),並利用AI深度學習獲得的模型,基於包含陸地在內的594個觀測點所取得的東-西、南-北、上-下三個方向的地震波形數據進行震源定位,最終獲得了58萬7585條震源資訊。

將此次掌握的震源資訊與以往已知的震源資訊相對比後發現:在S-net觀測網覆蓋區域內的陸地及近陸區域,地震數量為以往的1.2倍;而在離岸地區域,地震數量則達到以往的5.9倍。這意味著該技術不僅能夠感知比以往更小的地震,還提升了離岸地區域震源深度的測算精度。

2016年至2020年的地震分佈。紅色方塊及連接方塊的黑線代表S-net觀測網。震源點根據深度不同呈現不同顏色。地震數量方面,陸地及近陸的A區域為以往的1.2倍,近海的B區域為以往的5.9倍(供圖:東京大學內田直希教授)

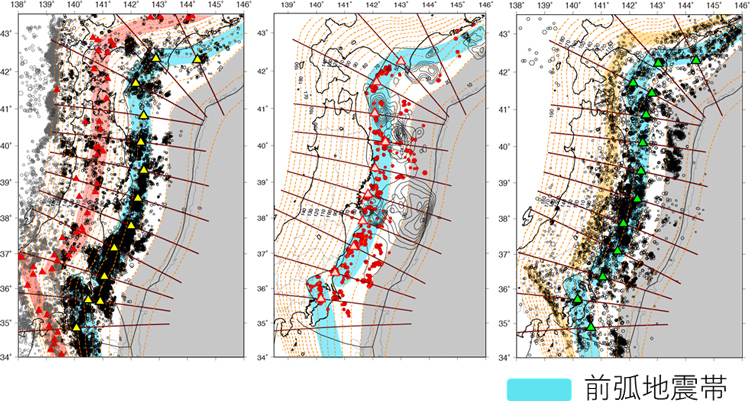

研究團隊通過分析已明確的地震分佈發現:在北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣、福島縣的太平洋沿岸海域至關東地區下方,從深度約35~75千米的板塊向上延伸的區域內,地震活動十分活躍。由於從海溝至日本列島火山帶的「前弧」區域中,地震活動似乎呈現出帶狀集中的特徵,內田教授等人將該區域命名為「前弧地震帶」。

構成該前弧地震帶的地震震源,從地下淺層至深水層可分為三個區域:(1)比俯衝的太平洋板塊更淺的部分;(2)太平洋板塊的邊界部分;(3)太平洋板塊的地殼(隱沒板塊地殼)。該特徵在按震源深度分類的平面分佈圖中也可得到確認。

從淺層至深水層,在板塊淺層部分(左)、板塊邊界(中)、隱沒板塊地殼(右)三個區域觀測到的震源分佈。淺藍色條帶代表前弧地震帶(供圖:東京大學內田直希教授)

當水穿透岩石裂縫或斷層縫隙時,會產生撐開縫隙的力並減少摩擦。在穿透海水的板塊從海溝俯衝並向地下深處搬運的過程中,根據板塊深度及溫度所決定的「最大含水量」可以判斷:水正從位於前弧地震帶、深度約35~75千米的板塊中分離出來。

研究認為,水從板塊中分離後,會進入板塊上方的岩層與板塊之間並減少摩擦,引發板塊以人體感知不到震動的速度緩慢滑動的「慢滑移」現象,使得板塊邊界型巨大地震難以發生。另一方面,若來自板塊的水進一步上升,則會穿透淺層斷層。如此一來,水進入斷層面縫隙後會減少摩擦,進而可能使直下型地震更易發生。

內田教授指出,此次發現的前弧地震帶是與巨大地震、直下型地震均相關的「水路」(即水的移動通道),可為估計未來地震發生的範圍及規模提供線索。相關研究成果已於7月11日發表在美國科學期刊《Science》的電子版上。

原文:JST Science Portal 編輯部

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Science

論文:The forearc seismic belt: A fluid pathway constraining down-dip megathrust earthquake rupture

DOI:10.1126/science.adt6389