2025年的諾貝爾生理學或醫學獎授予了日本大阪大學特任教授坂口志文與另外兩位科學家,諾貝爾化學獎授予了日本京都大學特別教授北川進與另外兩位科學家——坂口教授因「發現抑制免疫反應的機制」而獲獎,該成果被認為有助於預防和治療自體免疫疾病及癌症等與免疫相關的疾病;北川教授則因「開發能夠自由吸附與釋放氣體的金屬有機框架(MOF)」而受到高度評價,該成果有望在環境、能源問題及新材料開發等廣泛領域得到應用。

日本學者時隔7年再度獲得諾貝爾生理學或醫學獎,坂口教授成為第6位獲得該獎項的日本人;化學獎則是時隔6年再次頒給日本人,北川教授成為第9位日本人化學獎得主。自2021年以後,日本學者就一直未能在諾貝爾三項自然科學類獎項中摘得桂冠,並且這次是2015年來時隔10年的雙獎壯舉,日本全國上下為此振奮不已。

在不被看好的時代,坂口與北川兩位日本科學家憑藉常年不懈的努力贏得了今日的榮譽。他們不約而同地呼籲政府加強對基礎科學與基礎研究的支持,其背景是因為近年來日本科研實力的明顯下滑。日本學者獲得諾貝爾獎雙獎在令人振奮的同時,也凸顯了自由與勇於創新的研究環境的重要性,也讓人看見了今後如何保障並完善這種環境的社會課題。

坂口志文教授(左,圖片由大阪大學提供)與北川進教授(圖片由京都大學提供)在記者會上談及獲獎的喜悅

坂口志文教授,發現抑制過度免疫的「調節性T細胞」

在日本免疫學研究的歷史中,曾有兩位科學家因劃時代的成果獲得諾貝爾生理學或醫學獎——1987年,利根川進因闡明免疫抗體的多樣性而獲獎;2018年,本庶佑因發現在免疫細胞中蛋白質「PD-1」的功能而獲獎。除此之外,還有多位科學家取得了「諾貝爾獎級別」的研究成果,在國際學術界享有盛譽。坂口教授也是其中的一位。日本的免疫學研究水平在全球範圍內一直居於前列。

坂口教授自1970年代末至1980年代期間專注於免疫細胞的研究。後來他發現,在一種攻擊侵入體內病毒等病原體的免疫細胞——T細胞中存在著能夠抑制過度攻擊,防止對自身組梭織成傷害的細胞類型。1995年,他確認了這種免疫細胞的存在並發表論文。2000年,他將這種免疫細胞命名為「調節性T細胞」。

調節性T細胞可以應用於自體免疫疾病、過敏、癌症等疾病的治療以及器官移植後的排斥反應防治等領域。所以,自21世紀以來,這一方向成為免疫學界備受矚目的研究主題。發現調節性T細胞的坂口教授,長期以來一直被視為諾貝爾獎的有力候選人,這一點他本人也明白。

「太讓人驚喜。我一直認為一項研究若能在臨床上造福於人類,那就是最大的褒獎。能在此時獲得諾貝爾獎這樣的榮譽,感到無尚光榮。」——在大阪大學的記者會上,坂口教授這樣說道。這番話坦率地表達了對自己長期堅持研究的自負與自豪,以及喜悅。

監測發現並抑制過度免疫反應的調節性T細胞(Treg細胞)示意圖(供圖:諾貝爾財團)

研究環境不斷變化中持續努力

坂口教授的研究生涯並非一帆風順,也曾經歷過困難時期。1977年,他從京都大學研究生院轉至愛知縣癌症中心,因對切除胸腺的實驗鼠產生自體免疫疾病的現象產生興趣而開始了基礎研究。之後,他在京都大學取得博士學位,並出國深造。在美國,他先後在約翰斯·霍普金斯大學、加州大學聖地亞哥分校等四所大學和研究所堅持研究工作。

回到日本後,坂口教授獲得了當時的新技術事業團(現為國立研究開發法人科學技術振興機構,JST)的研究支持。1995年,他發表了關於調節性T細胞的論文,同年成為東京都老人綜合研究所免疫病理部門的部長。1999年,他以教授身份回到母校京都大學再生醫科學研究所工作;2011年,他成為大阪大學免疫學前緣研究中心教授。由此可見,通向諾貝爾獎的研究成果,並非在單一優越環境下一氣呵成的,而是坂口教授在不斷變化的科研環境中,堅持不懈獲地努力得來的。

在他研究生涯的前半段,免疫學領域普遍認為並不存在能夠抑制免疫力的免疫細胞。坂口教授的論文也曾被拒載過。他挺過了那段艱難時期,最終贏得了今天的榮耀。他在接受前日本首相石破茂的祝賀電話時表示:「執著堅持,才有了今天的成就。」

坂口教授說他最先分享獲獎消息的人是他的妻子坂口教子女士。他在10月6日的記者會上表示:「因為一直和妻子共同研究,我想她會為我感到高興的。」教子女士是當年在愛知縣癌症中心皮膚科從事研究工作時與坂口教授相識的,兩人共同開展研究工作,後來還一起赴美。她也作為共同作者署名在1995年的論文中。10月7日的記者會上,教子女士與坂口教授一同出席。她表示:「(調節性T細胞的存在)獲得了世人的認可,這是讓我最開心的。」她的話語中充滿了與丈夫共同經歷艱辛的真實共鳴。

宣佈2025年諾貝爾生理學或醫學獎授予坂口教授等三人的記者發佈會(截圖自諾貝爾財團發佈的記者會視頻,由瑞典卡羅林斯卡研究所提供)

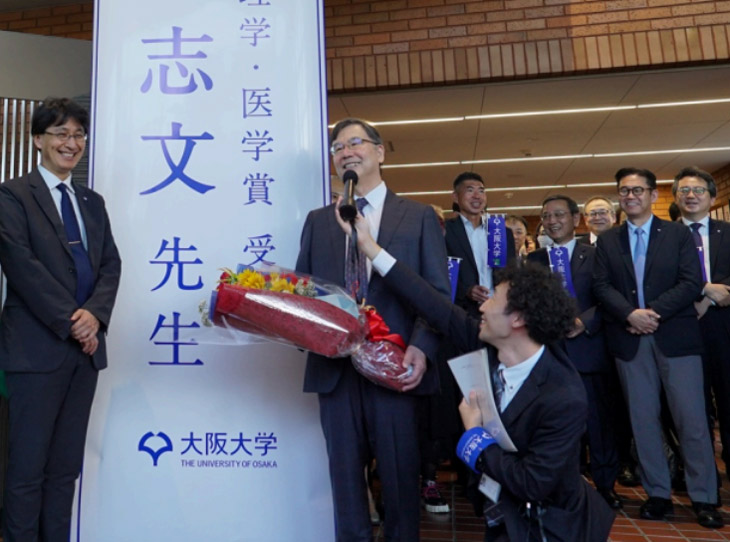

10月7日,獲獎消息公佈的次日,坂口教授(條幅右側)在大阪大學本部事務機構大樓前接受熊野郷淳校長(條幅左側)等大阪大學校方人員的祝賀(供圖:大阪大學)

北川進教授發現的超微細「立體網格結構」可用於多種用途

北川進教授開發的金屬有機框架(MOF)是一種有著金屬離子與有機分子交替堆疊結構的劃時代新材料,其特點是擁有無數規則排列的「茂密孔洞」,形成立體網格結構。利用可調節大小的微小空間,可以儲存或分離各種氣體。其製備方法以混合溶液為基礎,操作簡便,而且通過金屬離子與有機分子的不同組合,可以形成多種結構。

因此,這種材料不僅在吸附二氧化碳、儲存新一代能源氫而備受關注的環境與能源領域,還在包括工業在內的多個領域擁有廣闊的應用前景。作為在材料科學領域備受期待的新材料,在環境領域的應用尤其受到關注。MOF可以用於回收大氣中導致地球變暖的二氧化碳,還能去除因致癌性無法排除而在世界各地引發爭議的有機氟化合物(PFAS)。

能夠自由進出各種氣體的金屬有機框架(MOF)示意圖(圖片提供:諾貝爾基金會)

活性碳和沸石作為吸附有害物質的材料早已廣為人知。然而,要像 MOF 那樣能夠對孔的形狀和大小進行微觀、精密地調控卻非常困難。北川教授在1990年代與共同研究者開關研究,並在1997年證實,這種製備簡便的MOF能夠吸附和儲存甲烷、氧氣、氮氣等氣體。

北川教授在一系列研究中,首先注目的是骨架結構中往往會被忽視的空間,也就是「孔」。1992年,他在觀察實驗中得到的結晶材料的結構時,發現其中存在無數的孔洞。「看到那些孔時,我立刻覺得非常有趣,感到無比興奮。」他在獲獎消息公佈後的記者會上談及研究取得突破時這樣說道。北川教授還平靜地表達了自己的喜悅:「當時普遍認為有機分子和金屬離子的結構很容易被破壞,但我證明了它們擁有穩固的結構。我認為,正是與其他獲獎者的團隊合作,使得我們的成果得到認可。」

瑞典皇家科學院委員會成員宣佈北川教授等三人獲得諾貝爾化學獎的記者會現場視頻截圖(視頻截圖由瑞典皇家科學院/諾貝爾財團提供)

京都大學師生向北川教授贈送祝賀花束(圖片提供:京都大學)

顛覆常識的震撼發現

北川教授在京都大學研究生院工學研究科博士畢業後,成為近畿大學理工學部的助教。大約在1990年擔任副教授期間,他開始研究金屬離子和有機化合物等的分子能夠自然組裝的「自組裝」方法。該研究為後來的MOF開發奠定了基礎。與沸石等堅硬的無機物不同,當時的常識認為軟性有機物質無法形成穩定的多孔材料,而北川教授的研究顛覆了這一觀念,成為了一項震撼性的發現。

北川教授也經歷過作為研究者發表的數據被質疑的屈辱體驗。北川教授回憶說研究得道路上充滿了艱辛,他在京都大學舉行的記者會上回顧了當年如何突破學術界的質疑與壓力:「論文發表後,受到了非常多的抨擊,大家都在質疑這是真的嗎。(即便如此)我的心情沒有絲毫動搖,繼續堅持研究」,「在遭受抨擊時,甚至分不清流下的的是淚水還是汗水」。北川教授目前擔任京都大學理事、副校長。與坂口教授同樣,北川教授也是化逆境為動力的典型。

北川教授畢業於已故諾貝爾獎學者福井謙一教授同一研究體系的實驗室。福井教授於1981年因提出「化學反應的前緣軌道理論」獲得諾貝爾化學獎,是首位獲得該獎項的日本學者。北川教授的前輩中還有因「鋰離子電池開發」而在2019年獲得諾貝爾化學獎的吉野彰教授。北川教授回憶道:「正是在福井學派的長期燻陶器和訓練下,才有了今天的成就。」他與吉野教授也曾多次在學術會議上相遇。

獲獎消息公佈當日深夜,北川教授與吉野教授進行了電話交談。據共同通信社的報導,吉野教授說:「我們繼承了福井教授的DNA。」北川教授回應道:「完全正確。」他回憶起福井教授常常提醒他們在研究中要考慮到應用。吉野教授也對後輩北川教授的成就給予高度評價,稱其研究成果將成為「實現可持續社會的利器」。

獲得諾貝爾化學獎的福井謙一教授(左、已故),右側為1973年獲得諾貝爾物理學獎的江崎玲於奈教授(右,現年100歲。照片攝於1981年10月)

74歲、京大出身、對研究的信念、創業等——兩位教授擁有諸多相似之處

坂口教授和北川教授有許多共同點。兩人分別出生於滋賀縣和京都府,彼此相鄰,今年都是74歲。即便年過古稀,他們現在依然保持旺盛的探索精神,繼續研究。此外,兩人都曾就讀於以自由學風著稱的京都大學。兩位教授均曾獲得JST的多項研究資助,並擔任資助項目的負責人。

獲得自然科學類諾貝爾獎的日本科學家(包括取得美國國籍者)總數已經達到27人,其中畢業於京都大學的共有10人,居各大學之首。在面向年輕學生的記者會上,北川教授表示:「希望大家珍視京都大學的傳統——保持知識領域的好奇心,去做有趣的事情。」談到「京都大學的福井學派」,他補充道:「即使研究領域不同,也有共同的思想與傳統。去做沒人做過的事、做有趣的事,已經成為福井學派的傳統。」

兩位教授都強調,即便在研究遭遇困難的時期,也要保持興趣並持續努力,這是非常重要的。他們對研究的信念也非常相似。坂口教授表示:「珍視自己感興趣的事情,就會發現新的事物。長期堅持下去,不知不覺中就會達到有趣的境界。」北川教授則表示:「無論何時,都要相信自己的直覺。去挑戰別人沒有考慮過的課題。正是因為自己的興趣與研究對象的相互融合,最終改變了我自身的研究方向。」

為了將2人的研究成果應用於社會,關聯初創企業已先後成立。基於坂口教授的成果,大阪大學孵化的公司「RegCell株式會社」於2016年成立。該公司現已將總部遷至美國,面向全球致力於在自體免疫疾病和癌症治療等領域的藥物研發。而以北川教授研究成果社會化為目標的公司「株式會社Atomis」於2015年成立,北川教授現擔任其科學顧問,旨在推動研究成果在多個領域的應用。

日本的高被引論文數低迷,昔日風采不再

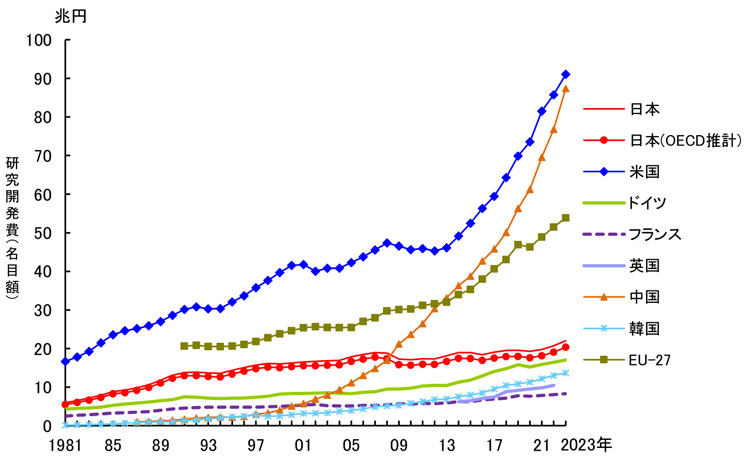

自2000年以來,日本在諾貝爾自然科學類三大獎項中獲獎的科學家已超過20人,僅次於美國,顯示出了日本的科研實力。然而,這些獲獎成果的研究多集中在20~30年前,研究萌芽期甚至在更早的年代。遺憾的是,過去10餘年間,日本的科研實力在國際版圖中明顯下降。

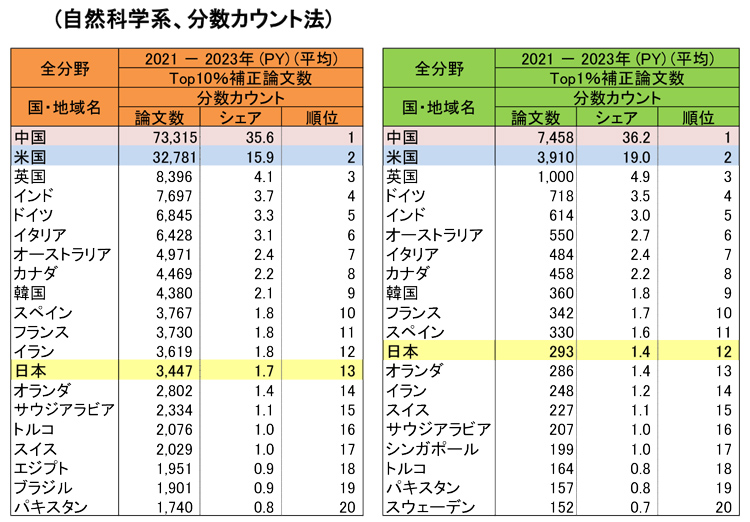

根據日本文部科學省科學技術與學術政策研究所2025年8月發佈的《科學技術指標2025》,日本在「Top10%論文」(受關注、高被引論文)數量上,從2021至2023年的全球排名均在第13位,處於低迷狀態。與排名第一的中國和第二的美國相比,日本差距明顯。而1980年代至2000年代初,日本在論文數量和高被引論文一直名列前茅,昔日景象已不復存在。雖然高被引論文未必等同於「諾貝爾獎級」成果,但日本未來是否還能持續出現獲獎者則令人不安。

坂口教授在與前首相石破茂通電話時呼籲:「日本對基礎研究的支持不足。在免疫學領域,日本的投入僅為德國的三分之一。希望加強對基礎研究的支持。」北川教授在接到文部科學大臣阿部俊子的祝賀電話時也表示:「基礎研究是長期事業。正如大家所說,需要重視基礎研究並採取措施加以強化。需要有政策來保障年輕人的研究時間,同時增加科研支援人員。」北川教授強調,基礎研究對後續可轉化為社會實用的應用研究至關重要,由於基礎研究耗時長,因此需要提供人員支持。

2021~2023年高被引論文「Top10%」(左)與「Top1%」(右)排名(供圖:日本文部科學省科學技術與學術政策研究所)

為年輕研究學者營造良好的研究環境

1981年福井謙一教授獲諾貝爾化學獎時,筆者曾在京都支局採訪了福井教授,自那時起便一直以各種形式持續關注著日本科學家的諾貝爾獎獲獎情況。經濟穩定增長期、泡沫期及破滅期、經濟低增長和低迷期的……40多年中,時代與日本社會經濟發生了巨大變化。然而,無論時代如何更替,生理學或醫學獎始終推動著生命科學的發展,探討生命與人類的本質,並推動醫學與醫療的進步;物理學獎和化學獎則掌握著將基礎研究成果轉化為創新的關鍵,對日本經濟和社會發展也做出了貢獻。

基礎研究的重要性及其強化的必要性,一直是眾多日本獲獎者強調的重點。在過去10年來,這一呼聲愈發強烈。北川教授借用莊子的「無用之用」的思想,表達了那些一開始看似無用的基礎研究,最終也能對社會產生價值的深刻感受。

在宣佈將今年的諾貝爾化學獎授予北川教授時,瑞典皇家科學院評價道:「有望通向解決人類面臨的重大問題。」 這一評價也令日本人感到無比自豪。今後,「發源自日本」的研究成果和技術能否持續在全球獲得高度認可,並在國內外發揮作用,關鍵在於能否為未來的年輕研究者提供自由且充滿活力的研究環境,並加以保障和完善。兩位教授的言辭中,飽含對今後日本科學界應汲取的諸多啟示。

1981~2023年世界主要國家研發經費總額的變化趨勢(供圖:日本文部科學省科學技術與學術政策研究所)

原文:內城喜貴/科學記者、共同通信社客座主筆 JST Science Portal 編輯部

翻譯:JST客觀日本編輯部