日本政府於10月17日決定,將今年的文化勳章授予獲得諾貝爾化學獎的京都大學理事、副校長、特別教授北川進(同時授予「文化功勞者」稱號)、長期引領日本心血管外科領域的國立研究開發法人國立循環器病研究中心名譽總長川島康生、開發路易斯酸觸媒的中部大學卓越教授山本尚等8人。除此之外,文化勳章獲得者還包括歌舞伎演員片岡仁左衛門(81歲)、服裝設計師小筱順子(86歲)、前職業棒球選手兼體育振興推動者王貞治(85歲)、美術評論家辻惟雄(93歲)。本文將主要介紹8人中學術類授勳者的主要成就。

「文化功勞者」稱號由制定高耐壓電晶體模型國際標準的廣島大學特任教授三浦道子等21人獲得。文化勳章的頒授儀式於11月3日「文化日」在皇居舉行,文化功勞者的表彰儀式於11月4日在東京大倉酒店(The Okura Tokyo)舉行。

開發先天性心臟病的手術方法

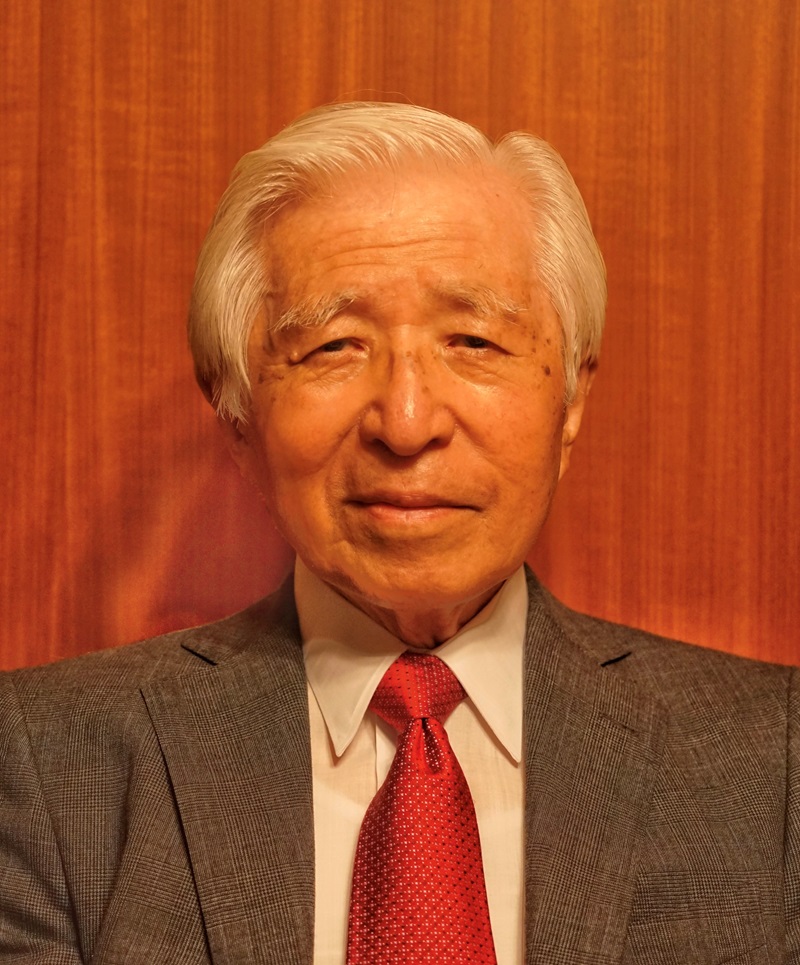

◇川島康生(95歲)國立研究開發法人國立循環器病研究中心名譽總長

川島先生的最大功績是開發出了針對先天性心臟病的革命性手術方法。尤其是以他名字命名的「川島術式」,針對Taussig-Bing畸形、伴有奇靜脈或半奇靜脈回流異常的全心內膜墊缺損等複雜心臟畸形,全球率先提出瞭解決方案,獲得了國際認可。在體外循環安全性提升的相關研究方面,他發表了有關採用人工心肺裝置確定適宜灌注流量的論文,飛躍性地提升了心臟手術的安全性和精度。

川島先生在器官保存領域,開發出了全球獨一無二的長期保存方法,為臨床應用做出了貢獻。這些心臟外科手術及心臟移植的重大成就已通過300餘篇英文論文,向世界公開了其學術成果。

此外,他曾致力於心臟移植醫療的確立。針對日本存在諸多倫理及法律課題、處於停滯狀態的心臟移植重啟事宜,他從臨床與制度兩個方面積極推動,為醫療界的信任恢復及制度完善做出了貢獻。

作為教授,川島先生在培養後輩方面也獲得高度評價。例如,此前他不僅在日本國內,更在海外培養出大學教授或主要醫療機構指導者70餘人。其門下弟子不僅有許多心血管外科醫生,更有很多人作為基礎研究學者大放異彩,故而他作為醫學教育的指導者亦深受敬重。

中孔材料吸附大量氣體

◇北川進(74歲)京都大學理事・副校長・特別教授

北川教授利用金屬離子與有機化合物通過自組裝產生的鍵合反應(配位鍵),開發出一種內部擁有無數奈米尺寸規則中孔的新型多孔材料(多孔配位聚合體)。他於1997年在全球首次證實,此類材料的中孔中可大量吸收氣體;以此為契機,利用各種多孔配位聚合體大量吸附氫氣及天然氣的研究在全球範圍內得以廣泛開展。他的研究成果顛覆了「配位聚合體相較於無機物質地更脆弱,不適宜作為固體反應場所」的定論,帶動全球範圍內眾多研究者參與其中,開創了新的研究潮流。多孔配位聚合體亦被稱為金屬-有機框架材料(MOF),如今已發展成為全球最受矚目的研究領域之一。

此外,他的研究成果超越現有多孔材料(沸石、活性碳等)的特性與功能,大幅拓展了多孔配位聚合體的學術與產業價值,並創立了名為「配位空間化學」的先驅性領域。這一學術領域不僅催生了向吸附、儲存、分離及催化材料等方向發展的應用領域,更廣泛波及物理、生物等領域,受到廣泛關注。

創立「妖怪文化研究」新領域

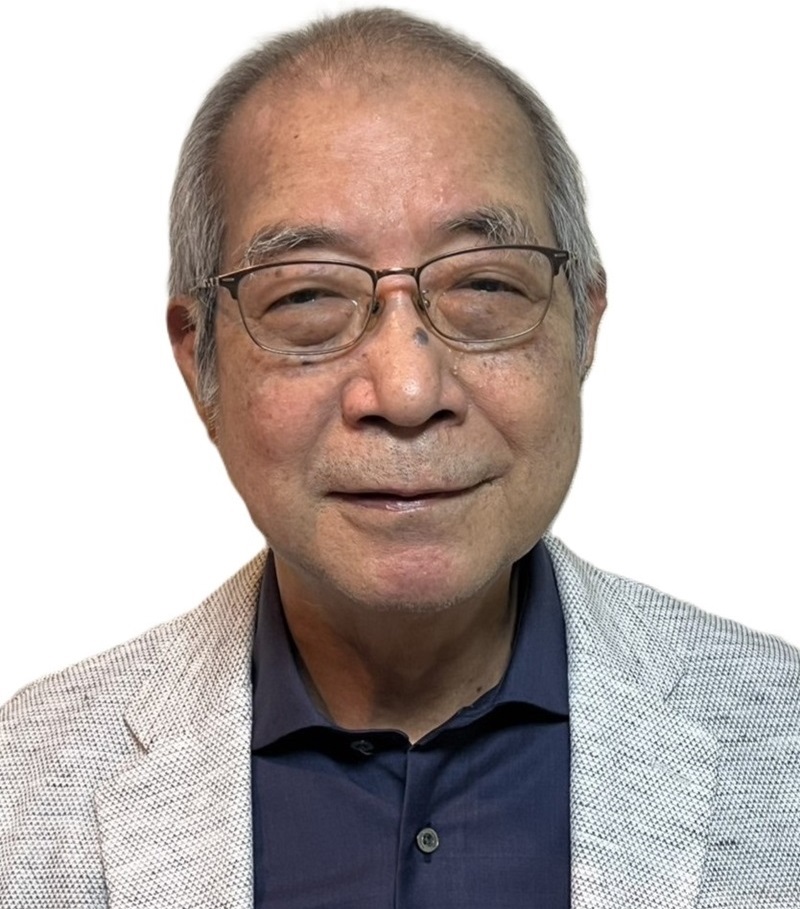

◇小松和彥(78歲)大學共同利用機關法人人間文化研究機構 國際日本文化研究中心名譽教授

小松教授最顯著的功績,在於闡明瞭日本文化史中「妖怪」角色的重要性,他致力於開發學術性研究方法,發掘相關資料,建立「怪異·妖怪相關數據庫」等基礎性工作,開創了一個被稱為「妖怪學」的跨學科、綜合性的研究新領域。小松教授將妖怪理解為反映民眾心意的文化現象,從文化史與結構視角闡明瞭妖怪傳承的生成、演變亦或消亡的過程,同時揭示了日本妖怪文化的豐富內容。其研究成果不僅對日本國內人文社科諸學科的研究產生影響,更受到海外日本研究者,特別是年輕學者的關注,如今,妖怪文化研究已作為充滿活力的新研究領域穩固確立。

此外,小松教授還長期致力於高知縣山區的物部地區傳承的民間信仰「伊邪那岐流」的研究。「伊邪那岐流」的祭祀儀式一直以來在民俗學和宗教史上均被視為謎團,小松教授通過長達40年的調查,解明瞭其信仰內容、祭祀真實情況及歷史變遷,並成功在日本宗教史中為其定位。此外,他還著力發掘在人們的信仰生活中扮演著重要角色卻遭埋沒的陰陽道文化,為陰陽道研究作為學術的認知以及研究的深化做出了貢獻。

以路易斯酸觸媒開創新反應

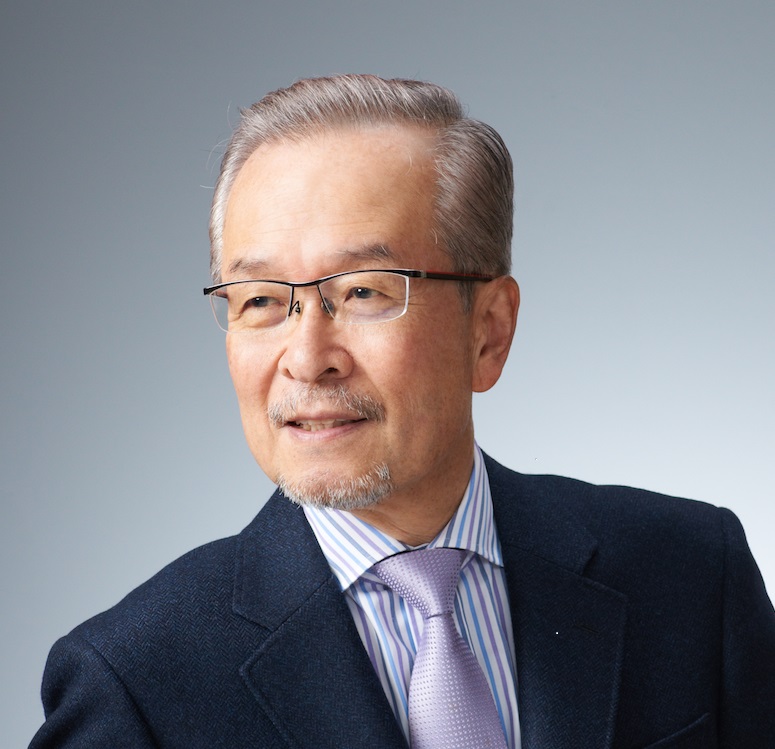

◇山本尚(82歲)中部大學卓越教授

有機化合物反應轉化為其他化合物的方式之一,是通過氫離子或金屬離子激活化合物。在生物界,該反應通過結構複雜的酶高效進行。酶通常是大分子,它對受質的氫離子或金屬的位置及反應活性均受到控制。山本以「如何將這一機制轉化為簡單的人工系統」為目標推進研究,著眼於碳骨架合成中路易斯酸觸媒的通用性與有用性,在全球率先發現了通過為普通路易斯酸觸媒安裝合適的配體,可獲得與酶相媲美的精密分子辨識,以及以此為基礎的新的反應活性和選擇性。此外,他還應用該方法,利用手性配體成功實現了多種碳骨架的不對稱合成。

山本的研究,使傳統觸媒連預測都無法做到的新反應形式成為可能。他將這一通用原理大膽應用於採用週期表中多種元素的路易斯酸觸媒,開發出眾多新反應。

如今,這一理念已被廣泛接受,功能型路易斯酸-布朗斯特德酸分子觸媒已在世界各地被日常應用,而其中的絕大部分都能在山本的分子觸媒設計中找到源頭。此外,山本自2015年前後起,將研究範圍拓展至肽化學領域。

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部