岡山大學異領域基礎科學研究所的松本正和副教授和中國浙江大學的望月建爾教授的研究團隊發表研究成果稱,通過模擬奈米級水滴結冰的過程,會產生一定比例的五方雙稜錐和正二十面體形狀的冰珠。這一發現將有助於在人造雨時向雲層中噴灑促進冰核形成的「成核劑」的分子設計。相關成果於10月18日刊登在美國化學會期刊《ACS Nano》上。

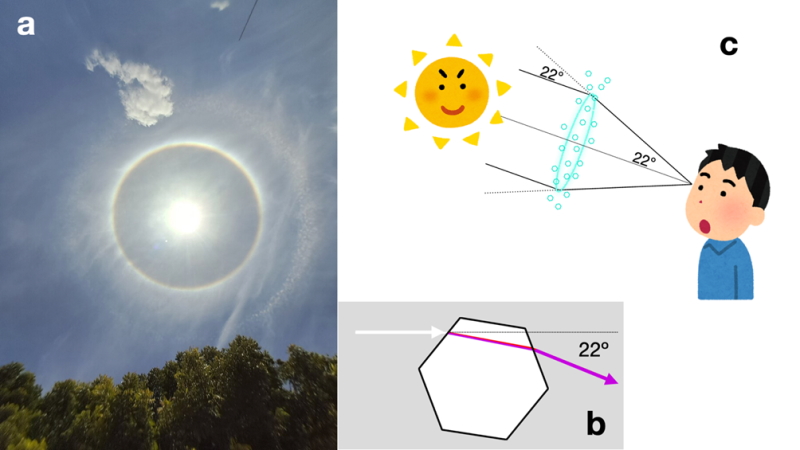

圖1(a)22°日暈的例子。(b)六邊形冰折射光線並產生22°彎曲。(c)被冰晶彎曲的光線從偏差太陽22º的方向照射到觀察者。(供圖:岡山大學、Photo by Digi Venkat CC BY SA 4.0)

六邊形雪花結晶是雲層中的小冰珠在下落過程中成長形成的,由於結晶中的水分子呈六邊形排列,所以雪片呈現六邊形。

新生冰珠的形狀可以在地面上通過觀測大氣光學現象——日暈與太陽方向的偏差來推測。日暈是高空雲層中的冰晶折射太陽光而產生的,通常觀察到的日暈是以太陽為中心的22度或46度大小的圓形光環。從這個角度可以推測冰珠的面與面之間的挾角是60度或90度,表明冰珠呈六邊形(六邊形柱體)。

在極少數情況下會出現28度的日暈(Scheiner’s halo),即冰珠面之間的挾角約為70度。另外,在地面上飄落的雪結晶和實驗室製作的人造雪中也經常發現兩片雪花以70度的角度粘合在一起的孿晶(雙晶)。這表明,兩片雪花並不是後來才粘在一起的,而是兩個晶體從形成時就互相傾斜70度同時生長,即第一個冰珠有一個70度的面。

此前人們認為70度面的形成原因是立方晶冰的正八面形晶粒具有70度的面,這就是雙晶和Scheiner’s halo中70度角的起源,但詳細情況此前尚不清楚。

因此,此次研究人員通過計算機模擬詳細研究了奈米級水滴結冰的過程。

結果表明,呈70度角的五方雙稜錐和正二十面體形狀的冰珠會以一定比例產生。它們都是由多個正四面體的立方冰晶粘貼在一起組合而成的。五方雙稜錐和正二十面體形狀從某個角度看都是正五邊形。

當冰晶的尺寸非常小時,冰表面的結構是決定其穩定性的因素。五方雙稜錐和正二十面體形狀的冰與六邊形晶體相比,內部有些不穩定,但可以露出更多穩定的表面結構,因此預計也會產生一定比例這樣的冰晶。

在雲層中發現的具有特別形狀的冰的微結晶也可能出現在南極的冰中、浸漬過奈米級空洞物質的水中、彗星、冰河或將乾冰投進水中產生的白煙中。

望月教授表示:「我們日常生活中看到的冰在專業上被稱為冰Ih。長期以來,人們一直在考慮雲層中是否存在一種與之稍有不同的冰Ic,但此前一直沒有直接觀測到。我們通過分子模擬預測了冰Ic聚集形成的五方雙稜錐和正二十面體形狀的冰,並證明它們可以解釋多晶雪的形狀。今後我們將繼續揭開人類最熟悉的水和冰的神秘面紗。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:ACS Nano

論文:Multitwinned ice nanocrystals

DOI:doi.org/10.1021/acsnano.4c07226[New window]