日本國立研究開發法人量子科學技術研究開發機構(QST)高崎量子技術基礎研究所尖端功能材料研究部奈米結構控制聚合體材料項目的出崎亮上席研究員與趙躍項目負責人的研究團隊於7月24日發表研究成果稱,通過採用輻照與加熱相結合的處理方式,成功實現了難以回收的特氟龍(PTFE)的完全分解,同時與既往高溫熱分解法相比,CO₂排放量減少了一半。今後將致力於開發出分解產物的分離方法及工業化工藝。該成果有望推動兼顧資源保障與CO₂減排的回收技術發展。相關研究成果已刊登在期刊《Radiation Physics and Chemistry》的6月3日刊上。

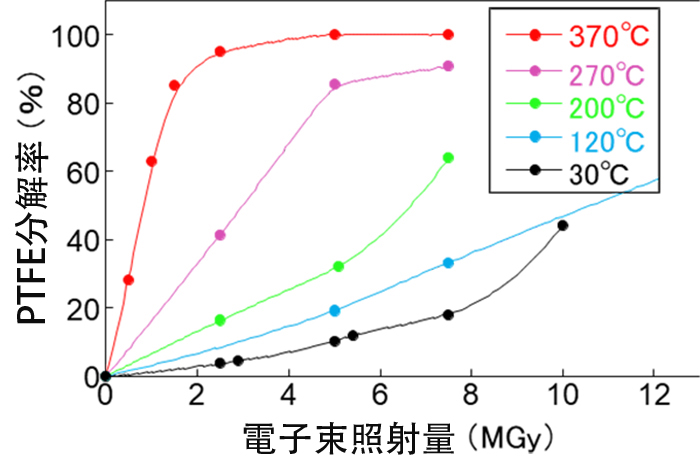

圖1:在空氣中不同溫度下,電子束輻照後的PTFE分解速率(供圖:量子科學技術研究開發機構(QST))

以PTFE為代表的氟乙烯樹脂,具有極高的機械、化學及熱穩定性,廣泛應用於從工業用品到家庭用品的各類產品中。氟乙烯樹脂以螢石或氟化氫為原料,將原料轉化為有機氟化合物後,再加工成產品。

另一方面,這類原料幾乎全部依賴進口,且從原料到樹脂的製造過程中,CO₂排放量比其他塑料等樹脂更多,環境負荷較高。

也正因這種高穩定性,氟乙烯樹脂的回收存在難度,即便在氟廢物回收技術比日本更先進的歐洲,其化學回收佔比也僅維持在百分之幾。日本政府也在《塑料資源循環戰略》中,強烈要求對包含PTFE在內的廢棄塑料開展回收利用。

此外,目前正在試行的廢棄氟乙烯樹脂分解方法,需進行600~1000℃的高溫熱處理,成本高昂成為其一大課題。

此次,研究團隊基於長期積累的氟乙烯樹脂輻射反應基礎知識,探討了通過「電子束」(輻射的一種)照射將PTFE分解至有機氟化合物的技術開發,旨在實現更簡化的製程,並降低所需能耗。有機氟化合物是氟乙烯樹脂製造加工中只需經過一道合成工序就能生成樹脂的原料,可用於冰箱冷凍劑等多種用途,市場需求較高。

起初,研究團隊探討了「添加觸媒後進行電子束照射」的方法,該方法雖可將分解起始溫度降至103℃,但分解終止溫度仍接近600℃,節能效果較低。

為此,研究團隊設計了「在加熱狀態下對PTFE照射電子束」的方法,並通過改變溫度條件,觀察各溫度下的分解推進方式。結果確認,在空氣中將PTFE加熱至370℃,並施加5兆戈雷(MGy)的電子束照射,可實現完全分解,且所有固體樣品均發生氣化。

通過對得到的氣體進行分析,研究團隊還發現,分解得到了C₄F₄、有用的氟化碳氣體,以及該氟化碳氣體與空氣中氧氣反應生成的氧化物氣體。

研究還確認,傳統高溫加熱實現完全分解需消耗4200瓩時(kW·h),而本方法僅需2170瓩時,能耗減少一半;在CO₂產生量方面,傳統方法處理1噸物料就會排放1780公斤CO₂,本方法則可將其控制至920公斤。

約1克粉末樣品的完全分解需要1.5小時左右。研究團隊今後將致力於進一步優化反應條件。

出崎上席研究員表示:「本次研究首先聚焦於‘實現分解’這一目標,但我認為今後最大的課題在於工業化工藝。為攻克這一課題,我們期待能與擁有技術訣竅的氟乙烯樹脂製造及回收相關企業合作,共同推進研究。此外,目前我們設想的處理對象是經過一定程度分類的顆粒,但也計畫逐步積累‘在與樹脂混合狀態下會得到何種產物’等基礎數據。我認為,若能實現氣體分離,或許可省去初步處理工序。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Radiation Physics and Chemistry

論文:Effects of temperature on the decomposition of PTFE induced by electron beam irradiation

DOI:10.1016/j-radphyschem.2025.113029