關於製訂防止塑料垃圾造成全球環境污染的國際條約,第六次政府間談判會議(INC6)於8月5日至15日在瑞士日內瓦舉行,有180多個國家的政府代表出席。然而,圍繞塑料生產規制等議題,贊成方與反對方的對立始終未能化解,最終未能達成共識,國際條約被推遲至今後討論。

塑料製品因其便利性在全球範圍內的生產和消費量不斷增加。然而,其難以在自然環境中分解的特性使得部分一次性容器等廢棄物流入海洋,由此帶來的問題已超越國界,成為與氣候變化、生物多樣性失落並列的「三大全球環境問題」。

塑料垃圾問題亟需類似《氣候變化框架公約》下《巴黎協定》的國際框架來解決。繼上次韓國會議後,此次再度推遲達成協議,令人遺憾。因此,國際社會需要團結一致,推進有力措施。各國應盡快重啟談判,就具有實效性的塑料環境污染預防和控制條約達成共識,為推動條約成立而努力。

在瑞士日內瓦召開的INC6會議現場(UNEP提供)

歐洲+島國VS產油國+中美

防治條約是為遏制日益嚴重的塑料污染問題,於2022年3月在聯合國環境大會上決定製訂的。自同年11~12月舉辦的烏拉圭INC1會議以來,各方已就廢棄物管理方式、生產量規制等廣泛議題展開多輪協商。雖然聯合國環境大會設定了2024年底前達成協議的目標,但在作為截至期限的韓國INC5會議上,圍繞生產規制的意見對立巨大,會議被迫放棄達成協議。各方曾寄望於本次INC6會議能夠使條約成立,但未果。

據承擔條約制定秘書處職能的聯合國環境規劃署(UNEP)介紹,INC6有來自183個國家的1400多名政府代表,以及來自400多個環保相關團體等的1000多名觀察員參加。INC6會議主席路易斯·巴亞斯(厄瓜多爾)在8月5日的開幕式上曾發言表示,「(塑料污染是)人類引發的危機,必須通過人類的努力與合作來解決」,表達了對會期內達成協議的期待。

然而,據UNEP及與會人士透露,關於本次會議的核心爭議——「是否在塑料生產階段引入規制」的問題,自討論初期就延續了INC5的膠著狀態。積極主張塑料管制的歐盟以及受海洋垃圾影響嚴重的島嶼國家,自INC5起就一致要求在條約中寫入生產和消費量的國際削減目標。另一方面,以沙特、俄羅斯為代表的產油國則堅持「應優先推進廢棄物管理」的立場,美國和中國也明確反對生產規制。

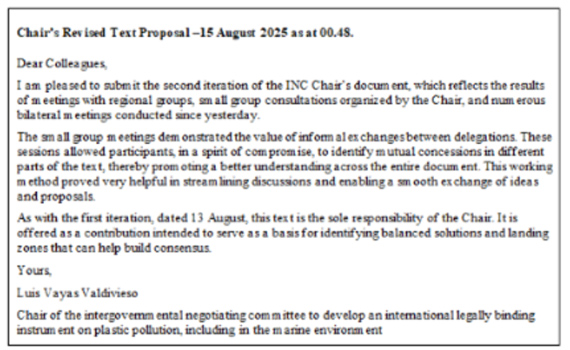

巴亞斯主席在會議尾聲提交了一份刪除直接涉及生產規制條款的條約草案。然而,此舉遭到規制贊成派的強烈反對,即使將會期延長一天至15日,各方仍未能達成共識。與會代表在閉幕後表示:「除中國外,美國在川普政府上台後轉向反對規制陣營是重要原因。」

INC6會議上繼續圍繞塑料生產規制議題展開激烈討論(UNEP提供)

除生產規制外條款基本成型

此次會議因生產規制意見對立導致協議未能達成。因此,會場上也出現了對巴亞斯主席的會議運營的嚴厲批評。除生產管制部分外,條文草案中關於削減因塑料不當管理產生的廢棄物(垃圾)等條款已基本成型。這表明談判也取得了一些成果。

巴亞斯主席8月15日提交的條約草案共31條。第1條明確規定條約目的是「保護包括海洋環境在內的環境及人類健康免受塑料污染」;第2條「原則」中提及「締約國有責任確保本國管轄或本國控制下的活動不損害他國環境或無管轄區域」。

此外,第4條「塑料製品」在設定條件的前提下,明確了減少塑料製品的生產與消費的總體方向。特別值得關注的是,草案指出應減少含有害化學物質的塑料生產的必要性。此外還詳細規定了導致塑料垃圾產生的不當管理行為。

INC6閉幕時巴亞斯主席提交的條約草案前言(UNEP提供)

UNEP執行主任英格爾·安德森在會議結束後表示,「塑料污染已經存在於我們的地下水、土壤、河流、海洋,甚至我們的身體裏」。同時她宣佈,UNEP將繼續與人類共同面臨的塑料垃圾危機作鬥爭。

UNEP執行主任安德森在INC6發表演講(UNEP提供)

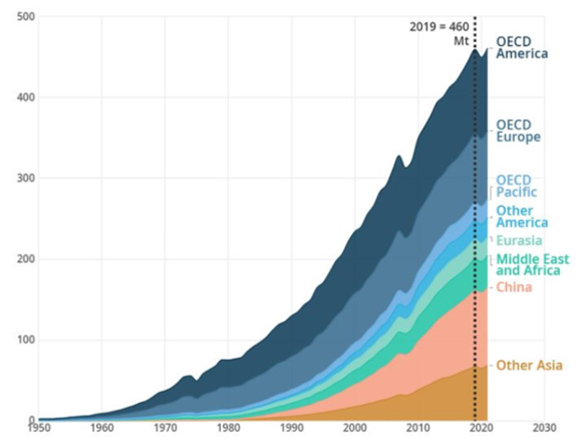

每年有610萬噸塑料垃圾流入海洋

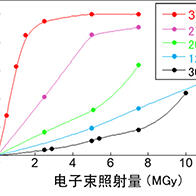

塑料具有價格低廉、重量輕、耐用且易於加工的特性,自1970年代以來,產量以發達國家為中心急速增長。根據經濟合作與發展組織(OECD)等機構的報告,全球塑料年產量自1950年的200萬噸激增至2019年的4.6億噸,70年間增長了約230倍。有預測顯示,未來30年全球將生產超過260億噸塑料。

目前的問題在於,量產消費後的塑料製品都以不恰當的方式被排放到環境中,全球平均回收率還不足10%。2019年的塑料垃圾量達到3.53億噸,20年間翻了一番。雖然此前估算每年流入河流和海洋的塑料垃圾約為800萬噸,但OECD最新數據顯示,2019年這一數字已降至610萬噸。儘管估算數字有所下降,但總量仍然驚人。有預測認為,到2050年,海洋中的塑料總量可能會超過魚類的總重量。

全球塑料消費量在持續增長(OECD提供)

揭示健康風險的研究相繼湧現

塑料垃圾在漂流過程中會碎裂成微小顆粒。直徑小於5毫米的被稱為「微塑料」(MP)。當魚類、海龜、海鳥等海洋生物誤將其當作食物吞食後,不僅會導致這些生物死亡,還會通過食物鏈對人類健康造成危害。這類揭示塑料垃圾風險的研究正在不斷出現。

義大利的一個研究團隊對257名頸動脈疾病患者血管中的斑塊進行剖切分析後發現,60%的患者體內檢測出MP等微小塑料顆粒。雖然微塑料與疾病之間的具體關係尚不明確,該研究論文已於2024年3月刊登在美國醫學期刊上,引發了全球的關注。

在日本,東京農工大學的高田秀重名譽教授(環境化學污染專業)等人的研究團隊長期致力於調查塑料垃圾對海洋生態系統的影響。他們特別針對產品中添加的耐燃劑、紫外線吸收劑等化學物質的有害性多次發出過警告。

污染海洋的塑料垃圾示意圖(UNEP提供)

制定具有實效性的國際公約迫在眉睫

據以觀察員身份參加INC6的環境智庫相關人士透露,美國總統川普在地球環境問題上對國際合作持消極態度,這種立場直接影響了美國政府的應對方式,並給會議蒙上了陰影。川普總統簽署了相關行政令,叫停前任拜登政府推動的紙質吸管轉換政策,明確展現出「迴歸塑料」的傾向。

美國是世界上人均塑料容器廢棄量最多的國家。當前美國政府的「本國優先主義」與地球環境問題不可或缺的多國協調機制格格不入,這一局面令人擔憂。廢棄量排名第二的則是日本。日本曾作為2019年大阪G20峰會主席國,主導制定了「到2050年實現海洋塑料垃圾零新增污染」的目標。

據現場的記者報導稱,「日本政府此次呼籲應制定多數國家都能參與的公約,在保持中立立場的同時積極奔走協調」。但由於時間有限等原因,日方在推動共識形成方面似乎未能充分發揮影響力,令人遺憾。

雖然下次INC會議的時間和地點尚未確定,但制定具有實效性的國際公約已刻不容緩。即便重啟談判,圍繞生產管制的分歧也難以輕易化解。具體管制措施可參照《氣候變化框架公約》下的《巴黎協定》模式,在公約成立後再行納入。

各國當前應優先致力於推動公約成型。同時,在各自的國內推進防止塑料垃圾流入海洋、開發替代品以及提高回收率等,仍有諸多可行的措施。

被隨意丟棄並遺留在環境中的塑料容器類垃圾示意圖(UNEP提供)

原文:內城喜貴 科學記者/共同通信客員論說委員 JST Science Portal 編輯部

中文:JST客觀日本編輯部