國立研究開發法人日本原子能研究開發機構(JAEA)發現,針對受放射性銫污染的土壤,添加氯化鈉(食鹽)並在真空中加熱至800度,可在短時間內去除其中九成的銫。這一結果被認為與一種名為「高速離子交換」的新現象有關。日本原子能研究開發機構計畫在未來約兩年時間內推進實證試驗,驗證「是否也能對10公斤左右的土壤進行低成本去除」等問題。

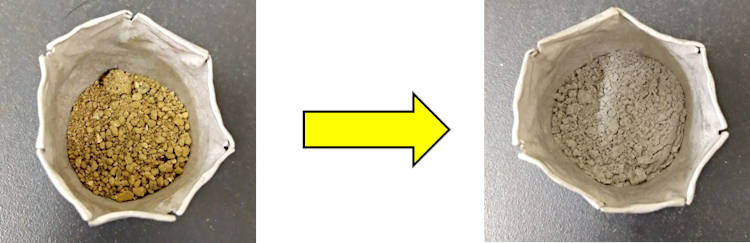

在受放射性銫污染的土壤(左)中添加食鹽並在真空中加熱至800度,去除九成銫後的土壤(右)(供圖:JAEA)

2011年東日本大地震中受災的東京電力福島第一核電站釋放的放射性元素銫,隨著雨水等降落至地面。銫會以離子形式進入土壤中黏土礦物的層狀結構中,因而難以去除。另一方面,在放射性銫的同位素中,銫137的物理半衰期為30年,環境污染將長期持續。因此,目前亟須開發低成本、高效率的除染方法。

據JAEA原子能科學研究所尖端基礎研究中心耐環境性功能材料科學研究團隊的下山巖研究主幹(材料科學領域)介紹,以往的除染方法是將含有放射性銫的土壤與食鹽等一同在1000~1300度條件下溶解,再去除氣化後的銫。但由於加熱溫度越高,能源成本也越高,降低處理溫度是一項難題。

下山研究主幹等人認為,若在真空中,即便在低溫下銫也容易氣化,除染效率可能會提升。他們以在福島縣富岡町採集的土壤為樣本,確認了該土壤的放射性濃度超過了環境省規定的「廢棄物安全處理基準(每公斤8000貝克勒)」,達到每公斤1萬貝克勒。

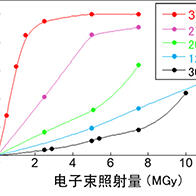

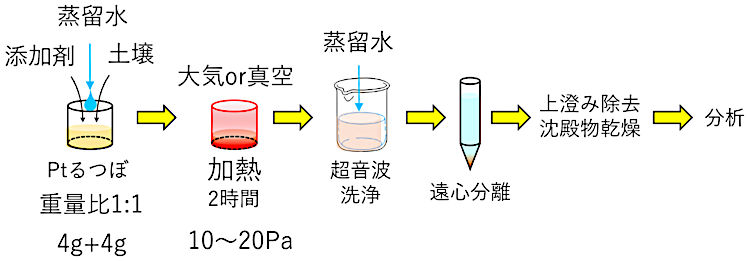

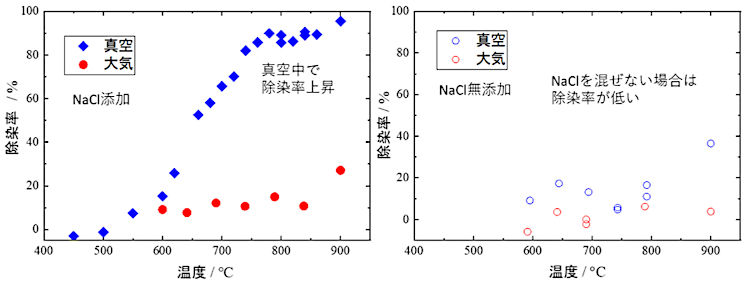

研究團隊將土壤與等量的食鹽在氣壓10~20巴斯卡(約為大氣壓力萬分之一)這一近似真空的狀態下加熱。結果顯示,在600~700度時,放射性銫的除染率有所上升,加熱約60分鐘達到800度時,除染率達到約九成。而在水溶液中的反應即便耗時5000分鐘,除染率仍不足三成。

將4克福島縣富岡町的土壤與4克食鹽放入坩堝,在近似真空的10~20巴斯卡條件下加熱,用水洗去食鹽僅收集土壤,然後檢測銫的去除效果(供圖:JAEA)

不進行抽真空操作,而是直接在大氣中加熱至800度,除染率僅為真空中的六分之一左右。此外,若不混合食鹽,即便處於真空狀態,除染率也不能達到預期水平。

在真空中(藍色菱形)與大氣中(紅色圓點)將受放射性銫污染的土壤與食鹽一同加熱後,除染率隨溫度的變化曲線(左側圖表);右側圖表為無食鹽條件下加熱時的除染率(供圖:JAEA)

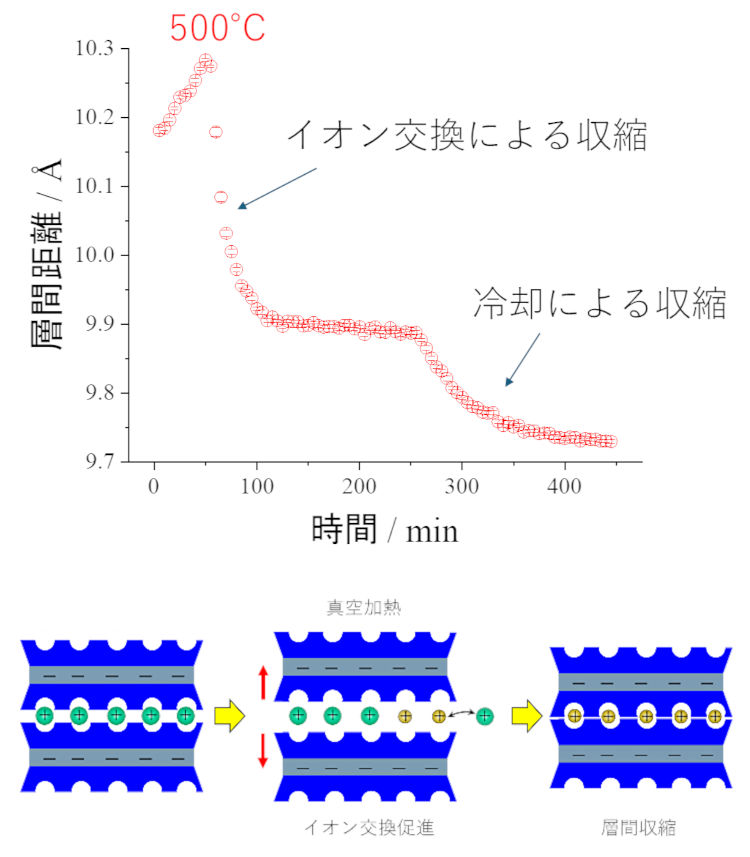

「在真空中將受放射性銫污染的土壤與食鹽加熱時,土壤黏土礦物的層間距最初會擴大,銫與鈉的離子交換後其距離會縮小」(供圖:JAEA)

關於「在真空中添加食鹽時可在較低溫度下去除」的原因,下山研究主幹等人將目光投向了土壤中銫離子所嵌入的黏土礦物層狀結構。通過X射線繞射實驗等研究發現:黏土礦物在加熱至500度的過程中,層與層的間距會逐漸擴大,但當進一步加熱至700度時,層間距會急劇縮小。

結合「真空中700度時,食鹽不經液態直接從固體氣化」,以及「銫的去除起始溫度低於食鹽氣化溫度」等現象,研究認為該過程中發生了「銫離子從黏土礦物中層狀結構擴大後形成縫隙中釋出,同為陽離子但尺寸稍小的鈉離子代替其進入縫隙」的離子交換現象,鈉離子的嵌入致使層間距縮小。

下山研究主幹表示:「離子交換在水溶液中是常見現象,但在除染領域,真空中發生的這種高速離子交換,我認為是一種新現象。」據悉,研究團隊未來在基礎研究層面,將測試食鹽以外其他添加劑的效果;在實證試驗層面,第一階段將在兩年內驗證「10公斤土壤是否能高效除染」,第二階段會將處理規模擴大至100公斤等重量,逐步驗證效率。

該研究的成果已發表在國際學術期刊《Journal of Environmental Management》的6月19日刊的電子版上。

日文:JST Science Portal 編輯部

中文:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Journal of Environmental Management

論文:Efficient soil decontamination via rapid ion exchange in vacuum

DOI:10.1016/j.jenvman.2025.126060