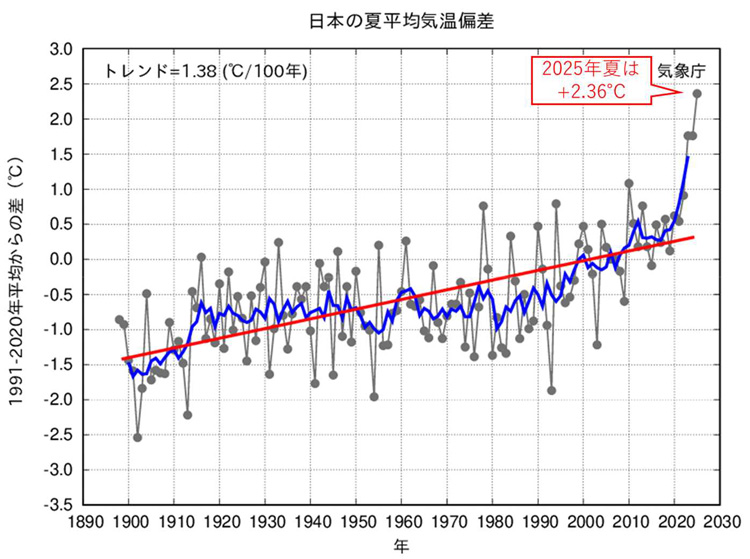

日本氣象廳2025年9月1日發佈消息稱,今年夏季(6月至8月)日本的平均氣溫比往年高出2.36度,成為自1898年開始有統計以來的「最熱夏天」。2023年與2024年都比往年高出1.76度,均為當年的最高紀錄,而今年又在此基礎上上升了0.6度。連續三年成為「最熱夏天」,氣溫上升的趨勢未見扭轉。

同時日本氣象廳預測,今年的高溫趨勢可能會持續至11月,並持續呼籲公眾做好中暑的防範措施。此外,氣象廳還指出,氣候變暖正導致「氣溫整體被提升」,預計從明年起,極端炎熱的夏季將持續增加。值得一提的是,9月1日是關東大地震紀念日,也是日本為應對地震、海嘯與颱風等自然災害而設立的「防災日」。今後,氣候變暖帶來的極端高溫和強降雨等自然災害有加劇的趨勢,相關應對工作也變得至關重要。

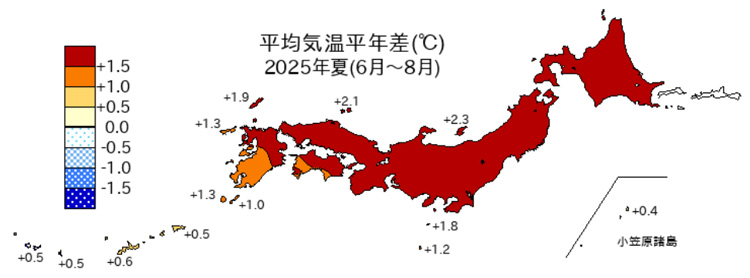

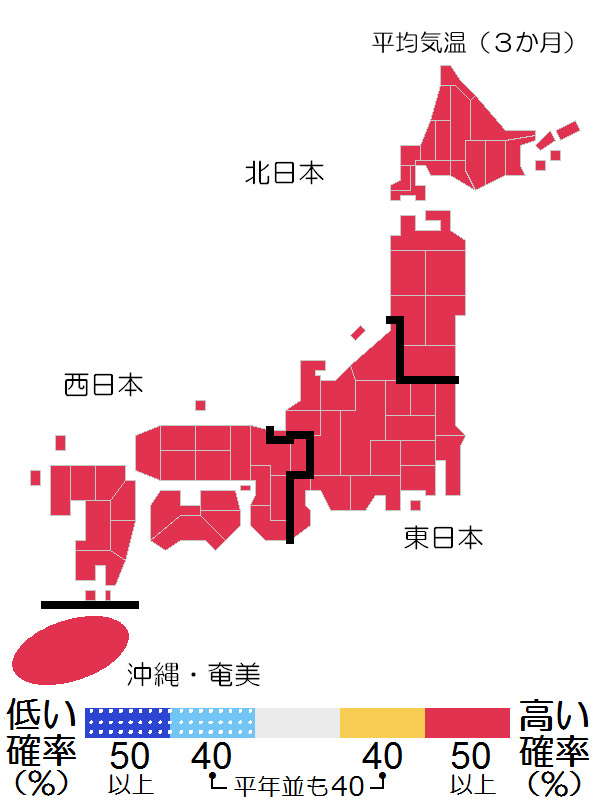

日本6~8月的平均氣溫與往年磁差異:除九州南部部分地區外,全國普遍高出1.5度以上(資料來源:日本氣象廳)

日本夏季平均氣溫偏差長期變化圖(資料來源:日本氣象廳)

全日本30個觀測點氣溫突破40度

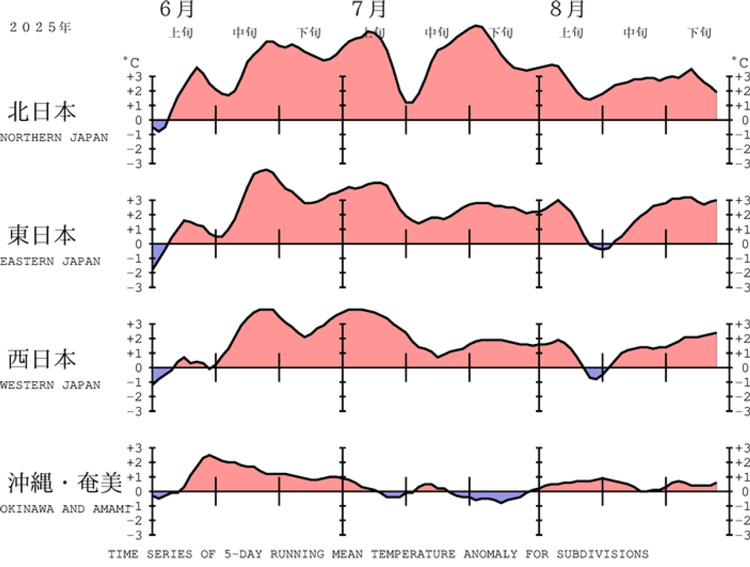

日本氣象廳的數據顯示,今年8月,群馬縣伊勢崎市測到41.8度的高溫,刷新了日本國內最高氣溫紀錄,全日本多個地點也都打破了各自的最高溫紀錄。氣溫超過40度的觀測點累計多達30處,為史上最多。日本今年夏季的平均氣溫較往年磁差值為:北日本+3.4度、東日本+2.3度、西日本+1.7度。

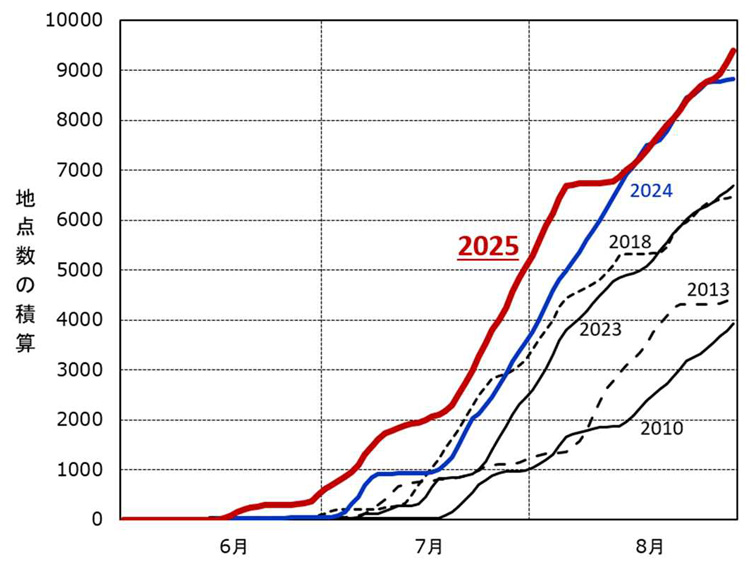

根據日本全國的「AMeDAS(地區氣象觀測系統)」觀測點數據,日最高氣溫超過35度「酷暑日」的地點累計超過了自2010年可比較以來在2024年創下的8,821個,達到了9,385個。此外,在全日本153個氣象台中,有132處的夏季平均氣溫達到了歷年最高。酷暑日最多的是大分縣日田市,共計55天;山梨縣甲府市與京都府田邊市均為53天,緊隨其後。

此外,今年夏季,由於太平洋高氣壓強勢籠罩,日本北部、東部及西部的日本海一側與太平洋一側的日照時數均顯著偏多。夏季日照時數與往年的比例方面,東日本日本海一側140%、太平洋一側137%,創下自1946年統計開始以來夏季「最多日照」紀錄。另一方面,由於梅雨鋒面和低氣壓影響較小,北日本、東日本的太平洋一側及西日本的日本海與太平洋一側降水量均偏少。

6~8月酷暑日地點數累計主要年份對比圖(資料來源:氣象廳)

各地區6~8月平均氣溫與往年磁差值趨勢圖(資料來源:氣象廳)

「雙高氣壓」成為破紀錄酷暑的主要原因

關於今年破紀錄酷暑的成因,日本氣象廳給出瞭如下說明:

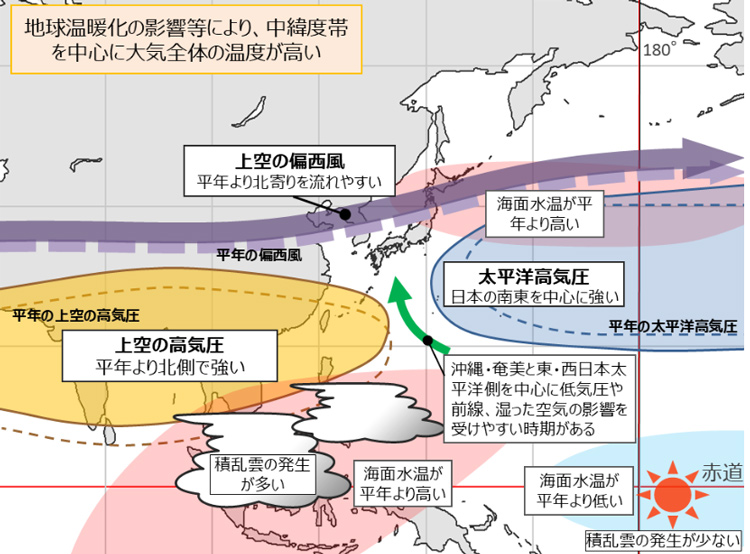

今年夏季,日本附近的偏西風軌道較常年更偏北,全日本範圍被暖空氣覆蓋。自6月起,太平洋高氣壓向日本擴張,原本應為梅雨季多雨的時期,今年梅雨鋒面活動偏弱,連續多日晴天。

從春季到盛夏的季節推進速度明顯加快,除日本東北地區外,多地在5月即進入梅雨期,6月中旬就已出梅。部分地區的入梅與出梅時間甚至創下歷史最早紀錄。同時,「西藏高氣壓」勢力增強,並因偏西風北移而位置偏北,使得暖空氣進一步流入。兩個高氣壓在日本上空疊加,便形成了「雙高氣壓」狀態。

日本氣象廳預測,至9月下旬,日本全國仍易被暖空氣覆蓋,氣溫將持續維持在高位。尤其在這一期間的前半期,氣溫將顯著偏高。同時,自6月下旬以來,日本北部、東部與西部持續受到高氣壓控制,降水偏少。未來一個月,這種趨勢仍將延續。因此,預計東日本太平洋一側的降水量將與往年相當或更少。

高溫或將持續至11月

日本氣象廳在8月19日公佈了9~11月的全日本天氣展望。該展望稱,預計至11月,日本全國仍將易受暖空氣籠罩,持續高溫的可能性極高。關於日本列島周邊中緯度地區的大氣與海洋特徵,受全球氣候變暖影響,大氣整體溫度偏高。太平洋赤道區的中部海面水溫偏低,而從印度洋東部至菲律賓以東海域海面水溫偏高,導致從印度洋東部到菲律賓東側上空頻繁生成積雨雲。

受此影響,上空偏西風將繼續較往年偏北流動。預計太平洋高氣壓在日本東南部最為強勢。同時,季節更替進程將繼續放緩,全日本範圍將更易被暖空氣覆蓋。

9~11月平均氣溫預測。可見高溫概率仍較高(資料來源:日本氣象廳)

基於數值預報結果整理的9~11月海洋與大氣特徵預測(資料來源:日本氣象廳)

受全球氣候變暖的影響毋庸置疑

日本氣象廳分析認為,日本夏季平均氣溫雖有波動,但總體呈長期上升趨勢,約每100年上升1.38度。由於氣候變暖,海面水溫不斷升高。三重大學研究生院生物資源學研究科的立花義裕教授等氣象專家指出,「日本近海的海面水溫尤為偏高」。印度洋等熱帶海域的高海溫加強了與日本天氣相關的高氣壓,同時,日本西部近海的高海溫導致水汽供應充足,促成了8月九州地區的強降雨。

立花教授此前多次指出,北極周邊變暖導致偏西風蛇行和氣流位置偏移,成為近年來北半球暴雨、乾旱、破紀錄酷暑等極端天氣的主要誘因,並反復強調應對氣候變暖的重要性。此外,急救醫學專家、日本醫科大學的橫堀將司教授指出,「日益增多的中暑傷亡已從‘災害級’升級為‘超災害級’」,呼籲公眾必須採取「自我保護措施」。

聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)2021年8月發佈的《第六次評估報告》指出:「即便今後將溫室氣體排放量控制在較低水平,到2040年全球氣溫仍可能較工業革命前上升超過1.5度。」 報告進一步分析稱,若升溫1.5度,「50年一遇的熱浪」將比1850~1900年期間增加8.6倍;若升溫2度,則增加13.9倍。而「10年一遇的強降雨」在升溫1.5度時,也將比1850~1900年增加1.5倍。

今年夏季,北半球除日本外,歐洲各國也遭遇了創紀錄的酷暑,印度西北部則遭受因創紀錄的暴雨造成的嚴重災害。IPCC反復指出並警告的氣候變暖引發的極端氣象現象正日益顯現。另一方面,旨在防止氣候變暖的國際框架《巴黎協定》所推動的應對措施進展遲緩,危機感與日俱增。既然氣候變暖在一定程度上難以避免,那麼IPCC和日本環境省所倡導的「適應策略」——即保護民眾生命和國土的應對措施,加快其落實就顯得愈發迫切。

IPCC第六次評估報告封面(資料來源:IPCC)

原文:內城喜貴 / 科學記者 JST Science Portal 編輯部

中文:JST客觀日本編輯部