東京大學研究生院工學系研究科社會基盤學專業的石川悠生博士研究生(研究期間)與生產技術研究所的山崎大副教授等人的研究團隊,利用可從衛星觀測數據推定河川流量的新方法(衛星觀測流量),將其應用於中國黃河的主要幹流區域,明確了可從太空捕捉人類活動引起的河流流量變化。相關研究成果已發表在期刊《Geophysical Research Letters》上。

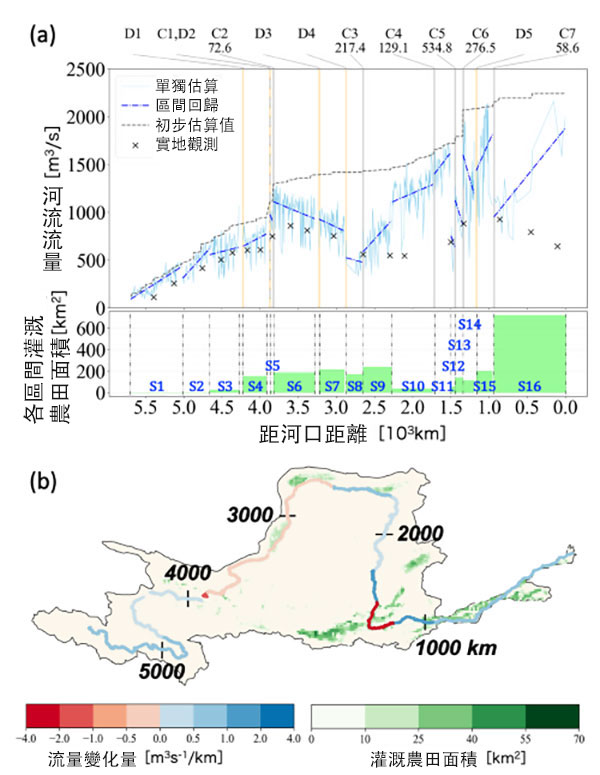

圖1:衛星觀測的黃河主河道流量空間變化(供圖:東京大學)

(a)668個獨立河道段的流量估算值(淺藍色虛線)及其區間迴歸(深藍計算機色虛線)。灰色豎線表示與主要支流的匯合處(標註「C」),可見所有匯合點的流量均有所增加(「C」下方數字為流量增加量[m³/s])。區間回歸線與上游區域用「×」標註的實地觀測流量值趨勢尤為吻合,這些區域正是目前灌溉活動密集開展的地區;(b)迴歸區間內河川流量變化量的趨勢。

在實地流量觀測受限的流域,要掌握從流域上游到下游究竟何處產生了此類人類活動的影響並非易事。衛星遙感可作為解決這類空間性制約的手段,但傳統衛星雖能夠觀測地表,卻難以觀測需要水下資訊的河流流量。

近年來,一種前瞻性考慮SWOT衛星二維水面高程數據應用、僅利用衛星觀測數據即可估算河川流量的方法(衛星觀測流量)被開發出來。然而,以往關於衛星觀測流量的研究側重於與實地觀測數據對比的時間序列評估,至於能否檢測出人類活動引起的河川流量變動仍是未知數。

此次研究團隊著眼於該方法無需使用地面觀測數據即可實現廣域流量估算的優勢,基於從「Landsat」衛星圖像中提取的河道寬度,嘗試對黃河主河道從上游至下游連續的668個點位進行流量估算。

結果顯示,該方法成功估算出了合理的河川流量間距分佈;上游區域特定區間內衛星觀測流量的變化趨勢與實地觀測數據吻合,尤其在灌溉密集地區明確確認了流量減少趨勢。此外,在與主要支流匯合點也觀察到衛星流量數據的增加。這些結果提示,衛星觀測流量能夠掌握人為因素與自然因素共同引起的流量變動。

研究還發現,即便是在衛星觀測流量的初步估算中,通過模擬性考慮人為活動產生的取水影響,也能抑制在人類活動影響集中顯現的下游區域中的流量過大估計,從而提高衛星觀測流量的整體估算精度。另一方面,研究還確認在像黃河下游這樣由堤防導致河道寬度變化受限的區間,基於河道寬度的衛星觀測流量估算難以捕捉空間上的流量變化,因此目前正在探討今後除河道寬度外,還將充分利用可觀測水面高程的SWOT衛星數據。

此次發現表明,利用衛星數據能夠掌握全球河流的人類活動影響。這將有望成為掌握世界各地水資源利用實際情況、評估水資源及農業可持續性的基礎。此外,該發現還有望為缺乏實地觀測的發展中國家及山區等流域制定河流洪水防治與水資源管理及生態系統影響監測相關的規劃與政策提供幫助。

石川悠生表示:「當瞭解到僅利用衛星觀測數據就能估算流量的先進方法時,我便萌生了能否運用該方法捕捉我本就關心的人類活動對河流產生的影響。雖然當今處於數據爆炸時代,但水文觀測數據完備的流域仍佔少數,因此我認為,能夠掌握未觀測流域中人為因素對河流的影響具有重要價值。今後,我們將運用新近可利用的SWOT衛星數據,旨在從太空揭示全球的人類社會與陸地水循環的相輔作用。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Geophysical Research Letters

論文:Evaluation of a Width-Based Satellite Discharge Algorithm for Detecting Longitudinal Flow Changes in a Human-Regulated Continental River Basin

DOI:10.1029/2024GL114191