目前全球高科技領域競爭最激烈的三個板塊是:高端半導體晶片、人工智慧(尤其是生成式人工智慧)、以及量子計算。本文將通過日本產業綜合研究所(產綜研)與美國IBM公司在量子計算方面的布局比較,揭示日美在量子計算領域的競爭態勢與前景。

「產綜研」是日本最大的國立研究機構「產業技術綜合研究所(National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, AIST)」的簡稱,在作為日本政府產業政策智囊的同時,在日本產業技術實用化研究領域,扮演著核心角色。

為應對資訊科技的發展而日益增長的對大規模数據高速且高效地處理的新技術開發的需求,產綜研內部設立了一個「量子·AI融合技術業務開發全球研究中心(G-QuAT)」。G-QuAT致力於通過相互補充地利用適合此類資訊處理技術的量子計算技術和AI等經典計算技術,確立先進的融合計算技術,並以該新型融合計算技術的社會應用為目標,創造利用量子計算機的應用案例。G-QuAT還將牽頭開展旨在穩定供應高品質零部件和材料的評估方法的開發及其標準化工作。在量子設備開發方面,產綜研一直在推進面向量子比超大型積體電路化的開發。通過這些舉措,G-QuAT將推動新型融合計算技術的社會應用,致力於解決經濟社會課題、開拓新市場,並利用由此產生的收益開拓下一個市場,構建全球商業生態系統。

產綜研G-QuAT現在設置有由富士通開發的64量子位元的超導量子計算機,美國IQuEra公司開發的256量子位元的中性原子量子計算機,本年度還將引進由東京大學OptQC公司開發的光量子計算機。G-QuAT同時還擁有由富士通研發的搭載NVIDIANVDIA GPU 100的超級計算機,可以進行數字退火等模擬量子計算。

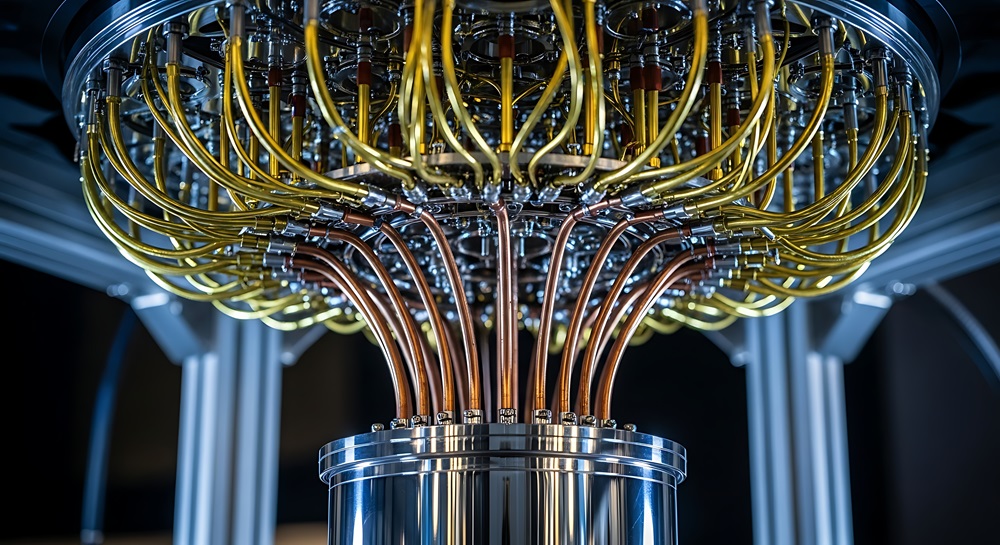

超導量子計算機示意圖

產綜研正在按照內閣府發佈的「戰略性創新創造項目」政策,推進研發「現實社會和產業課題的解決案例」。其中在「大規模數子計算機路線圖的製作」項目中,產綜研的研究團隊從實現量子計算機的多種技術方式中,挑選出了超導方式的大規模數子計算機技術,並彙總製作了實現該系統所需要的技術。產綜研的研發與日本國家層面的戰略,尤其是內閣府主導的「量子未來社會願景」緊密協同。該願景為2030年設定的核心目標是:實現「實用級」量子計算機,並將其用於解決實際科學和工程問題,同時構建起支撐量子計算機應用的生態系統。產綜研的計畫裏並不拘泥物理量子位元數量,而是注重實用與打造生態系統。

具體可以分解為以下幾個核心內容:

1. 硬體開發目標:實現「實用級」量子計算機,目標是開發出「故障容許度量子計算機」(Fault-Tolerant Quantum Computer)的早期原型。這意味著要大幅降低量子位元的錯誤率,通過量子糾錯(QEC)編碼,用多個物理量子位元組成一個邏輯量子位元,從而能夠執行更長時間、更複雜的計算。產綜研正在同時推進超導、離子阱、光量子(目標是2030年4月以前構築超過10,000個物理量子位元規模的超導量子計算機)等多種量子位元技術路線,以確保技術可行性。

2. 軟體與演算法開發:構建應用生態

量子軟體堆棧:開發完整的軟體工具鏈,包括量子程式設計語言、編譯器、糾錯碼庫、模擬器等,讓研究人員和工程師能夠更輕鬆地使用量子計算機。

演算法與應用探索:重點在材料開發(如為新電池、新半導體材料進行量子化學模擬)、新藥研發(模擬分子相互作用)、金融工程(優化投資組合、風險評估)和優化問題(物流、交通網路優化)等領域尋找「殺手級應用」。

目標是到2030年,在這些特定領域證明量子計算機相對於經典超級計算機的「優勢」(量子優越性/量子霸權)。

3. 人才培養與產業合作

培養量子技術人才:這是國家戰略的重中之重。目標是到2030年,使日本國內量子技術用戶達到1000萬人,包括研究人員、工程師和應用開發者。

產學研協同:促進產綜研、大學與私營企業(如豐田、三菱化學、瑞穗金融集團等)之間的合作。企業負責提出實際需求和應用場景,研究機構則負責技術攻關,共同加速技術落地。

4. 基礎設施建設

量子雲端計算平台:通過雲服務提供對量子計算硬體的遠程訪問,讓更多用戶無需擁有昂貴的硬體就能進行量子計算研究和實驗。

標準化與安全性:積極參與量子計算相關技術的國際標準制定,並研究量子計算機帶來的網路安全挑戰(如對現有加密體系的威脅)及後量子密碼(PQC)解決方案。

與此同時,美國的IBM公司也提出了一個從「量子位元數量」轉向「實用價值」的目標,即所謂「能力提升2萬倍」計畫。該計畫指的是在2023年的基礎上,到2029年,其整個量子計算系統處理真實世界問題的能力(即量子效用)將提升20,000倍。

這個「能力」是多個關鍵技術領域共同進步的乘積效應,主要包括以下三個向度:量子位元數量(規模),量子位元質量(速度與誤差率),系統整合與軟體(經典-量子協同)。為了實現這一宏偉目標,IBM 的路線圖規劃了幾個關鍵階段和技術:

1. 硬體升級:從「Heron」到「Starling」處理器

2023年基礎:以Heron(133量子位元)處理器為基準。Heron的關鍵改進是採用了新的耦合器,大幅減少了雙量子位元門錯誤,並且支持模組化互聯。

規模擴張:2025年將推出 Kookaburra 處理器,通過晶片互聯技術將多個晶片模組連接起來,構建超過1000量子位元的系統。

通過持續擴大互聯規模,IBM計畫在2029年的Starling上實現超過 10,000 個量子位元的系統。位元數量的增長是能力提升的基礎。進一步地,計畫在2033年完成的Blue Jay將實現2000邏輯量子位元,達到Starling的10倍的規模。

2. 質量飛躍:糾錯與「藍色基因」計畫

這是實現「2萬倍」目標最核心、最具挑戰性的部分。單純增加位元數而不解決錯誤問題是無效的。

糾錯碼(QEC): IBM採用Gross碼作為其核心糾錯方案。簡單來說,就是用多個物理量子位元(比如 100-200個)通過糾錯碼編碼成一個更穩定、錯誤率更低的 邏輯量子位元。

2026年:IBM Quantum Flamingo 處理器將首次展示動態電路糾錯,這是實現邏輯量子位元的關鍵一步。它將證明可以通過即時糾錯來延長量子資訊的壽命。

2029年:目標是構建出擁有約100-200個邏輯量子位元的系統,即IBM Quantum Starling。每個邏輯量子位元由數百個物理量子位元構成,但其錯誤率極低,能夠運行長達億次操作的複雜演算法。邏輯量子位元的誕生意味著真正可靠、可用的量子計算成為現實。

3. 系統與軟體:構建「以量子為中心」的超級計算

硬體是基礎,但讓硬體發揮效用需要強大的軟體和系統整合。

量子-經典整合: IBM計畫將量子處理器(QPUs)與經典超級計算機(如CPU、GPU)緊密整合,量子計算機將作為加速器(類似今天的GPU)來處理特定任務。

軟體棧:持續開發 Qiskit 等軟體工具,讓開發者能夠更高效地編寫量子演算法,並自動進行糾錯和資源優化。

雲訪問與API:通過雲平台提供這些強大算力,用戶無需擁有硬體,即可通過API呼叫量子計算資源來解決實際問題。

「2萬倍」這個數字是一個模型估算,是上述多個因素改進的乘積:10 × 5 × 15 × 5 × 5 = 18,750 ≈ 20,000倍,即:

位元數量增長 (~10x): 從 100+ 邏輯量子位元到 1000+ 邏輯量子位元。

速度提升 (~5x): 通過改進門操作速度和編譯器優化,計算速度更快。

錯誤率降低/相干時間延長 (~15x): 通過硬體改進和糾錯,有效操作次數大幅增加。

演算法與編譯器優化 (~5x-10x): 軟體層面的進步使計算效率更高。

動態電路與並行化 (~5x-10x): 新的計算範式帶來額外增益。

因此, 10 × 5 × 15 × 5 × 5 = 18,750 ≈ 20,000倍

2029年,如果IBM成功實現目標,我們看到的將不是一台簡單的「2萬量子位元」的機器,而是一個由數萬個物理量子位元組成,通過先進糾錯技術形成數百個高保真邏輯量子位元,並與經典超級計算系統無縫整合的大型計算平台。其處理特定實際問題的能力(如新材料發現、藥物分子模擬、金融建模優化等)將比2023年的水平強大數萬倍,從而真正開啟量子實用時代。

可以看出,雖然在具體的路線圖上有所迥異,產綜研與IBM的路線圖殊途同歸。都是鎖定了量子計算的實際應用。產綜研的目標是國家性和戰略性的,旨在「補齊短板」並打造完整的國內產業鏈。IBM的目標是商業性和技術性的,旨在打造出最強大、可售賣的量子計算產品。

供稿 / 戴維

編輯 JST客觀日本編輯部