日本國立研究開發法人產業技術綜合研究所(簡稱產綜研,AIST)等組成的研究團隊發現,在可反復使用的二次電池中,作為分子離子的六氟磷酸根離子(PF₆-)在電極內部的移動速度快於鋰離子(Li+)。這一發現表明,如果能開發出分子離子在正負極間往返傳輸的「分子離子電池」,就能實現電池的快速充放電,這將有望推進與當前普及的鋰離子電池並行的新型二次電池的研發。

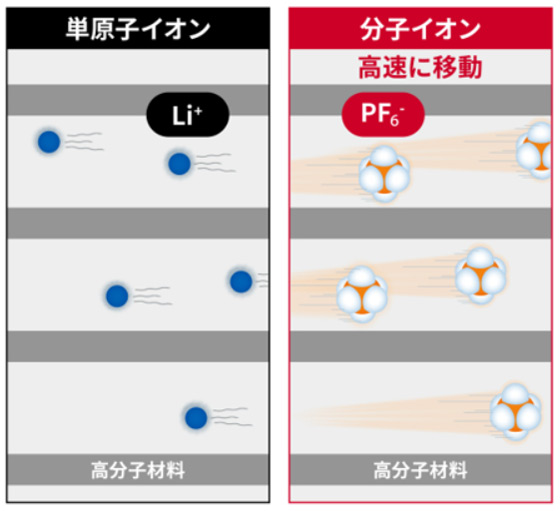

分子離子比單原子離子移動速度更快的示意圖(供圖:產綜研)

二次電池又稱充電電池,其中鋰離子電池已被廣泛應用於手機、電腦、電動汽車等領域。其開發者吉野彰等於2019年獲得諾貝爾化學獎。

產綜研電池技術研究部門的八尾勝(分子化學領域)研究團隊負責人,將研究重點放在了鋰離子電池中所含的PF₆-。早在2015年,八尾勝便通過實驗證明,PF₆-可用作二次電池中的電荷載體。由於PF₆-在溶液中的電導率高於離子半徑較小的Li+,因此八尾勝推測PF₆-比Li+傳導電流的速度更快。然而當時缺乏可直接比較電極內陽離子與陰離子兩種離子移動速度的方法,因此這一推測未能得到驗證。

與此同時,從事電池相關研究的佐野光高級主任研究員(分析化學領域)發現了一種可分別在不同位置與PF₆-和Li+發生電荷交換反應的由2,6-雙(二苯胺基)蒽醌聚合形成的聚合體材料。基於此發現,佐野光向研究團隊負責人八尾勝提出建議,利用該材料實現對電極內部PF₆-與Li+移動速度的直接對比測量。

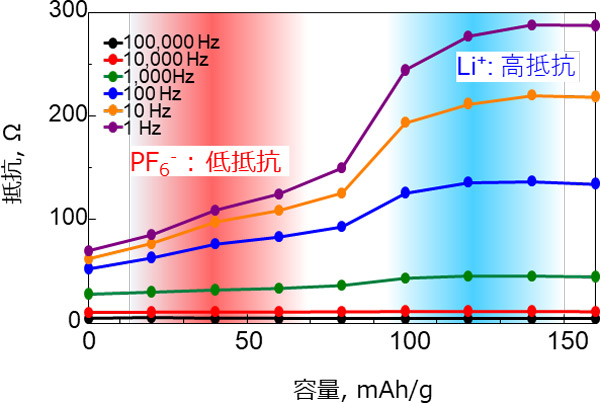

在實際實驗中,研究團隊將該聚合體材料作為電極使用,通過調節電壓與電流參數,分別測量了PF₆-和Li+單獨移動時的情況。實驗結果顯示,在放電過程中,PF₆-的電阻低於Li+,表明其移動速度更快。雖然單原子離子Li+的離子半徑更小,但其較高的表表面電荷密度被認為是導致遷移速率減緩的主要原因。

放電時的電阻變化。紅色區域表示六氟磷酸根離子(PF₆-)放電,藍色區域表示鋰離子(Li+)放電。電阻越高,說明離子移動越困難、速度越慢。(供圖:產綜研)

八尾研究團隊負責人表示:「鋰離子的移動就像單獨走在人群中的名人,會被粉絲團團圍住而寸步難行。相比之下,PF₆-離子中的磷原子被六個氟原子緊密包圍,則如同有六名保鏢貼身護衛的名人,能在人群中順利前行。」

此次作為電極材料使用的「2,6-雙(二苯胺基)蒽醌」,具備承受反復充放電的潛力。從原理上看,分子離子電池可採用不會發生熱散逸的材料構建。儘管當前仍處於基礎研究階段,但如果分子離子電池研發取得突破,或將為解決鋰離子電池普及導致的稀有金屬短缺及起火事故提供全新的解決方案。

在電極內部確認分子離子PF₆-比單原子離子Li+移動更快的實驗現場(供圖:產綜研)

該項研究由大阪公立大學工業高等專門學校與愛媛大學合作完成,相關研究成果於7月25日發表於歐洲化學會學術期刊《ChemSusChem》電子版上。

原文:JST Science Portal 編輯部

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:ChemSusChem

論文:Molecular Anions Move Faster than Lithium Ions as Charge Carriers in the Organic Battery Electrodes: Insights from 2,6-Bis(diphenylamino)anthraquinone

DOI:10.1002/cssc.202500785