京都大學等組成的研究團隊開發出了一種使用錫替代鉛的鈣鈦礦太陽能電池新製法。傳統方法難以做出超過1厘米見方的尺寸,而新方法成功製作出了7.5厘米見方的電池。這種降低了環境負荷的錫鈣鈦礦太陽能電池在歐洲等地受到矚目。研究團隊將通過創業公司推進量產技術的開發。

採用京都大學開發的新製法制備的7.5厘米見方錫鈣鈦礦太陽能電池(供圖:京都大學若宮淳志教授)

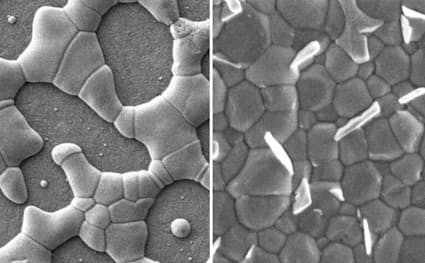

顯微鏡觀察可見,傳統方法㊧存在間隙,新方法可形成更加緻密的晶體(供圖:京都大學若宮淳志教授)

作為日本開發出來的鈣鈦礦太陽能電池技術,其特點在於傳統太陽能板所沒有的輕薄、可彎曲的柔韌性。原料是由能高效吸光的碘、鉛等原子構成,具有特殊晶體結構的物質,可通過塗覆於薄膜等基板上製成電池。因為重量輕,這種電池能貼附在建築外牆、汽車車身頂部等以往安裝困難的位置,故而受到關注。

但由於原料中的鉛屬於有害物質,科學界正在推進用性質相似的錫替代鉛的研究。但使用錫原料時,原料塗覆在薄膜上後會瞬間結晶,難以在較大的基板上實現薄而均勻的塗覆,這成為錫鈣鈦礦太陽能電池大型化的一項難題。

若宮淳志教授等人開發出了一種可將基板塗覆原料的結晶速度延緩至60秒左右的技術。該方法會在原料中混入附著錫原子、阻礙結晶的添加劑,將原料塗覆在薄膜上並在真空狀態下乾燥後,薄膜上會形成較小的晶體,隨後在100攝氏度下加熱,添加劑蒸發後晶體呈現平滑生長。

研究中製作出了7.5厘米見方的太陽能電池。採用傳統方法時,薄膜上會有約兩成區域形成無晶體覆蓋的空白,而新方法則實現了整個表面的晶體覆蓋。若宮教授強調:「從原理上講,超過30厘米見方的太陽能電池也能做出來。這意味著我們成功突破了長期以來的大型化難題。」

本次研究是京都大學與該校孵化的初創企業株式會社Enecoat Technologies(位於京都府久御山町)共同進行的,相關成果已發表在美國化學會期刊《ACS Energy Letters》上。研究團隊將通過該公司,力爭在2030年完成錫鈣鈦礦太陽能電池量產技術的開發。

原文:《日本經濟新聞》、2025/10/07

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:ACS Energy Letters

論文:Substrate-Independent and Antisolvent-Free Fabrication Method for Tin Perovskite Films via ImidazoleComplexed Intermediates

URL:doi.org/10.1021/acsenergylett.5c02366