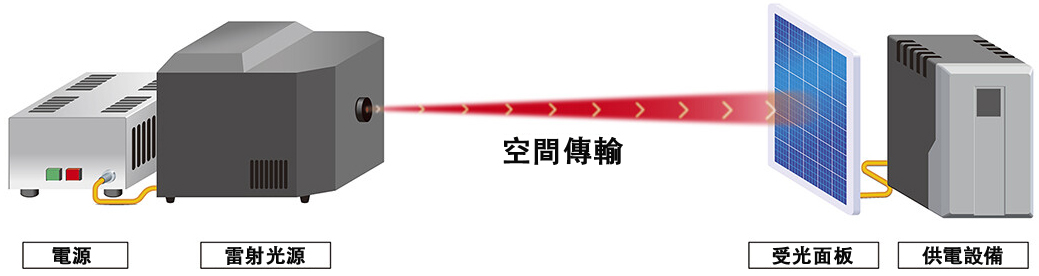

9月17日,NTT與三菱重工宣佈,成功完成了通過雷射光束向1公里外進行無線能量傳輸的光無線供電實驗,實驗將約1瓩(1035瓦)光功率的雷射光束發射至1公里外的硅製受光面板,最終在接收端收到了152瓦的電力。

圖1.光無線供電系統示意圖(供圖:NTT)

在記者說明會上,NTT宇宙環境能源研究所落合夏葉(零環境負荷研究項目)表示:「本次實驗實現了將雷射轉換為電力時15%的受電效率,作為在大氣亂流較強的環境下使用硅製光電轉換元件的光無線供電技術,這是世界最高的能量轉換效率。」

該成果使得向無法鋪設電力電纜的偏遠地區進行無線供電成為可能,未來還有望應用於離島、受災地區等用途的應急供電,還可期待將其擴展至宇宙空間的衛星與空中飛行的無人機等領域。

隨著智慧型手機、可穿戴設備、無人機、電動汽車等的普及,無需使用電纜即可實現供電的無線供電技術受到關注。現行的無線供電方式主要包括微波與雷射兩類,其中微波無線供電已實用化。

雖然雷射無線供電尚未投入實用,但憑藉雷射的高指向性優勢,有望通過小型設備實現公里級的遠距離無線供電。

然而,雷射無線供電技術實用化時存在接收效率低的課題。其原因主要在於雷射特別是在大氣等環境下長距離傳輸後光強變得分佈不均,導致接收端的光電轉換元件將雷射轉化為電力時的效率變低。

為此,本次實驗結合了NTT的光束整形技術與三菱重工的受光技術,通過實證實驗實現了雷射無線供電的高效率化。

在雷射發射端,實驗採用了NTT開發的可使雷射在傳輸1公里後仍保持均勻強度的「長距離平坦光束整形技術」;在受光端,則採用了三菱重工開發的「輸出電流平準化技術」——通過光束均化器(使光強度分佈均勻的裝置)及平準化電路抑制大氣亂流的干擾,在戶外環境下進行了長距離光無線供電實驗。

實驗於2025年1月至2月期間,在和歌山縣西牟婁郡白濱町的南紀白濱機場舊跑道實施。研究人員在跑道一端設置了配置有雷射發射部件的發射棚,並在距離該發射棚1公里處設置了容納受光面板的受光棚。

由於雷射發射時的光軸高度距離地面僅約1米,且光軸與地面呈水平方向,因此雷射傳輸會強烈受到地面熱量及風力影響,尤其是容易受到大氣亂流的影響。

研究人員在發射棚內生成了輸出功率為1035瓦的雷射,並利用繞射光學元件對光束進行整形,確保其在傳輸1公里後強度分佈保持平坦(長距離平坦光束整形技術)。此外,為使雷射精準照射到受光面板,還通過方向控制鏡調整了光束的傳播方向。

經過這樣整形的光束從發射棚的開口處射出,經過1公里的空間傳輸後到達受光棚。針對雷射在傳輸過程中因大氣亂流產生的強度光點,受光棚內的光束均化器會將其擴散,使均勻的光束照射到受光面板上——通過這一設計,實現了雷射向電力的高效轉換(即輸出電流平準化技術)。

考慮到受光面板的成本與獲取便利性,研究團隊最終採用了硅製光電轉換元件。本次實驗中,從受光面板輸出的平均電力為152瓦,成功實現了轉化效率(受電功率與雷射發射功率的比值)15%的光無線供電。此外,實驗還成功實現了30分鐘的連續供電,證實了本次技術具備長時間供電的能力。

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部