京都大學的內本喜晴教授等人開發出了一項可使製造氫氣所需觸媒中的貴金屬使用量減少九成以上的技術。研究人員通過優化觸媒表面貴金屬原子的排列方式,取得了上述成果。若將該技術應用於製氫裝置,將有助於降低生產成本。

上述成果由京都大學與田中貴金屬工業株式會社、技術研究組合FC-Cubic等機構的共同取得,相關論文已發表在美國化學會期刊《Journal of the American Chemical Society》上。

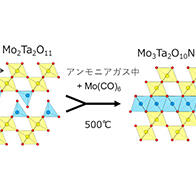

研究明確了有助於減少觸媒中銥用量的原子排列方式(供圖:奈良女子大學山本健太郎副教授)

作為實現「去碳」的能源選項,氫氣即便燃燒也不排放二氧化碳(CO₂)而備受關注。氫氣可通過源自可再生能源的電力分解水來生產。但是,促進分解反應的觸媒需使用貴金屬銥且電解效率偏低,這被視為製氫的一大課題。

銥的全球年產量僅為7~8噸,極為稀少,價格甚至高於黃金與鉑。要實現氫氣的低成本生產,減少觸媒中的銥用量不可或缺。雖然許多研究團隊都致力於相關材料研發,但大多在採用試錯法合成。

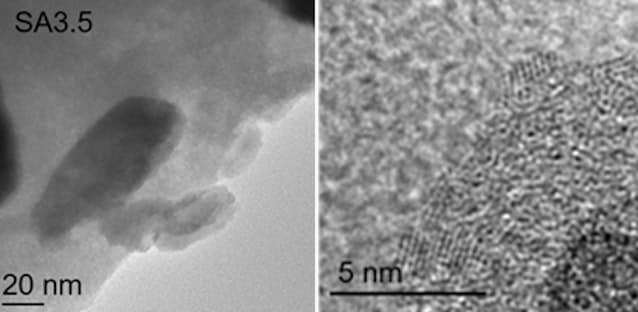

為減少銥的用量,研究團隊探明瞭觸媒表面原子的最佳排列方式。研究發現,當增加被稱為「單斜晶」的原子排列比例時,觸媒促進化學反應的性能上升。即便將銥用量減少至傳統水平的1/10以下,仍有望維持性能。另一方面,研究也發現觸媒存在易劣化的問題。未來將通過優化觸媒內部結構等方式,兼顧性能與耐久性。

原文:《日本經濟新聞》、2025/9/23

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Journal of American Chemical Society

論文:Identifying Active Sites of IrOx Catalysts for OER: A Combined Operando XAS, SEIRAS, and Theoretical Study

DOI:10.1021/jacs.4c18510