日本東京工業大學理學院地球行星科學系博士三年級的荒川創太與該校地球生命研究所的特別研究員兵頭龍樹、副教授玄田英典通過共同研究發現,「海王星外天體」(指太陽系中所在位置或運行軌道超出海王星軌道的天體)中直徑在1,000km以上的天體的衛星很可能是在太陽系形成初期兩個熔融天體的碰撞形成的。

另外,研究結果還顯示,構成衛星系統的天體如果在衛星形成初期發生熔融,則觀測到的自轉和公轉週期以及離心率可以通過潮汐引起的軌道演化來解釋。這些結果表明,太陽系外圍也在非常早的時期就形成了大型天體。這一發現對明確太陽系的行星形成機制來說至關重要。相關研究論文已發表在6月25日發行的英國國際學術期刊《自然-天文學》(Nature Astronomy)上。

研究背景

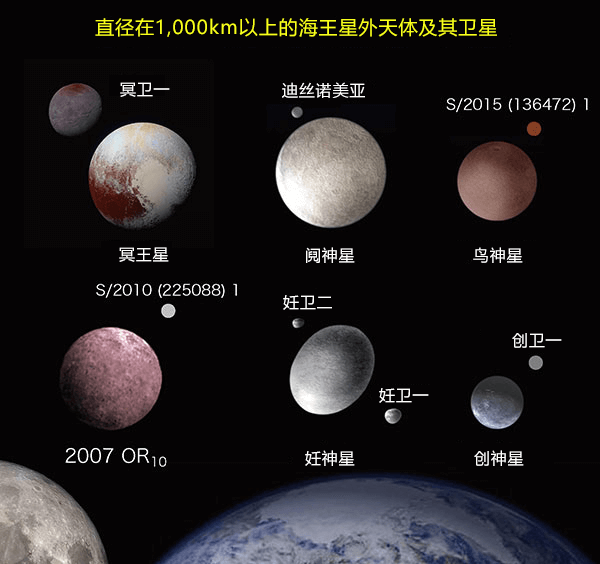

瞭解太陽系小天體的形成時期和形成機制對於解開地球及其他行星的誕生之謎至關重要。近年來發現,在海王星外天體中,直徑超過1,000km的天體全都擁有大型衛星(圖1)。

圖1:目前發現的直徑在1,000km以上的海王星外天體及其衛星(供圖:NASA/APL/SwRI/ESA/STScI)。據估算,這些衛星的質量約為其中心天體的1/10到1/1000。

通過以往的研究人們已經知道,這些天體的衛星的質量達到其中心天體的1/10到1/1000(月球的質量為地球的1/80),衛星的離心率還不到0.1,幾乎是圓形軌道。但一直不太清楚這些衛星究竟是如何形成的。關於目前發現的海王星外最大的天體冥王星及其最大的衛星冥衛一,主流觀點認為其與地球衛星——月球一樣,是通過天體的大碰撞形成的。因此,研究小組認為,通過調查天體大碰撞是否還能形成冥王星和冥衛一這一衛星系統以外的天體,就能綜合瞭解海王星外的衛星的形成。

研究成果

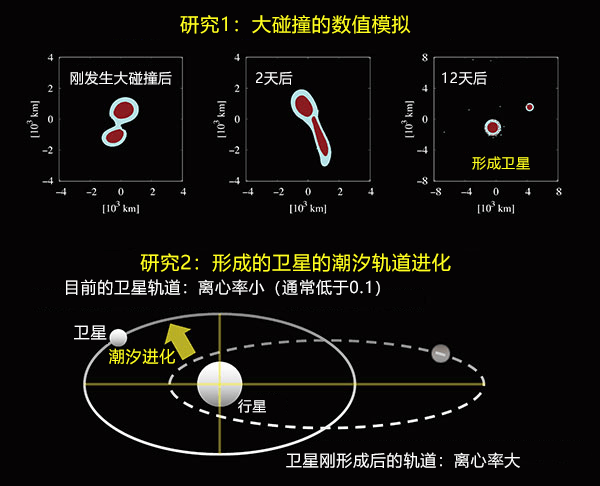

研究小組首先通過數值模擬調查了天體大碰撞是否會形成多種衛星(圖2)。通過對不同的碰撞速度、碰撞角度、碰撞前兩個天體的分化狀態和組成,以及質量比等進行參數模擬發現,發生碰撞速度低至與脫離速度約為同等水平、且碰撞角度約為45度以上的擦碰時會形成衛星。另外,這個結果還表明,衛星的形成與天體是否分化及其組成、質量等條件無關。另一方面,觀測發現,根據碰撞速度和碰撞角度的不同,所形成的衛星的質量也不一樣,這就可以解釋為什麼實際觀測到的中心天體與其衛星的質量比各不相同(1/10到1/1000)。

圖2:(上)通過天體大碰撞形成衛星的數值模擬結果示例。碰撞速度約為1km/秒,碰撞角度為75度。(下)衛星形成之後由潮汐引起的軌道演化的概念圖。

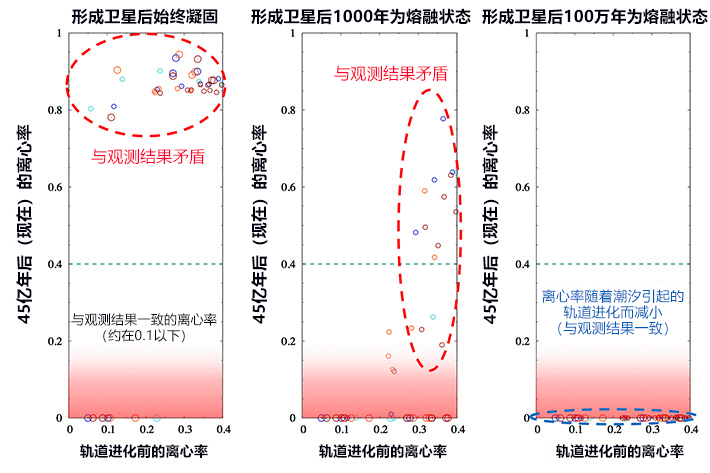

此外,研究小組圍繞發生天體大碰撞後形成的衛星,計算了潮汐引起的軌道演化,並調查了在什麼情況下可以解釋現在的衛星與中心天體的自轉和公轉週期及離心率(圖2、圖3)。此次在研究中導入了潮汐的大小會隨著天體的熔融狀態而變化的條件,並考慮了碰撞後經過一定的時間,熔融的天體會冷卻並凝固這一過程。計算結果顯示,如果構成衛星系統的兩個天體在形成衛星後立即凝固,則離心率會增加,無法解釋觀測結果。但如果衛星系統的天體僅在衛星形成後數萬年至數百萬年期間為熔融狀態,就可以同時解釋自轉和公轉週期及離心率。

圖3:潮汐引起的軌道演化的計算結果。初期條件採用了模擬大碰撞的計算結果。通過45億年的軌道演化,構成衛星系統的2個天體在形成衛星後始終凝固(左)以及在形成衛星後1,000年間為熔融狀態(中央)時,離心率增大,無法解釋觀測結果。而衛星天體在形成衛星後100萬年間為熔融狀態時(右),離心率減小,可以解釋觀測結果。

對天體大碰撞和潮汐引起的加熱量進行估算發現,直徑為1,000km的海王星外天體如果在衛星形成後為熔融狀態,那麼它在發生天體大碰撞以前應該就是熔融狀態。另外,這種尺寸的天體要呈熔融態,必須在太陽系最初的數百萬年内形成。另外,本次研究得出的假設——天體大碰撞發生在太陽系初期數百萬年左右,與通過此次的數值模擬獲得的結果——形成衛星的天體大碰撞的碰撞速度較小是一致的。由此可以推斷,海王星外普遍存在離心率較小的衛星表明,比海王星更遠的太空也在太陽系初期形成了直徑為1,000km的天體,而且這些巨大天體在熔融狀態下碰撞形成了衛星。

(日文新聞發布全文)

文:JST客觀日本編輯部翻譯整理