活躍在海灘垃圾清掃活動中的機器人(供圖:BC-ROBOP濱海帶工學會)

福岡縣宗像市是被登錄為世界文化遺產的宗像大社所在地。自古以來船隻穿梭往來,周邊海域還是絕佳的漁場。過去,遇險船隻的貨物會經常漂上濱海帶,近年來則有大量塑料製品等海洋垃圾被衝上濱海帶,造成了嚴重的污染。作為對策,機器人研究人員和海岸環境保護學專家齊心合力,建立了旨在減少海洋垃圾的機制。

古代曾將漂流物用作建材

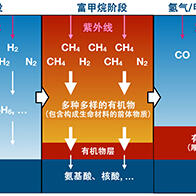

宗像市位於福岡縣的兩大城市——福岡市和北九州市之間,自古以來,便是與大陸貿易往來興盛的地區。古代有許多船隻在玄界灘遇難,船上的貨物常會漂流到宗像市周邊地區,據說當地人還將這些漂流物作為建材。宗像大社衝津宮所在的衝之島是危險的航行中的一個重要地標,整個島嶼被尊為神體,至今島上仍保留著祈禱航行安全的祭祀遺蹟和重要文物。2017年,衝之島以「‘神宿之島’宗像・衝之島及相關遺產群」的名稱被登錄為世界文化遺產。

世界文化遺產「‘神宿之島’宗像・衝之島及相關遺產群」的構成(供圖:宗像市網站)

然而,包括衝之島在内的宗像市沿岸,現在正困擾於被衝到濱海帶上的塑料垃圾。為了改變這種局面,九州大學研究生院副教授清野聰子與當地居民、漁民以及志願者組織等合作,開展了清掃海灘垃圾以及講演等各種活動。

被衝上岸的海洋垃圾(供圖:清野聰子)

清野介紹說:「有關海洋垃圾對策的研究大約從30年前就開始了。」雖然市政也制定了相關法律,但是目前除了依靠市民志願者無償地清除海灘上的垃圾之外還沒有其他辦法。然而,清理這些大小不一的各種垃圾不僅是一項艱苦的工作,而且剛剛清除乾淨沒過多久,又會有大量垃圾被衝上岸。伴隨著當地人口的不斷減少,清理垃圾的居民也在高齡化。「垃圾撿也撿不完,徒勞感讓人們甚至產生了放棄的想法。」(清野)

問題不只是九州沿岸,還涉及到整個海洋生態

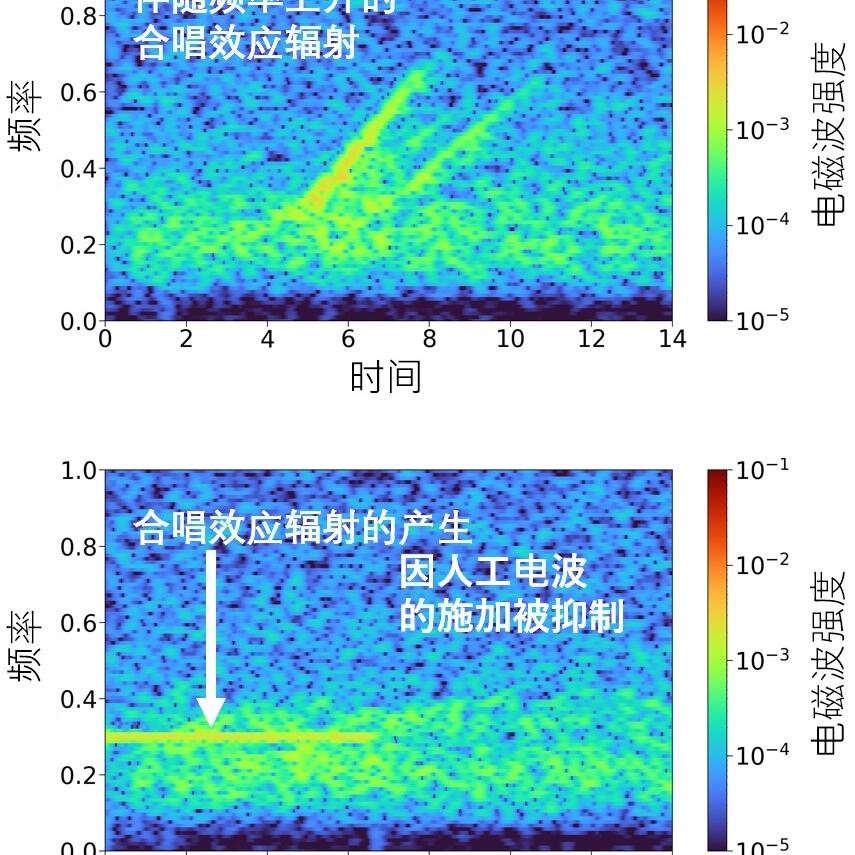

那麼,為什麼海洋垃圾會集中到宗像濱海帶呢?

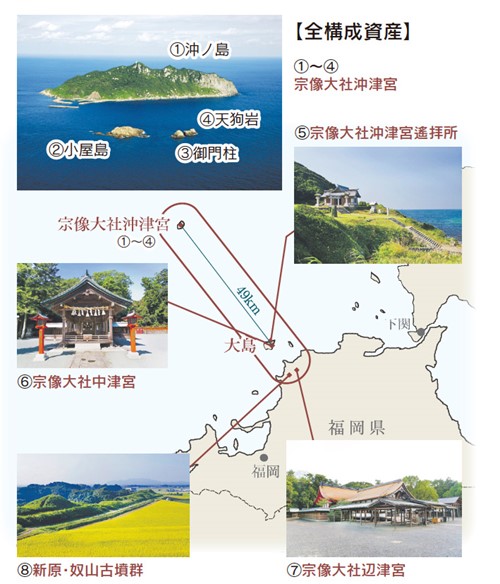

受洋流和海風的影響,海洋垃圾漂移的範圍很廣,但有容易滯留的地方。比如,東日本大地震海嘯時被沖走的房屋會漂流到美國的西濱海帶,還有相當數量的垃圾會從海外漂流到日本。

太平洋海流圖(供圖:清野聰子、中文翻譯:JST客觀日本)

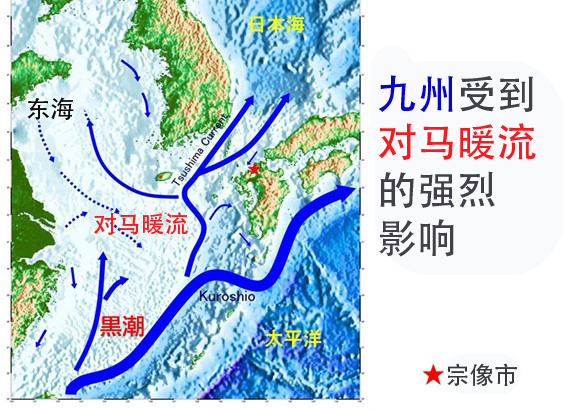

日本容易受到對馬暖流和黑潮的影響,夏季刮東南風,冬季刮西北風。所以,海流把大量垃圾衝上九州沿岸,並因地形的關係而大量滯留當地。由於這些海流帶來了豐富的營養物質,吸引藍鰭金槍魚和魷魚等南下至此產卵,如果環境惡化,不僅這些洄游魚類的數量會減少,還會對其他海域造成影響。九州工業大學林英治教授充滿危機感地表示:「海洋垃圾不僅僅是九州沿岸的問題,還是整個海洋生態系的問題。」

受海流的影響,九州沿岸的海洋垃圾不斷增多(供圖:清野聰子、中文翻譯:JST客觀日本)

65%以上是塑料製品,其中八成來自陸地

目前,世界各地都有大量垃圾從河流進入海洋,並造成了海岸污染,給生態系統和當地居民的生活帶來了影響。除了PT塑料瓶、聚苯乙烯保麗龍、漁具和其他塑料製品外,還有玻璃瓶和漂流木、家用電器等大件垃圾,雖然總量不清楚,但據稱僅太平洋沿岸就有5,000萬至1億噸海洋垃圾。

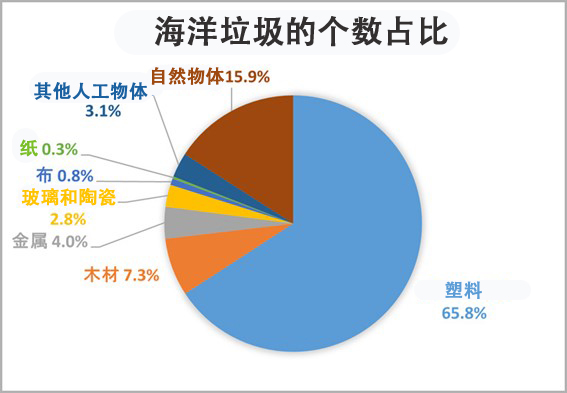

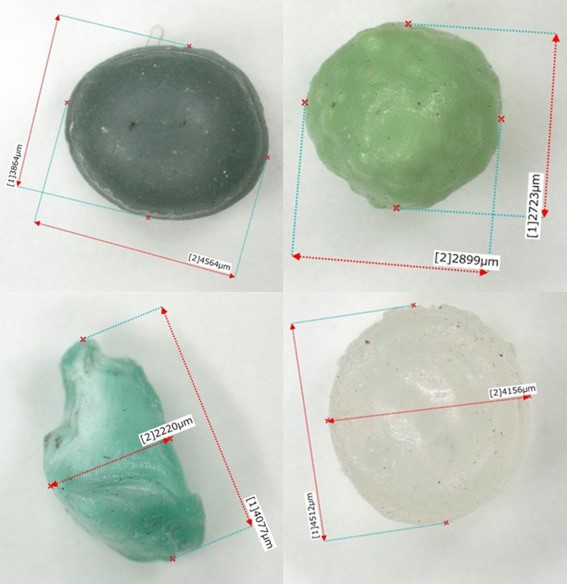

日本週圍的海洋垃圾中有65%以上是塑料製品,其中約70%來自陸地。塑料製品價格便宜、重量輕、強度大、不易腐蝕,因此被製成各種各樣的產品,方便了人們的生活。然而,這些被大量消費和大量廢棄的塑料製品受到紫外線照射後會產生劣化變成碎片,形成小於5毫米的微塑料,通過河流和下水道,最終進入海洋。這些微塑料垃圾幾乎無法回收,容易被海洋生物誤食,對生態系統產生了嚴重的影響。

海洋垃圾中有近三分之二是塑料(根據日本環境省2018年9月公佈的《海洋垃圾最新動向》中的數據製作、中文翻譯:JST客觀日本)

塑料碎片(供圖:九州大學生態工程研究室,取自宋等人的研究資料)

或成為解決人口老齡化等地域問題的突破口

清野副教授在清掃海灘活動中親身感受到「海洋垃圾問題至今未能解決的原因之一,是因為技術未能與社會應用相契合」,世界需要有一個新的機制,為此她找到了林教授。

林教授以前一直從事自主移動機器人的研究和開發,並擁有利用機器人調查森林和清除樹下雜草試驗的業績。這種機器人可以避開各種障礙物行走。林教授就參加濱海帶清掃的理由表示:「濱海帶垃圾問題非常嚴重,如果是搬運垃圾,估計也有機器人可以做到的,所以首先進行了嘗試。」之後,林教授開始全面參與海洋垃圾對策問題,並於2018年成立了BC-ROBOP濱海帶工學會,由清野副教授擔任理事長。

林教授開發的海灘垃圾清掃機器人(供圖:BC-ROBOP濱海帶工學會)

當把機器人實際投入到清理海灘垃圾工作時,參與者的反應比預想得好許多。林教授說:「我們操作機器人移動時,大家就不斷往裏面裝垃圾。人們對機器人的接受程度讓我們感到意外。」過去因為對機器人的性能有懷疑和不信任,過去曾有很多人對使用機器人持否定意見,「讓我感受到時代的確變了」(林教授)。

利用機器人清掃海灘垃圾的活動引起了社會的關注,媒體也進行了報導。此外,由於使用了機器人,過去沒有參加過的有孩子的家庭以及年輕人也開始參與到清掃活動中來。機器人還有望成為提高人們的環保意識以及解決人口老齡化等地域問題的突破口。

宗像市適合作為開放創新的起點

作為活動取得進展的一個要因,清野副教授指出,「我認為與當地政府對科學和技術的探討很熱心是分不開的」。北九州是構成世界遺產的「明治時期日本產業革命遺產」之一的八幡製鐵所的所在地,一直是現代日本技術創新的前緣地區。宗像市也有很多人在工業園區區工作,對科學技術的關心程度較高。

除此以外,宗像市自古以來就有包容各種外界事物的傳統。可以說是一個適合成為「產官學」和當地居民共同參與,形成開放創新起點的地區。在清野副教授看來「我雖然在許多地方都參加過海灘垃圾清掃活動,但是,作為最先導入機器人的地區,宗像市是最適合的。」

林教授表示:「如果想要推進技術的社會應用,就需要通過讓技術進入社區,一邊尋找共同點一邊開發技術,才能邁出解決問題的第一步。」

為瞭解決地域性課題,需要找到適合當地特點的方法。海洋垃圾問題不只是宗像市才有的問題,如果要在其他地區開展清掃活動,還需要採取不同的方法。思考這個問題也是研究人員的職責。

認證觀察和分析自己居住的地區

不僅限于海洋垃圾問題,為了尋找到符合當地情況的問題解決方法,就必須瞭解該地區。清野副教授表示:「我希望大家在年輕的時候能仔細觀察和分析自己居住的地區,由此獲得的對當地的理解,將成為今後走向世界的基礎。」林教授也寄語年輕人道:「即使你離開了生你養你的地方去別的地方生活,也還有很多為你的家鄉做貢獻的方法。我希望年輕人要有這樣的意識。」

不言而喻,貢獻的手段並不僅限於科技。「例如,海洋垃圾問題就不僅需要與不同國家的人們共享歷史淵源,保持良好的溝通,還必須共同致力於永續發展,否則就無法解決」清野副教授說道。一個地區所孕育的歷史和文化與社會問題緊稠相關,關注它們,就找到改進社會問題的道路。

行走在海灘上的垃圾清掃機器人(供圖:BC-ROBOP濱海帶工學會)

2022年7月17日,在宗像市北斗汲水海濱公園表演了使用機器人清掃海灘垃圾,第二天7月18日,又舉辦了「科學廣場in宗像」活動。通過這些活動,人們或許能從中找到重新認識所居住地區課題的靈感。

林 英治(HAYASHI EIJI)

九州工業大學研究生院資訊工程研究院智慧系統工程研究系教授

1994年畢業於早稻田大學研究生院理工學研究科機械工程博士課程,單位修了後退學。博士(工學)學位。曾任早稻田大學工學部機械工程研究科助手、麻省理工學院科學與工程學院機械工程科研究員、九州工業大學研究生院資訊工程研究員機械資訊工程研究系副教授、教授。2019年起任現職。2018年開始擔任九州工業大學尖端研究與社會協調本部社會機器人產業化中心副主任,2020年起兼任該中心主任。從2019年至2022年任副理事(負責建立地方大學和區域產業創生項目)。

清野 聰子(SEINO SATOQUO)

九州大學研究生院工程學研究院環境社會部門副教授

1991年獲得東京大學研究生院農學系研究科水產學碩士學位。博士(工學)學位。

曾任東京大學研究生院綜合文化研究科助手、助教,2010年起任九州大學研究生院副教授

【相關鏈結】

• 「科學廣場in宗像」JST×九工大/九大×海洋垃圾・塑料問題 ~大家一起來保護海洋~(2022.6.28)

• 【SOLVE for SDGs】通過人與系統之間的合作,建立濱海帶垃圾清掃共創方案

• 九州大學工學部 研究生院工學研究院 生態工學研究室

原文:JST Science Portal 編輯部

翻譯:JST客觀日本編輯部