美國SpaceX公司在2022年因磁暴而失控的40顆人造衛星「Starlink」的故障詳細機制已經明確。日本國立極地研究所(以下簡稱「極地研」)等機構的分析顯示,在磁暴到達地球後,難以預測的第二次磁暴對衛星造成了影響。為節約燃料而進行的衛星低高度飛行也可能帶來了影響。該成果表明,為了充分利用衛星,需要精準的「宇宙天氣預報」。

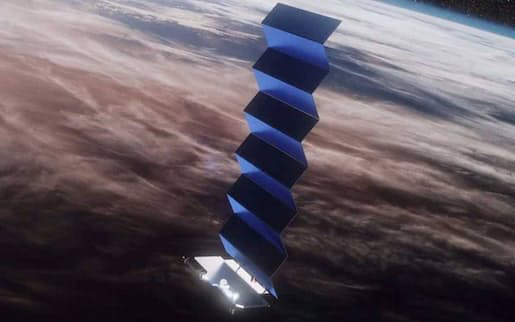

展開太陽能面板的Starlink示意圖

SpaceX為美國企業家埃隆·馬斯克的公司,該公司每年利用自家火箭發射30顆以上網際網路通信衛星Starlink,在日本也開始通信服務。

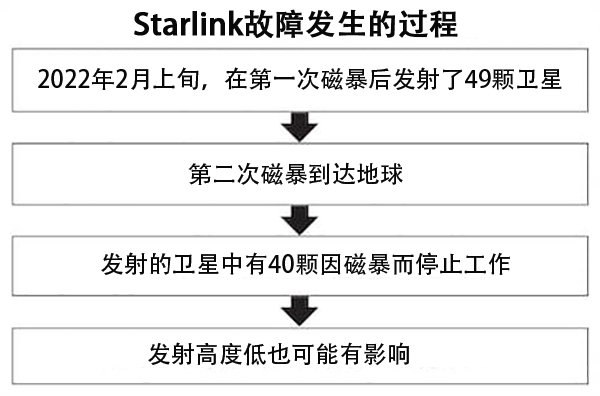

故障發生於2022年2月。在發射了第49顆衛星後,有40顆停止了工作。該公司表示磁暴是造成事故的原因。作為因太陽表面爆炸產生的「太陽耀斑」等宇宙現象而對地面活動產生影響的案例,該公司的衛星失控案件受到了關注。

極地研副教授片岡龍峯等人的研究團隊使用觀測用人造衛星和偵檢器,詳細分析了當時的太陽活動和磁暴的影響。

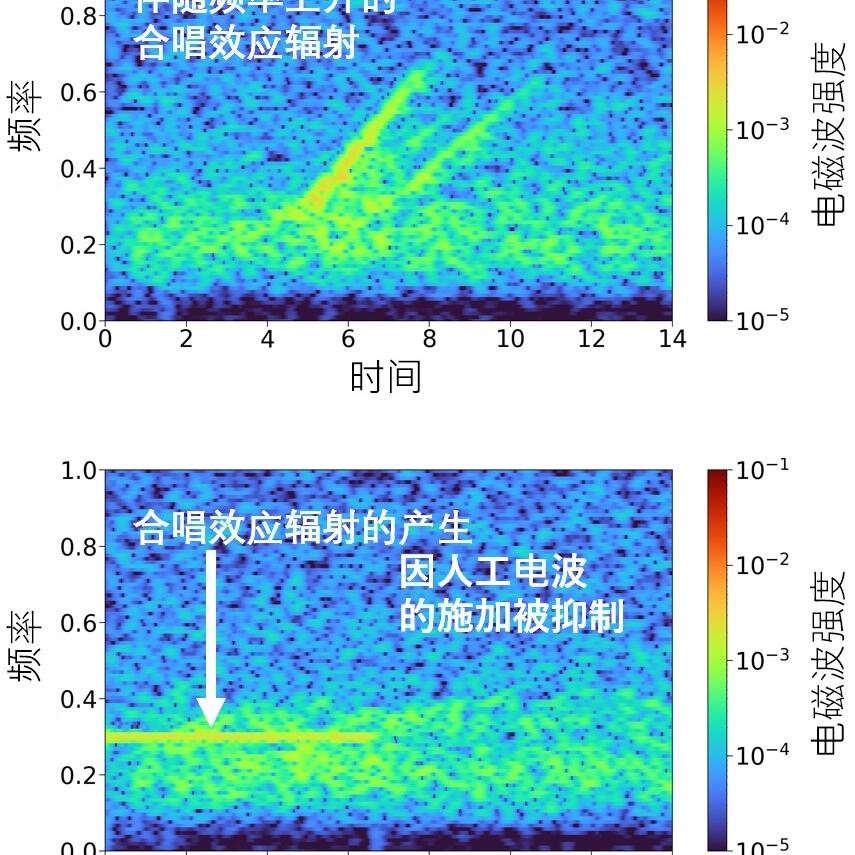

當時的太陽耀斑和磁暴規模為每月發生一次,本身並不算大。然而,此次出現了在第一次磁暴結束約一天後,緊接著第二次磁暴又到達地球的罕見現象。SpaceX雖然是在第一次磁暴後發射衛星Starlink,剛好遭遇了第二次磁暴。此外,兩次磁暴均未直擊地球,而是與地球擦肩而過。

磁暴會增加大氣密度及人造衛星從大氣受到的氣動阻力。SpaceX解釋稱,由於衛星的到達高度設定在距地面約210km處,且阻力增加了約50%,所以衛星轉為以減少氣動阻力的安全模式運行。此次研究使用了資訊通信研究機構的模擬實驗模型,並進行了實際估算。結果表明,即使是微弱的磁暴,在全球範圍内大氣密度也會增加50%。

類似Starlink衛星這樣的、離地數百公里的「地球低軌道」上運行的衛星,通常會一次送達目標高度。然而,為實現燃料等的高效利用,Starlink嘗試先發射到離地210km處,再上升到目標高度。由於高度低,氣動阻力大,上述獨特的運行方式也可能導致了衛星功能的失落。

此次研究表明,高頻發射衛星和降低發射成本,又恰巧遭遇太陽連續發生磁暴,從而導致了故障。這說明不僅對大規模磁暴,對微弱的太陽耀斑進行觀測和預測對於發射衛星而言也很有必要。

日文:松添亮甫、《日經產業新聞》、2023/2/15

中文:JST客觀日本編輯部